updated: 2026

グループワークのテーマ39選、選定・実施の際のポイントと注意点を解説

目次

本記事では、おすすめのグループワークのテーマ39選、選ぶ際のポイント、実施する際の注意点を紹介します。

また、各テーマで評価できるポイントも解説しているので、採用選考や教育研修にグループワークを取り入れる際にぜひ参考にしてください。

参加者が主体的に学び、定着する体験型研修「あそぶ社員研修」。

階層やお悩みに合わせてカスタマイズしたご提案が可能です。

⇒「何ができるの?」が一目でわかる資料を見てみる

⇒検討段階でOK!まず相談してみる

グループワークとは

グループワークとは、4〜6人程度のグループを作り、メンバー同士での話し合いや作業を通して、グループとしての答えを発表する、あるいは何らかの成果物を生み出すワークです。企業の採用選考やインターンシップ選考、新人研修など、様々な場面で活用されています。

グループワークは、採用選考で実施される「グループディスカッション」としばしば混同されることがあります。明確な定義の違いはありませんが、グループディスカッションが議論そのものを評価する傾向にあるのに対し、グループワークは議論や作業を通して最終的に一つの成果物をまとめあげることに重きを置いています。単に議論や作業の様子を評価するのではなく、それらを通して生み出される成果物や、全体を通しての段取り、目的意識の高さなどを評価するのが、グループワークなのです。

なぜグループワークを行うのか

グループワークは企業の採用選考や新入社員の教育研修などでよく用いられる手法です。その目的は企業によって様々ですが、主に以下のような目的で実施されることが多くなっています。

協調性やコミュニケーション力を評価・育成する

採用試験では、面接を行う企業がほとんどですが、面接だけではなかなか普段のコミュニケーションの様子をはかることができません。働く上で、他人とのコミュニケーションは必要不可欠なので、選考の段階でぜひチェックしておきたいですよね。また、内定者研修や新人研修の段階でコミュニケーションがスムーズにできていると、その後の実務でも役立ちます。

グループワークは、他人との協力が必要不可欠です。そして、グループワークで繰り広げられるコミュニケーションは、実際の仕事でのミーティングに置き換えられます。グループワークを実施することで、仕事を行う上での協調性やコミュニケーション能力を評価したり、育んだりすることができるのです。

積極性を評価・育成する

グループワークは、一人一人が主体性を持って取り組まなければ、うまく進めることができません。全員が消極的なチームだと、議論や作業が進まず、チームとしての成果を達成することができないのです。そのため、グループワークは、参加者の積極性を評価・育成することに役立ちます。

「積極性」と言うと、つい「一番多く発言している人」が注目されがちですが、グループワークで見るべき「積極性」は、単純な発言量の多さだけではありません。グループワークには、様々な役割が存在します。議論の舵取りを行うリーダーや議論をまとめる書記、時間を管理するタイムキーパーなど、それぞれの役割に応じて果たすべき責任が異なります。発言量だけに着目するのではなく、各メンバーが自分の役割を認識して、自分なりに貢献しようとしているかを気にかけるようにしましょう。

論理的思考力を評価・育成する

グループワークは、チームワークはもちろんですが、個々の思考力も必要になってきます。グループワークのテーマは、明確な答えのないものがほとんどです。そのため、正解がないものに対して自分なりに筋道を立てて考えることが重要なのです。また、ただ考えるだけなく、自分の思考をわかりやすく魅力的に他者に伝えるため論理的思考力やコミュニケーション能力も、グループワークを通して評価・育成することができます。

グループを通しての作業を行う前に、個人の考えをアウトプットする時間を取ることで、個人の思考力を測りやすくなります。また、発言量は少なくても思考力がとても高いという人もいます。参加者の思考力を重点的に見たいときには、個人の考えをシートに記入する時間を設け、ワーク終了後にシートを回収するといった取り組みを行なってみても良いでしょう。

臨機応変な対応力を評価・育成する

グループワークは、制限時間がある中で、最適解を導き出すために、随時適切な発言を行う必要があります。事前に準備ができる筆記試験や面接とは異なり、グループワークでは、場面に合わせて適した行動をとっていく、臨機応変な対応力を見ることが可能です。

実際の仕事でも、一人では解決できないような無理難題にぶち当たったり、予測しえない事態が起こったりすることが多々あります。そのような場面に遭遇したときにどのような行動をとるのか、仲間と協力して柔軟な対応ができるのかを、グループワークを通してチェックできます。

大人数を一斉に評価・育成する

グループワークは、1グループだけでなく、複数グループ同時に実施することがほとんどです。個人面談とは違い、一度に何十人もの参加者を集めて評価することができるので、効率よく選考者の育成や社員の教育を行えます。そのため、大規模な企業の選考ではグループワークが行われるケースが多いのです。

グループワークの種類

グループワークは、大きく3種類に分類することができます。それが、プレゼン型・作業型・ゲーム型です。それぞれのワークには異なる特徴があります。ここからは、それぞれのグループワークの特徴や目的を解説していきます。自社の目的に合ったグループワークを選択していきましょう。

プレゼン型

最もオーソドックスなグループワークの形が、プレゼン型です。採用選考でよく行われるグループディスカッションのようなイメージです。グループディスカッションとの違いは、最終的にグループとして一つの結論を導き出し、発表を行う点にあります。

参加者は与えられたお題に対する結論を出すために、制限時間内で議論を行い、話し合った結果を全体の前でプレゼンします。司会進行役や書記役、タイムキーパーなどの役割分担を行い、円滑に議論を進めていく必要があります。

プレゼン型のグループワークでは、以下のような力を評価・養うことが可能です。

- 筋道を立てて考える論理的思考力

- 意見をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力

- 人の意見に耳を傾ける傾聴力

また、プレゼン型と一言で言っても、その議論のテーマは様々です。テーマは、課題解決型や自由討論型、選択型、ビジネス型の4つに分類できます。各テーマの特徴と具体例については、この記事の後半でご紹介します。

作業型

作業型とは、プレゼン型のような議論を行うだけでなく、具体的に何かを作る「作業」が発生するグループワークです。例えば、新製品のチラシを作る、ホームページのリニューアル案を作るなどがテーマとなります。議論だけでなく、作業にかかる時間や役割分担も考慮しながら、ワークを進めていく必要があります。作業型のグループワークでは、以下のような力を評価する・養うことができます。

- 限られた条件の中で作業をこなす時間感覚、コスト感覚

- チーム内での自主性や貢献性

- イメージを形に落とし込む言語化能力や創造力

- ソフトなどを扱う実務スキル

ゲーム型

最後にご紹介するのが、ゲーム型のグループワークです。ゲーム型はプレゼン型や作業型とは少し毛色が異なり、エンターテインメント要素が強いものになります。参加者同士のチームビルディング促進を目的としたものが多いので、どちらかというと採用選考よりも研修で用いられることのほうが多いです。

ゲーム型グループワークの特徴は、「楽しさ」と「学び」の両方を兼ね備えている点です。ゲーム型グループワークでは、ゲームを通した共有体験を持つことで、楽しみながら学びを深め、チームビルディングが実現できるのです。ゲーム型のグループワークを通して、以下のような力を評価する・養うことができます。

- チームで一つの目標に向かって試行錯誤する力

- 円滑にゲームを進めるコミュニケーション能力

- PDCAサイクルを回す力

プレゼン型グループワークのテーマ20選

ここからは、プレゼン型グループワークにおすすめのテーマ20選をご紹介します。プレゼン型グループワークのテーマは、主に課題解決型・自由討論型・選択型・ビジネス型の4つに分けられます。それぞれのテーマ例を見ていきましょう。

課題解決型

課題解決型は、明確な答えのない課題に対する最適解を導き出すグループワークの形式です。

課題解決型のグループワークを質の高いものにするには、課題の直接的な原因を探り、その原因を解決する効果的な答えを論理的に導き出すことが大切です。

例えば「店の売り上げが落ちている。売り上げをアップさせるにはどうしたら良いか」という課題があるとします。売り上げを構成する要素としては、客の数や商品の単価が考えられます。売り上げが落ちているのは、客数が減っているからなのか、一人当たりの単価が減っているからなのか、それとも他に原因があるのか…。このように課題を細かく分けて議論を進められるグループは、質の高いグループワークができているといえます。

【テーマ例】

- 若者の選挙投票率を上げる方法を考えよう

- 残業時間を減らすための施策を考えよう

- 若者からの自社製品の認知度を上げるための方法を考えよう

- 少子高齢化のなかで、労働力を確保するには?

- 社員満足度を上げる方法を考えよう

自由討論型

自由討論型は、課題解決型に比べると、比較的抽象的で自由度が高いテーマになります。自由な発想やアイディアを言い合える反面、意見が分散しやすくまとまりにくいのが難点です。

自由討論型のグループワークでは、やみくもに意見を言い合うのではなく、あらかじめ条件のすり合わせを行うことがポイントです。初めに定義を決めることで、意見がある程度絞り込まれるので、話がまとまりやすくなるのです。

例えば「良い会社とはどんな会社か」というテーマがあるとします。時間に余裕がある場合は各々で思ったものを言い合っても良いですが、時間がない場合、収拾がつかなくなってしまいます。そのため、前もって判断基準を決めておくと、スムーズな進行が行えるでしょう。例えば、「そこで働く社員にとっての『良い会社』」なのか、「社会全体にとっての『良い会社』」なのかを決めておくだけでも、議論の方向性が明確になり、話しやすくなります。

また、議論の着地点をしっかりと決めておくことも、このタイプのグループワークではとても重要です。「◯分後からは意見の絞り込みを行いましょう」というふうにタイムキーパーやリーダーが時間設定を行うことで、議論のゴールが明確になり、時間内に回答を導き出せるでしょう。

【テーマ例】

- 社会人に求められるスキルを5つ挙げてください

- 10年後の日本はどうなっているか説明してください

- 当社のキャッチコピーを考えてください

- 理想の上司とは?

- 2030年のオリンピック開催地はどこにすべきかを考えてください

選択型

選択型は、複数の選択肢から回答を一つ選んだり、優先順位をつけたりする形式です。答えを絞り込むには、何を重視して何を切り捨てるのかという取捨選択をする必要があります。個人の価値観の違いを受け入れ、グループとしての最適解を導き出さなければならないのです。

また、複数ある選択肢の中からなぜその回答を選んだのかという明確な理由を説明する、論理力も必須となります。

例えば、「アジアで飲食事業を始めるなら、ラーメン屋と寿司屋のどちらが良いか」というテーマがあるとします。寿司屋を回答として選ぶ場合は、単に「寿司の方がアジアの文化に合っているから」という理由を述べるだけでは、訴求力が弱くなってしまいます。「アジアには米を主食とする国が多く、米文化が定着しているため、ラーメンに比べて寿司の方が受け入れられやすい。また、寿司は具材のバリエーションを増やしやすいので、その地に合った味を提供することができる」といった、他の選択肢と比較した具体的な理由を述べることで、説得力が生まれます。

【テーマ例】

- フレックスタイムを導入すべきか否か

- 電子書籍と紙の本、どちらが良いか

- 無人島に一つ持っていくなら何が良いか

- 新規店舗を出すならアジアとヨーロッパどちらが良いか

- 救急車を有償にすべきか否か

ビジネス型

ビジネス型は、他の形式に比べ、より実践的なビジネスの現場に近いイメージで取り組むグループワーク形式です。実際に自社で起こりうる課題を想定し、課題解決に向けた具体案を練っていきます。中には事前に資料を読み込み、分析の時間を設けるパターンもあります。

例えば「ファッションブランドのECサイトの会員登録数を増やしてください」というテーマを用意するのであれば、そのブランドが対象としている年齢層や地方別の来店客数などを読み込み用の資料として用意し、資料を分析する時間を取ることで、実際のマーケティングに近い体験ができます。

【テーマ例】

- 地方進出における戦略を立案してください

- 1年後に利益を2倍にする方法を考えてください

- 地方都市での売り上げを3倍に増やすための施策を考えてください

- 新商品のPR方法を考えてください

- 当社の新ブランドを設立してください

作業型グループワークのテーマ5選

議論を行うだけでなく、成果物を作り上げる必要があるのが。作業型グループワークです。専門的な知識を問うために、実際に何かの模型を作ったり高度なソフトを用いたりすることもあります。時間配分を考えて適切な役割分担を行うことが、成功のポイントとなります。

例えば、「自社製品のカタログサイトを作る」というテーマの場合、まず、ワークを「議論」と「作業」の2つに分ける必要があります。議論の中で、どのようなカテゴライズを行うのか、何列ずつ製品を配置するのか、などの話し合いを行ったら、次はPCを用いての作業を行います。PCが複数台あるのであれば、画像の加工を行う人、テキストを打ち込む人、などの役割分担をうまく行うことで、効率よく作業を進められます。

【テーマ例】

- 新商品のイメージキャラクターを作ってください

- 地域の魅力を紹介するムービーを作成してください

- 新製品のPRサイトを制作してください

- 子供向けのイベントを考え、チラシを制作してください

- 大学生向けの新しいアプリを作ってください

ゲーム型グループワークのテーマ14選

チームビルディングができるゲーム型グループワークは、コミュニケーションをとりながら楽しく進められます。ゲーム型グループワークは、一人一人がチームのために貢献できるかどうかが成功のポイントです。自分本位に行動するのではなく、チームの利益のために主体的に動くかどうかが重要になります。ここからは、単に楽しいだけでなくチーム力を試すことができる、おすすめのゲームをご紹介します。

謎解き脱出ゲーム

謎解き脱出ゲームは、株式会社IKUSAが企画・運営を行う、チームビルディング型アクティビティです。参加者は物語のストーリーに沿ってチームで謎を解いていきます。謎は複数ステージ用意されており、制限時間が決められています。チームでうまく役割分担や情報共有をしないと時間内で解き切れない作りになっているので、チームワークの大切さを学べるゲームです。

謎解き脱出ゲームは、謎解きのストーリーを企業オリジナルのものに変えたり、謎の難易度を調整したりできます。グループワークで謎解き脱出ゲームを実施してみたい方は、お気軽にお問い合わせください。

⇒謎解き脱出ゲームを活用する「コミュニケーション研修」の資料を受け取る

謎解き脱出ゲームの事例はこちらをご覧ください。

【開催事例】「謎解き脱出ゲーム」東京スポーツ・レクリエーション専門学校様

【開催事例】「謎解き脱出ゲーム」同志社女子大学様

リモ謎

リモ謎は、「謎解き脱出ゲーム」をオンラインで楽しめるコンテンツです。ビデオ通話ツールを使いながら、仲間と協力して謎を解いていきます。オンラインでもチームビルディングを実感できるコンテンツとして、今注目を集めています。

リモ謎の魅力は、世界観に入り込んで謎解きを楽しめるところです。謎解きに使用するサイトのデザインや進行もすべて弊社で行っているため、クオリティの高い謎解きを楽しめます。企業向けのリモ謎でおすすめなのが、電脳世界をテーマにしたストーリー、「閉ざされた電脳都市からの脱出」です。

舞台は、リアルとデジタルの世界を自由に行き来できる未来。参加者は電脳都市に遊びに来ていましたが、AIのバグにより、電脳都市から出られなくなってしまいます。脱出するためには、バグにより暗号化されてしまった「緊急脱出マニュアル」を読み解き、緊急脱出装置を起動させなければなりません。制限時間60分以内にすべての謎を解き、無事に電脳都市から脱出できるのか。参加者のひらめきとチームワークが試されるゲームです。

リモ謎は、企業様のご要望に合わせて自由にカスタマイズできます。希望の脱出成功率に合わせて難易度を調整したり、謎に自社の企業理念に関わるものを織り混ぜたりできるだけでなく、ストーリーをフルカスタマイズすることも可能です。

新型コロナウイルスの影響からリモートワークが推奨されている企業が多く、なかなかグループワークを実施できないというお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。リモ謎はリモート環境でも楽しくコミュニケーションがとれるので、内定者研修などのグループワークにおすすめです。

リモ謎の実施事例は、こちらをご覧ください。

【開催事例】「リモ謎」公益社団法人 日本青年会議所近畿地区京都ブロック協議会様

【開催事例】「リモ謎」株式会社アカツキゲームス様

リモ謎は、コミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

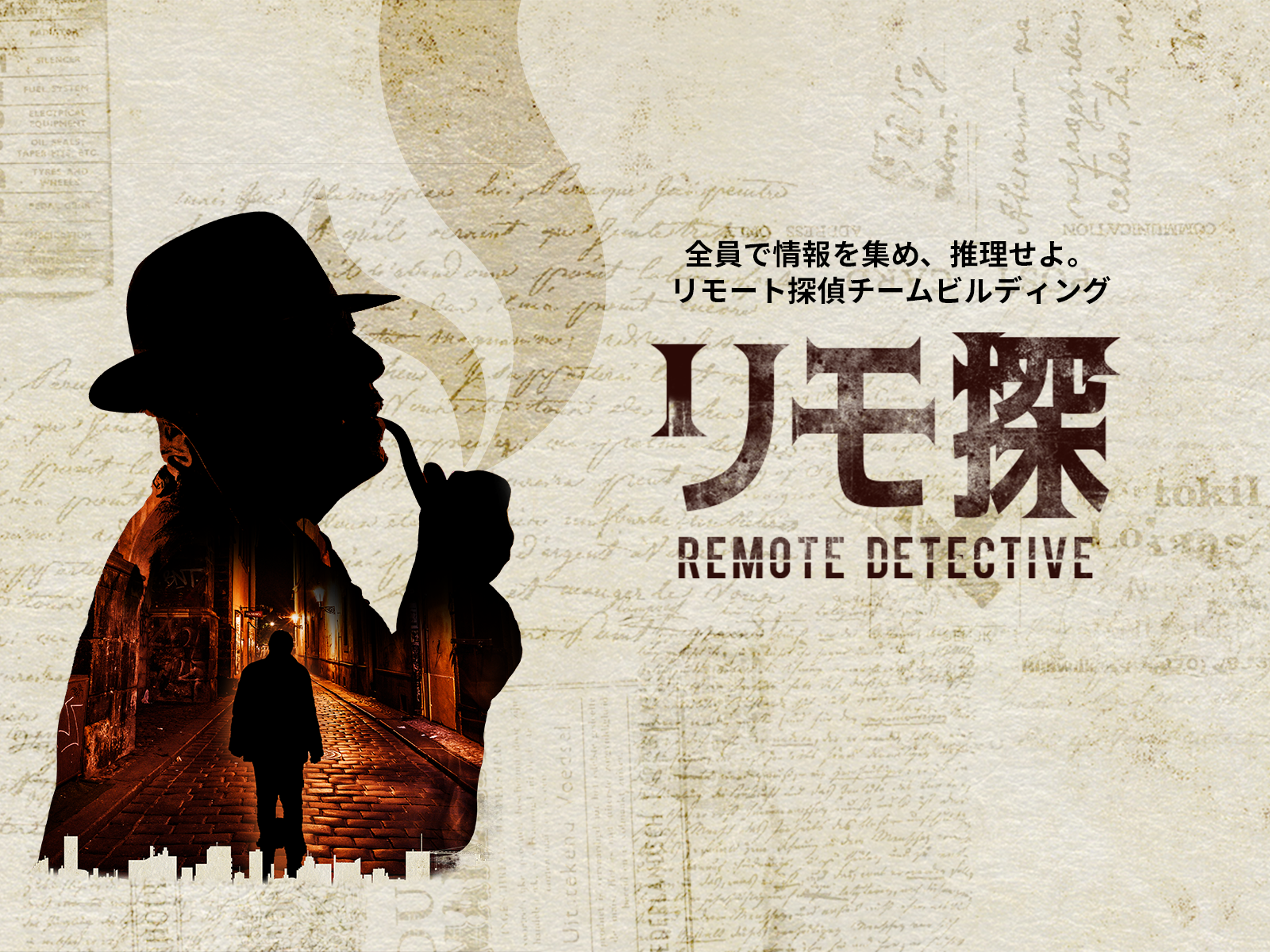

リモ探

「リモ探」は与えられた情報を整理・共有して、全員の力で真実に辿り着くことを目的としたグループワークです。

アメリカの社会心理学者が提唱した「ジグソー法」を元に開発されました。ジグゾー法は参加者同士の協力や教え合いを促進し、学びを得ることができるとされる方法で、問題発見能力などを培うのに良いとされるアクティブラーニングを体験できます。

リモ探の実施事例は、こちらをご覧ください。

【開催事例】「リモ探」伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様

【開催事例】「リモ探」ワコール労働組合様

謎パ

謎パはリアルでもオンラインでもできる謎解きとパズルを組み合わせた「全員協力必須」の謎解きゲームです。参加者全員でチームを組んで、謎のかけらを集めて謎を解いてミッションのクリアを目指します。

参加者同士で一丸となってパズルを解くので、達成感を味わうことができます。参加者全員で交流できて、社員の士気向上に繋がるゲームです。リモートワークで希薄化したコミュニケーションの改善を図りたい企業様におすすめです。

マシュマロチャレンジ

マシュマロチャレンジは、乾麺のパスタとマシュマロ、テープ、ひもを使って、タワーを作っていくゲームです。限られた道具と制限時間の中でいかに高いタワーを作るかを、メンバーで話し合いながら試行錯誤していく必要があります。複数回実施して、各回が終わるたびに振り返りを行うことで、PDCAサイクルを回すことができます。定番ですが、盛り上がるゲームです。

▼マシュマロチャレンジの動画はこちら!

マーダーミステリー研修

マーダーミステリー研修は、心理戦を楽しめる推理ゲームです。

はじめに、参加者それぞれにある役割が与えられます。そして、各役割には、他の人に話してはいけない秘密があります。参加者は秘密を隠しつつ与えられた役割どおり、シナリオに沿って会話を進めていき、事件を起こした犯人を導き出します。

正体を当てるゲームとしては人狼ゲームと似ている部分がありますが、マーダーミステリー研修は、シナリオが決まっており、物語がどんどん進んでいくという違いがあります。また、シナリオが複数あるので、参加者に合わせて傾向や難易度を選べます。人狼ゲームでは、話下手な人だとなかなか発言ができなかったり、経験者が強すぎたり、といった不平等感が生まれがちですが、マーダーミステリー研修は経験によるところが少ないので、平等に楽しむことが可能です。

それぞれが話してはいけない秘密を持つなかで情報を聞き出していくため、交渉力が養えます。「お互いを疑う」という状況になりますが、没入感のある世界を体験することで参加者同士の一体感が生まれるでしょう。

マーダーミステリー研修の実施事例は、こちらをご覧ください。

【開催事例】「マーダーミステリー研修」某企業様

混乱する捜査会議からの脱出

混乱する捜査会議からの脱出は、チームで協力して様々な証拠品や証言を整理・分析・共有し、事件の真相に辿り着くことを目的とした体験型推理ゲームです。

事件の解決には論理的思考力や情報を整理する力が求められるため、推理を進める中でクリティカルシンキングを学ぶことができます。

また、1部の人のひらめきでクリアできる謎解きとは異なり、大量の情報を整理する際に役割分担や話し合いが欠かせないので、全員がコミットメントしてコミュニケーションを取れます。

⇒混乱する捜査会議からの脱出を活用する「クリティカルシンキング研修」の資料を受け取る

チャンバラ合戦

チャンバラ合戦は、スポンジの刀を使い、相手の腕についた「命」と呼ばれるカラーボールを落としあう合戦アクティビティです。作戦タイムの「軍議」と実践である「合戦」を繰り返すことで、PDCAサイクルを体感しながらチームの勝利に貢献していきます。

チャンバラ合戦は、個人の運動能力というよりも、チームの戦略や連携が勝利のカギとなります。チーム内で目的を共有し、達成に向かうまでのプロセスを実感できるので、グループワークにおすすめです。

チャンバラ合戦–戦IKUSA-の事例はこちらをご覧ください。

【開催後インタビュー】「チャンバラ合戦」株式会社グロービス様

【開催事例】「チャンバラ合戦」三興バルブ継手株式会社様

合意形成研修コンセンサスゲームONLINE

ある条件のもとでいくつかのアイテムの優先順位を決めていく合意形成研修 コンセンサスゲームでは、議論をまとめる力やコミュニケーション力が学べます。このゲームは最初に一人ずつ優先順位を考え、その後チームで話し合い、最適解を導き出すもの。ゲーム終了後に正解との一致度を採点し、振り返りを行うので、研修での学びをしっかりと可視化・定着させられます。

⇒合意形成研修コンセンサスゲーム ONLINEの資料を無料で受け取る

⇒合意形成研修コンセンサスゲームを活用する「合意形成研修」の資料を受け取る

合意形成研修コンセンサスゲームONLINEの実施事例は、こちらをご覧ください。

【開催後インタビュー】「合意形成研修 コンセンサスゲーム」ノーベルファーマ株式会社様

【開催事例】「合意形成研修コンセンサスゲーム」ダイキンアプライドシステムズ労働組合様

コンセンサスゲームは、合意形成・アサーティブコミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

⇒合意形成・アサーティブコミュニケーション研修の資料を無料で受け取る

SDGsビジネスゲーム「ワールドリーダーズ」

SDGsビジネスゲーム「ワールドリーダーズ」は企業経営の擬似体験ができるビジネスゲームです。一チーム一企業として、どれほどの利益を上げられるかを競います。

労働力と資本を使って利益を上げることが可能ですが、このゲームで勝利を掴み取るためには利益を上げるだけでなく、社会や環境を考慮して企業としての価値を向上させるために尽力する必要があります。

本ゲームでは、 SDGsにおける企業の役割だけでなく、戦略の立て方や駆け引き、チームビルディングについても学習することができます。

⇒ワールドリーダーズを活用する「戦略思考研修」の資料を受け取る

SDGsビジネスゲーム「ワールドリーダーズ」の実施事例は、こちらをご覧ください。

【開催事例】「ワールドリーダーズ」某企業様

【開催事例】「ワールドリーダーズ・SDGsマッピング」某企業様

オンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」

「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者の皆さんは「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。 チームでゲームを進めるなかで、知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。

ある惑星からのSOSの実施事例は、こちらをご覧ください。

【開催事例】「ある惑星からのSOS」ファミリーマートユニオン様

また、「ワールドリーダーズ」や「ある惑星からのSOS」と一緒にフレームワーク「SDGsマッピング」を実施することで、より学びを深めることができます。

SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。

IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。ゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームでの体験をより深い学びに落とし込むことが可能です。

また、ワークに入る前に、SDGsの基礎的な内容について解説を行うため、SDGsの知識があまりない方でも気軽に取り組めます。 SDGsマッピングを行い自社とSDGsのつながりを感じることで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化できる点が特徴です。

SDGsマッピング|SDGsの社内浸透を推進するワークショップ | IKUSA.JP

SDGs カードゲーム「2030SDGs 」

カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。プレイ人数は最低5人から、最大で200人規模まで対応可能です。

このゲームは、SDGsの目的やゴールについて学ぶゲームではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっており、SDGsについての理解や興味がない人でも、プレイすることで「SDGsとはこういうものなんだ」と理解できます。

例えば、「交通インフラを整える」というプロジェクトを実行するには、お金と時間が必要になり、それと引き換えに新たなお金と時間がもらえます。そして、交通インフラを整えることで経済は良くなりますが、一方で環境は破壊されます。そのため、世界の状況メーターの「経済」はプラスになりますが、「環境」はマイナスになってしまうのです。

2030SDGsは、このように、お金や時間といった制約の下で自分の価値観を満たしつつ、世界の状況を整えるにはどうしたらいいかをプレイヤー自身が考えていくゲームとなります。

2030SDGsの特徴は、「それぞれの異なる価値観を達成するためにプロジェクトを進行するが、世界の経済・社会・環境にも配慮しなればならない」という状況設定が、現実世界に極めて近い状態であることです。

SDGsというと遠い世界の話と思っている方も多いかもしれませんが、ゲームを実施してSDGsを「自分事化」することで、SDGsへの理解を深めることができます。

また、2030SDGsでは、参加者間でのお金や時間といった資源の交換を自由に行えますし、基本ルールに則ってさえいれば何をしてもOKということになっています。そのため、個人と世界の目標を達成するためにどうするべきかを参加者同士が自主的に考え、意見交換を行えるのです。

リーダーシップ研修「グレートチーム」

「グレートチーム」は、IKUSAのリーダーシップ研修の中で行うビジネスゲームで、リーダーとしてさまざまな決断を下したり、メンバーをプロジェクトにアサインしたりして、高い売り上げを目指していただきます。

リーダーとしてチームの運営を疑似的に体験することで、リーダーシップやマネジメントを学ぶことができるのに加えて、チームでの話し合いが求められる場面もあるため、コミュニケーションの活性化も期待できます。

また、ゲームの前後にリーダーシップに関する講義があるため、座学だけ、アクティビティだけの研修に比べて、より深い学びを得られるのも特徴です。

テーマを選ぶときのポイント

グループワークのテーマ選びにお悩みの方は、下記の点に注意してテーマ選びを行いましょう。

グループワークの目的を明確にする

まずは、グループワークを行う目的を明確にしましょう。一言で「採用選考のため」「研修のため」と一言で言っても、グループワークで測れる参加者の能力は様々です。「採用選考で参加者の主体性と論理的思考力を見るために行う」「教育研修で参加者のリーダーシップ性を見極めるために行う」など、具体的な目的をはっきりさせておくことで、より効果的なグループワークを行えます。

目的が決まったら、目的に沿ってテーマを決定していきましょう。例えば、「単純にコミュニケーションの機会を設けたい」のであれば、堅苦しいプレゼン型のグループワークよりも、謎解き脱出ゲームのようなゲーム型のグループワークが向いているでしょう。逆に、しっかりとした選考を行うために、論理的思考力やビジネスの視点を取り入れたいのであれば、ビジネス型のテーマを選ぶのがおすすめです。初めに目的をしっかりと定めていれば、ぶれることなくテーマを選べます。

参加者の層や時流に合ったものを選ぶ

参加者の年齢層や傾向、時流にあわせたテーマを選ぶことで、参加者の発言が活発になり、議論や作業が盛り上がりやすくなるでしょう。逆に、全く知らない分野の話となると、初めにスマートフォンを使ってのリサーチなどが必要となり、会話が少なくなってしまう可能性があります。馴染みのない分野をテーマにする場合は、事前に読み込み用の資料を配布するなどの配慮が必要となります。

グループワークを実施する際に注意すること

グループワークで注意すべきなのは、テーマ選びだけではありません。以下のような点に注意して、グループワークを成功させましょう。

評価基準を明確にしておく

グループワークでは必ず、参加者の評価基準を明確にし、主催側のメンバー間で共有しておきましょう。採用方針などに照らし合わせてどの項目を重点的に評価するかの優先づけをしておくことが大切です。

また、評価については、なるべく客観的な指標を定めるようにしましょう。

例えば、単に「発言力」「傾聴力」などの評価基準を作っても、何をもってその能力を満たすのかという基準が曖昧になってしまいます。

「発言力」については「自分から発言をしていたか」というチェック項目を作り、発言回数に応じて評価するのも一つの手です。また、「傾聴力」については「相手の目を見て頷きながら話を聞いていたか」というチェック項目を作成しておけば、基準が明確になり、評価がしやすくなるでしょう。

段取りは入念に

グループワークでの進行がもたついてしまうと、企業に対しての悪いイメージが先行してしまいます。自分たちが参加者を評価しているだけでなく、参加者たちも自社を評価しているのだという自覚を持ち、段取りを進めましょう。必要な備品の数は多めに見積もっておく、事前に進行の練習をしておくなど、細かいところまで入念に準備を行うことが大切です。

やりっぱなしにしない

より質の高いグループワークを行うために、グループワークを実施した後は、振り返りを実施しましょう。参加者にアンケートを取り、テーマの難易度やチームワークの実感度合いなどを問いかけることで、今後のグループワーク運営の参考になります。

アイスブレイクを行うのもおすすめ

グループワークは、初めてのメンバー同士で行うことが多く、参加者は緊張してしまいがちです。緊張してしまうと、思うようにワークが進行せず、評価しようにも評価できないという事態に陥ることも。ある程度柔らかい雰囲気を作るために、グループワーク前に、自己紹介や軽いゲームなどのアイスブレイクを実施するのがおすすめです。アイスブレイクを実施することで緊張がほぐれ、参加者同士のコミュニケーションが活発になるでしょう。

グループワークにおすすめのアイスブレイクは、こちらの記事でご紹介しています。

大学生や新入社員のグループワーク前におすすめのアイスブレイク20選

まとめ

今回は、グループワークにおすすめのテーマ30選を、グループワークの種類別にご紹介しました。

グループワークは、参加者同士のコミュニケーションを深め、思考力を育むことが可能です。

この記事を書いたIKUSAは、階層別にカスタマイズできる体験型研修プログラムをご提案しています。

検討時期が先でも、お気兼ねなくご相談ください。

⇒どんなことができるか資料を見てみる

⇒まず相談してみる

グループワークの目的やメリットについては、こちらの記事も参考にしてみてください。

グループワークとは?研修で実施するメリット、企画・準備の方法を解説

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部