updated: 2026

チームビルディングの方法とは?効果や目的、組織づくりのマネジメント手法を解説

企業において、一人ひとりがチームとして力を合わせれば、より大きな成果につながる可能性があります。

チームが最大限に力を発揮できる状態にするためには、個人の能力を伸ばすだけでなく、チームワークを改善して組織力を高め、チームビルディング(組織づくり)をすることが重要です。

今回は、「チームビルディング」をテーマとして取り上げ、タックマンモデル、チームビルディングの効果と方法について紹介します。

全員が本気で熱狂できるチームビルディング企画100種類以上!

年間1400件の体験型イベントを行うIKUSAなら、貴社にぴったりの企画をご提案します。

⇒企画案や他社の事例を無料で見てみる

⇒企画段階でもOK!今すぐ相談してみる

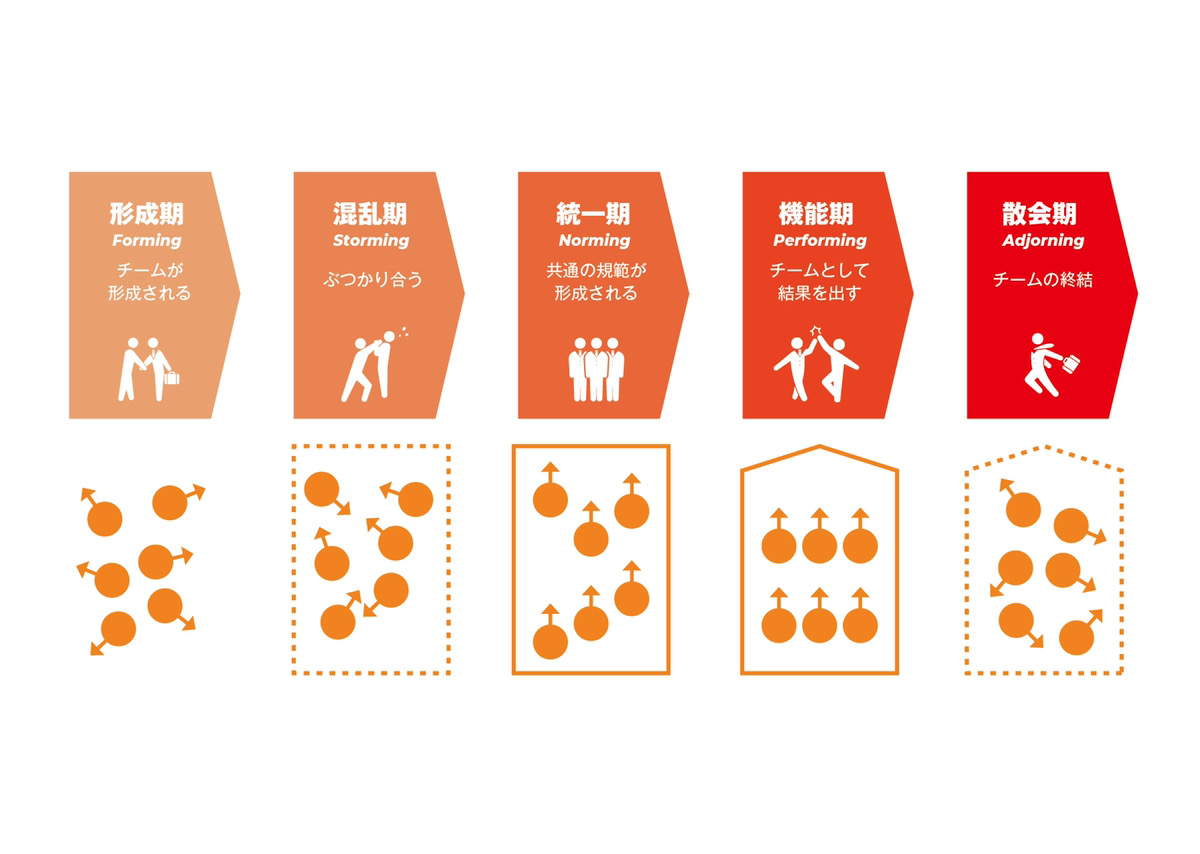

チームビルディングのプロセス「タックマンモデル」

チームビルディングを進める上で知っておきたいのが、タックマンモデルです。

タックマンモデルとは、心理学者であるタックマンが提唱した、組織の成長を5段階で表したフレームワーク。

タックマンモデルについて理解し、チームがどの段階にあたるのかを認識することで、適切な対策を講じることができます。

タックマンモデルは、形成期・混乱期・統一期・機能期・散会期の5段階に分けられています。

以下で詳しく紹介します。

形成期(Forming)

チームがまだできたばかりの状態です。メンバー同士がお互いのことをよく知らず、チームとしての目標もまだしっかり定まっていないため緊張感のある状態です。

混乱期(Storming)

メンバー同士での意見の衝突が起こる段階です。それぞれの興味関心が他者に向けられ、他のメンバーのやることに対して不満に思うこともあります。

混乱期を乗り越えることでチームビルディングにつながるため、非常に重要な段階です。

統一期(Norming)

混乱期を乗り越えた先にあるのが、統一期です。この段階になると、共通のルールや役割を各メンバーが認識し始め、自分がチームの中でどのように行動するべきかを考えるようになります。

チームとしての目標が共有され、チームの一体感が増していきます。

機能期(Performing)

機能期になると、実際に成果が上がりはじめます。

各メンバーがリーダーの指示を仰がなくても自分で行動することができるようになります。

また、ルールや各メンバーの役割などを決める際にも、リーダーに言われるのを待つだけでなく、自分たちで作り上げようとする姿勢へと変化していきます。

この段階になれば、「チームビルディングが成功した」といえるでしょう。

散会期(Adjourning)

散会期は、目的の達成、あるいは時間的な制約によって、チームが解散する時期です。各メンバーは次のミッションに向けて新たなチーム形成を始めます。

チームビルディングのプロセスやポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

チームビルディングとは?目的、メリット・効果、主要な理論について解説

チームビルディングの3つの方法と具体例

具体的なチームビルディングの方法を3つ紹介します。

ワークショップ

ワークショップとは、参加者それぞれがアイデアを持ち寄り、議論をすることによって答えを導き出す研修方式です。

座って話を聞くだけのセミナーとは違い、参加者自らが主体的に考えて発言しなければなりません。また、結論を導き出すためには、他のメンバーの意見を聞くことも必要です。

ワークショップでは、個人の意見を出し合い一つの結論を出すというプロセスの中で、チーム一丸となって成果を出すことの大切さを学べます。

ワークショップのテーマは様々です。

例えば「新規事業の立案」「自社の新しいルールづくり」などでもいいですし、堅苦しい雰囲気が苦手であれば、少し“遊び“の要素を取り入れてみるのも良いでしょう。

弊社ではワークショップに遊び要素を交えた、「謎解き脱出ゲーム」を実施しています。

謎解き脱出ゲームでは、「いくつかの謎をチームで協力して解き、空間からの脱出を目指す」という過程を通し、チームビルディングを体感できます。

詳しく知りたい方はぜひ資料をご覧ください。

ゲーム・アクティビティ

ゲームやアクティビティは「楽しむ」という要素が強いです。チーム内で他者との交流が少なく、人間関係のアイスブレイク(緊張緩和)をさせたいときに有効な方法の一つです。

「堅苦しさのある組織の空気を打破したい」

「チームの人間関係を1から築きたい」

などと感じている方は、ゲームやアクティビティを実施することによってチームビルディングを図ることを検討してみてください。

チームビルディングのゲームやアクティビティの種類は多岐に渡っています。

具体的には、BBQ・登山・レジャースポーツ・運動会・チャンバラ合戦といったアウトドアで行うもの、インプロゲームと呼ばれる即興演劇やジェンガ・UNO等のテーブルゲーム、クイズ大会などのインドアで行うものなどが挙げられます。

チームビルディングを目的としている場合、総合的に見て効果の高いものを選ぶことが望ましいので、論理的に考えることができ、さらに他者との交流もできるものを選ぶと良いでしょう。

弊社では、遊びながらチームビルディングを体感できるイベントを多数実施しています。

ここでは以下のゲームを紹介します。

- 謎解き脱出ゲーム

- 謎パ

- チャンバラ合戦

- カイジ×チームビルディング ~悪魔的社内研修を生き延びろ!~

- ワールドリーダーズ

謎解き脱出ゲームは、謎解きを使ったチームビルディングイベントです。

参加者は、様々な謎や暗号を解き脱出を目指します。

謎を解くためにはチーム内での協力や情報共有が欠かせず、リーダーシップやフォローシップ、コミュニケーション能力の活性化が期待できます。

謎パは、全員で協力しミッションクリアを目指す謎解き型ゲームです。

参加者は各自バラバラの問題を配られ、同じ問題を持っている人を探し、協力して問題を解いていきます。

問題に回答するとミッションが登場し、すべてのミッションをクリアすると最終問題が出現します。

一人ではなく全員で一つのゴールを目指すため、一体感が醸成されます。

また、たくさんの人と協力するが必要になるためコミュニケーションの活性化が期待できます。

チャンバラ合戦は、スポンジの刀で相手の腕についたボールを落とし合うゲームです。各合戦の合間に軍議を繰り返すことで、PDCAを体感できます。

詳しいルールや特徴が気になる方は、資料をご覧ください。

⼈気漫画・アニメシリーズ『賭博黙⽰録カイジ』の世界に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。

常に極限の状態に置かれる『カイジ』のスリリングな緊張感の中で、心理戦や戦略立ての過程でチーム内の活発なコミュニケーションや信頼関係の構築を促進します。『カイジ』が好きな方はもちろん、そのストーリーを知らない方も楽しめる内容となっています。

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。一チームが一企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。

利益は、労働力や資本を使って上げることができます。

しかし、このゲームは闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには、社会や環境など、様々なことを考える必要があります。

本ゲームでは SDGsにおける企業の役割だけでなく、戦略の立て方や情報共有、駆け引き、チームビルディングについて学ぶことができます。幅広い段階におすすめです。

簡単すぎたり、一般的すぎたりするゲームは参加者を退屈させるおそれがあります。アイデアを駆使して、真新しさのある、大人も楽しめるゲームを企画しましょう

スポーツ

スポーツもチームビルディングの有効な方法の一つです。

子どもの頃にスポーツを習い事として経験したことのある大人は多いですよね。当時の「スポーツを行う目的」を思い返してみてください。「人間関係の築き方を学ぶ」、「心身を鍛える」、「技能の習得を通して人間的にも成長する」などが目的の一つだったかと推測します。

大人になってからも、スポーツには同様の効果を期待できます。スポーツを楽しみながらチームビルディングのきっかけを作りましょう。

チームビルディングのためのスポーツとしては、チームで行えるものが適しています。サッカー・野球・水泳(リレー)・バスケットボール・バレーボールといった一般的なスポーツや、ラクロス・クリケット・ホッケー・カーリングなども有効です。

また、近年では社内運動会を開催する企業が増えています。

弊社では運動が苦手な方でも楽しめるようなニュースポーツを取り入れたNEW運動会や、一風変わったコンセプトの戦国運動会、防災知識を学べる防災運動会を実施しています。

運動会について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

チームビルディングを目的としてスポーツを行う場合には、参加者の希望を聞き、みんなが主体的に取り組めるような配慮をしましょう。そうすることで、より効果が高まります。

チームビルディングの効果

チームビルディングを行うことで、次のような効果が期待されます。

各メンバーの意識統一

「ひとつの目標に向かう組織」は、目標達成に向かうエネルギーが大きく、かつ無駄が少なくなります。

イメージしてみてください。ある目標を立てたとして、そこに至るまでのプロセスを他者と共有し、各々のやるべきことが明確になっているとします。効率的に物事が進んでいくことをイメージできますよね。

チームビルディングのためにワークショップやゲーム、スポーツなどが採用されるケースが多いのは、チームとして他者との意識統一を目指す際に効果的だからです。

各メンバーの関係性改善

必要なことを正確に伝えることがコミュニケーションであるならば、チームのコミュニケーションは各メンバーの理解力や判断力を鍛えることだけで十分のようにも思えます。

しかし実際にはそれだけでは不十分。なぜでしょうか。

それは、コミュニケーションには関係性が影響するからです。チームに属する各メンバー同士の関係性を改善することで、チームの成長につなげることを期待できます。

模範になれる人材(リーダー候補者)の発掘

チームに属する各メンバーの行動やコミュニケーションの円滑化を図るには、ルールを確立することが大切です。各メンバーが適切な判断基準をもち、行動指針が明確に定められていれば、判断ミスや迷いなどから生じる時間的なロスを減らせるからです。

しかし、チームとしてのルールを浸透させるには、その模範となる人物が必要です。

チームビルディングのためのワークショップやアクティビティなどを実施し、コミュニケーションをとるように促すと、チームの中でもリーダー的な行動ができる人材を発掘するきっかけになる場合があります。リーダー候補者を発掘したら、その人材に役割を与え、模範的な人材になるように育成しましょう。

個人の能力開発

業務を通して個人としての成長が望みにくい場合には、チームビルディングを目的とした施策を行い、個人の殻を破るきっかけを作り、成長を促すこともできます。

企業においては、慣れてくると向上心をなくしやすい業務もあります。チームビルディングを目的とした施策を行うことで、各メンバーの向上心を高めることを期待できます。

チームビルディングとは?目的、メリット・効果、主要な理論について解説

まとめ

今回はチームビルディングの基本となる3つの方法をご紹介しましたが、その中身には様々な特色があります。

タックマンモデルを参考にしながらチームの現状を正しく見極め、それに対応した方法を選択しましょう。

このまま企画を進める前に、他社の成功パターンも見てみませんか?

年間1400件の体験型イベント実績をもとに、目的に合う企画と進め方をまとめました。

⇒「IKUSAサービス説明資料」を無料で見てみる

⇒ 企画段階でもOK!まずは相談してみる

IKUSAのチームビルディングコンテンツ関連記事:

【開催事例】「城攻め」某企業様

【開催事例】「謎解き脱出ゲーム『燃え盛る本能寺からの脱出』」某企業様

【開催事例】「戦国運動会」玉野化成株式会社様

【開催事例】「城攻め」某アパレル企業様

【開催事例】「チャンバラ合戦」立教大学サッカー部様

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部