updated: 2026

チームビルディングとは?目的、メリット・効果、主要な理論について解説

目次

人が一人でできることは限られています。そこで私たちはより効果的に、効率的にパフォーマンスを出すためにチームを形成(チームビルディング)します。しかし、チームを組めば、自動的に成果が上がるかと言えば、当然そういうわけではありません。

チームが生み出すパフォーマンスは、そのチームの成長のプロセスそのものです。つまりよりパフォーマンスを上げるためには、チームを成長させなければなりません。

そもそもチームとは一体何なのか? どのようにしてチームは形成され成長していくのか?

今回は、チームビルディングとは何か、チームとグループの違い、目的、メリット・効果、タックマンモデル(チームビルディングのモデル)やGRIP(チームビルディングのチェックポイント)、おすすめのゲームを紹介します。

全員が本気で熱狂できるチームビルディング企画100種類以上!

年間1400件の体験型イベントを行うIKUSAなら、貴社にぴったりの企画をご提案します。

⇒企画案や他社の事例を無料で見てみる

⇒企画段階でもOK!今すぐ相談してみる

チームビルディングとは

そもそもチームとは一体何を指すのでしょうか。はじめにチームの定義について触れておきたいと思います。マッキンゼーのコンサルタントであったジョン・カッツェンバック、ダグラス・スミスによると、チームとは「共通の目的、達成すべき目標、そのためのアプローチを共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた少人数の集合体である。」としています。

つまり、チームとは共通の目標やゴールに向かい全員が当事者意識を持って進んでいける組織であり、組織づくりを行うプロセスをチームビルディングといいます。

チームとグループの違い

ではここで、混同されがちなチームとグループの違いについても触れておきたいと思います。スポーツを例にとって考えてみます。例えばサッカーや野球を思い浮かべていただくとわかるかと思いますが、サッカーグループや野球グループとはいいません。サッカーチーム、野球チームという表現をしていると思います。

一方でチームとは言わずに、グループと呼ばれる団体もあります。芸術系の展覧会などは、一人で行う場合は個展と言いますが、複数の人で出展を行う場合はグループ展などという表現をされ、チーム展とはいいません。

こうしたニュアンスからもわかるように、チームとは先程も述べた通り、同じ目的や目標を目指している組織体である一方、グループは同じ場所にいる、また同じことをしている人間の集まりだと捉えることができます。

ですので、グループの成果は所属する各メンバーの成果の総和となり、それ以上になることはありません。一方でチームは目標達成のためのチームへの貢献意識が、メンバー同士の手助けや補完作業などの役割分担につながり、質の向上や業務効率アップが期待できます。これにより結果としてチームメンバーの総和を大きく上回るパフォーマンスを期待することができるのです。

一般的にグループの成果は足し算、チームの成果は掛け算と言われることがありますが、メンバー同士の協働・補完作業などの一人ではできない貢献によるところが大きいといえます。

チームビルディングの目的

チームビルディングの目的は「メンバー同士の理解」「コミュニケーションの活性化」を通してメンバーそれぞれの個性や強みを活かし、効率的に業績が挙げられるチームを構築することにあります。チームビルディングがうまく機能している組織は、メンバーの連携が機能した強い組織といえます。「チームビルディング」=「組織力の強化」と言い換えることもできるでしょう。

チームビルディングのメリット・効果

チームビルディングの主なメリット・効果は以下の4つが挙げられます。

- 相談しやすい関係ができ、メンバー同士の信頼関係が強まる

- 信頼できるメンバーと仕事ができることでモチベーションが上がる

- メンバー同士の強みを活かした生産性の高い組織になる

- メンバー間のコミュニケーションを通して新しいアイデアが生まれやすくなる

その他にも組織の状況によって様々な良い効果があるのがチームビルディングです。是非実践してその効果・メリットを体験してみてください。

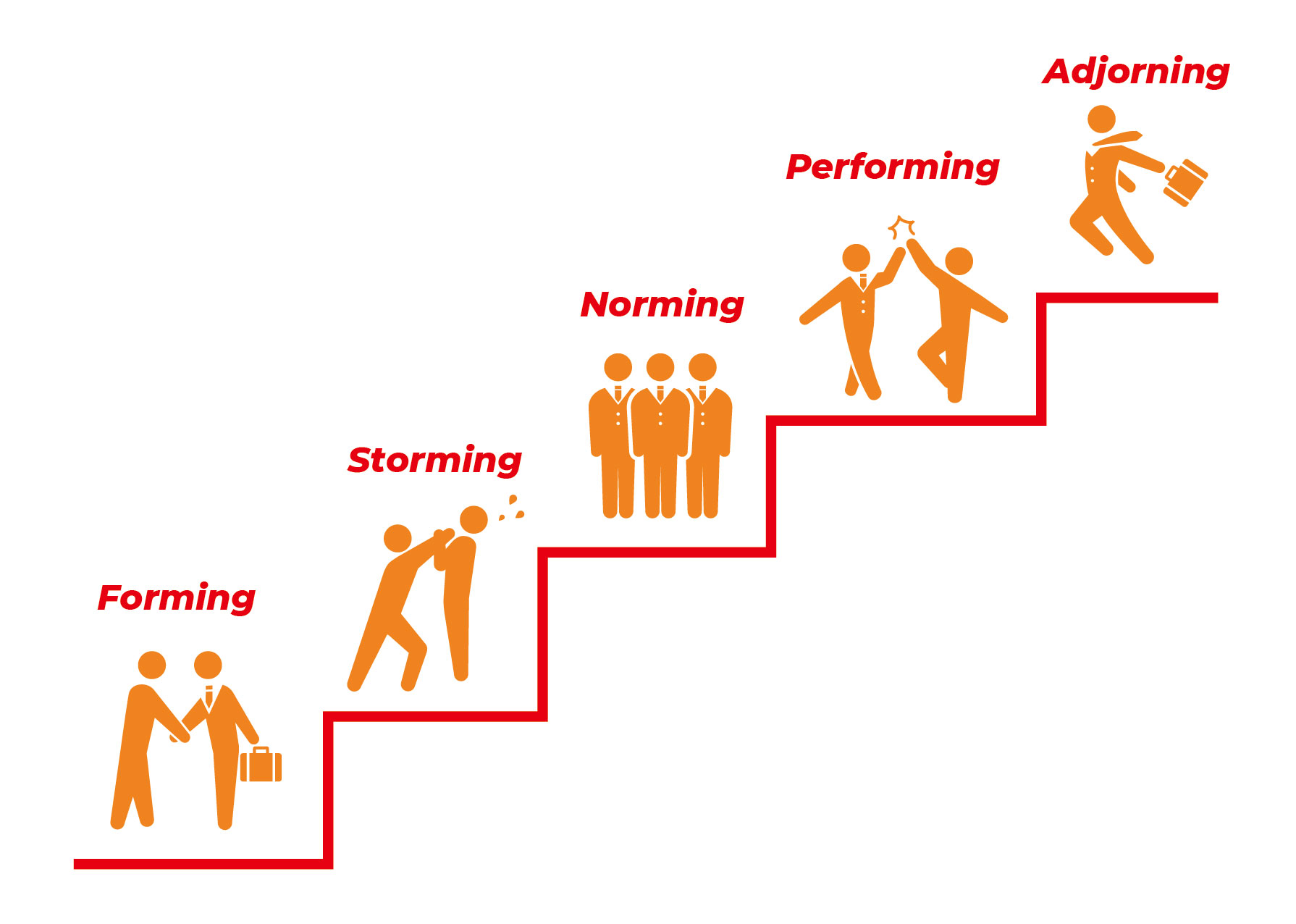

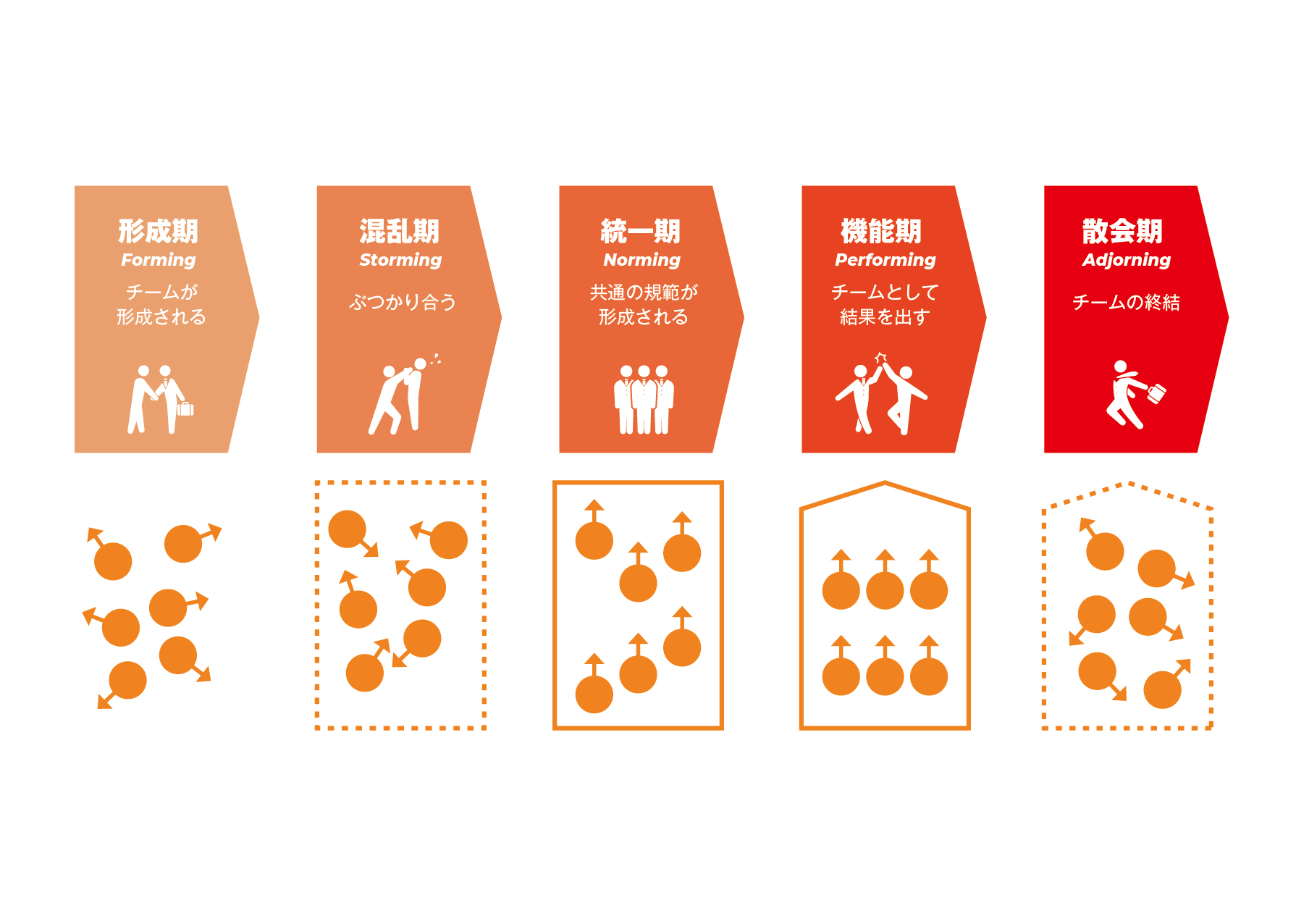

チームビルディング5つのプロセス「タックマンモデル」

では高いパフォーマンスを上げていくチームはどのようなプロセスで作られていくのでしょうか。例えば、同じ目標のもとに集ったとは言え、初めて会った人たちがいきなりチームとして活動していくことは簡単ではありません。

お互いに遠慮や気遣い等、または知らないことが多くて、自分の力が出し切れない、表面的な関わり合いに終始してしまい、本格的なチームの成果が機能しないで終わってしまうことになってしまいます。スポーツなどで高いパフォーマンスを出していた選手が、移籍後に力を発揮できなくなる話はよく聞きます。

では、どのようなプロセスを踏めばチームビルディングが上手くいくのでしょうか。

心理学者タックマンが提唱している、チームビルディングを行う上で知っておくべき、チームが成長していくためのタックマンモデルについて紹介します。

■第1段階 Forming(形成期)

まだあまりチームのことやお互いがわからず様子見し、不安や緊張感が見られる時期。

■第2段階 Storming(混乱期)

目標達成に向けての意見、アイディアが出るようになるが、同時に個人の主張、意見の対立が見られるようになる時期。

■第3段階 Norming(統一期)

ゴールに向かう過程での意見の対立や混乱を乗り越え、メンバーとしての役割、チームとしての方向性を見出していく時期。

■第4段階 Performing(機能期)

チームとしてパフォーマンスを発揮することで成果を出し、成功体験を共有する時期。チームに対する帰属意識が高まり、チームとしての団結力が高まっていく。

■第5段階 Adjourning(散会期)

目的が達成されることや時間的な制約により、チームが解散する。それぞれのメンバーが新たなチームを形成し、次のミッションに向かっていく。

このようにチームは一朝一夕に出来上がるものではなく、様々な段階を経て、真のチームへと成長することで、パフォーマンスを上げていくことができるようになります。チームビルディングを行っていく上では混乱や衝突を経て、信頼関係を築きながら、それぞれの役割を全うしていく姿勢が重要になります。

チームビルディングを行っていくうえではメンバー同士で目標の作成から共有、そのための「対話」する時間を設けることや、実際に頭だけではなく体を使ってチームワークの形成を実感する「アクティビティ」を取り入れた研修等も効果的です。

チームビルディングのチェックポイント「GRIP」

チームの活動を行っていく上では振り返りも重要です。果たしてチームの運営や働きかけに問題はなかったのか? 上手くいった要因、失敗した要因は何だったのか? このチームビルディングに関する振り返りのフレームが「GRIP」です。

このGRIPはハーバード大学の経営大学院であるハーバード・ビジネススクールの、上級経営者養成プログラムに含まれているチームビルディングのチェックポイントであり、チームの活動を評価、改善するために用いられている振り返りのフレームです。

GRIPは Goals Roles Interpersonal Process の頭文字をとったもので、それぞれの意味するものは次の通りです。

■Goals(目標)

第一にチームの目標・ゴールは明確で全員にシェアされていたか。

■Roles(役割)

第二にチームメンバーの役割・責任の分担に問題はなかったか。

■Interpersonal(プロセス)

第三に個人間の信頼関係はどうであったか。オープンで柔軟であったか。

■Process(手順)

第四に作戦の意思決定のプロセスは円滑であったか。 問題解決に向けたメンバー間のコミュニケーションはどうか。

チームビルディングを行っていく上では、上記に上げた観点から振り返りをしていくことが欠かせません。少しずつチームの役割やコミュニケーションを見直し、調整を行うなど、さらにチームとして成果を上げられるようにしていくことが重要です。

チームビルディングにおすすめのゲーム・企画をご紹介

最後に、チームビルディングを実感できるゲーム・企画をご紹介します。

チャンバラ合戦

チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀で相手の腕についたカラーボールを落としあうオフラインで行うアクティビティです。チャンバラ合戦の勝利の秘訣は戦略性とチームワーク。作戦を立てる「軍議」と、実践である「合戦」を繰り返しながら、PDCAサイクルを実感できます。実施する際には、担当者が安全面に配慮し、全員が楽しめるようにサポートしています。

謎解き脱出ゲーム

謎解き脱出ゲームは、物語の世界に入り込み、チームメンバーで協力しながら謎を解いていくオフラインで行うゲームです。制限時間内にすべての謎を解くには、メンバー同士の役割分担や情報共有が必要不可欠。一つのゴールに向かってチームメンバーで協力することの大切さを実感できます。また、謎解きというゲームを通して楽しくコミュニケーションを活性化できるので、まだメンバー同士の交流が少ない、チームの形成期のチームビルディングイベントとしてもおすすめです。

リモ謎

謎解き脱出ゲームをオンラインで楽しめるコンテンツ、それがリモ謎です。ビデオチャットツールとIKUSA社オリジナルの謎解きシステムを使いながら、フルリモートで謎解きをお楽しみいただけます。

リモートワークが増え、オンラインでのチームビルディングに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。リモ謎を行うことで、リモートワークにより減ってしまった社内コミュニケーションの機会を取り戻すことができます。

チームビルディングになるアクティビティ50選!室内・屋外・オンラインの企画と開催事例を紹介

リモ探

リモ探は、オンラインで探偵ゲームを行うサービスです。それぞれのチームメンバーに異なる情報を与え、コミュニケーションを取って共有するジグソー法と呼ばれる学習法を活用ています。

チーム内で情報を整理し、ほかのチームにも情報を伝える必要があるため、少人数のコミュニケーションだけでなく全体で情報共有をすることを体験できチームビルディングにつながります。

ビジトレ

ビジトレは『楽しく』『ビジネスの常識』を学べるオンラインチームビルディング型ビジネス研修です。

ビジネスに関連性がある課題を運動会の競技に見立て、ビジネスマナーやスキルを学びます。参加者同士でコミュニケーションを取りながら進める形式になっているので、チームビルディングにつながります。入社5年目以内の方向けのコンテンツです。

SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。一チームが一企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。

利益は、労働力や資本を使って上げることができます。

しかし、このゲームは闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには、社会や環境など、様々なことを考える必要があります。

グループワークの中で、SDGsについての、そして会社の経営に必要な知識を身につけることができます。

SDGs カードゲーム「2030SDGs 」

カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。プレイ人数は最低5人から、最大で200人規模まで対応可能です。

このゲームは、SDGsの目的やゴールについて学ぶゲームではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっており、SDGsについての理解や興味がない人でも、プレイすることで「SDGsとはこういうものなんだ」と理解できます。

SDGsというと遠い世界の話と思っている方も多いかもしれませんが、ゲームを実施してSDGsを「自分事化」することで、SDGsへの理解を深めることが可能です。

SDGsを身近に感じてほしい時には特におすすめです。

ある惑星からのSOS

「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者の皆さんは「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。 チームでゲームを進めるなかで、知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。

対面でなくても実施可能な、SDGsに関するアクティビティです。

SDGs マッピング

SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。 IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。ゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームでの体験をより深い学びに落とし込むことができます。また、ワークに入る前に、SDGsの基礎的な内容について解説を行うため、SDGsの知識があまりない方でも気軽に取り組めます。 SDGsマッピングを行い自社とSDGsのつながりを感じることで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化することができます。

会社の一員として意識を高めることで、一体感も感じられるでしょう。

ハイブリッドイベント

ハイブリッドイベントは”集まってもいいし、集まらなくてもいい”というハイブリッド型の社内イベントです。

ハイブリッドでイベントを開催する場合、リアル参加者だけがアクティビティを行い、オンライン参加者は見るだけになりがちです。株式会社IKUSAのハイブリッドイベントは同じ空間、同じ時間で共同作業しているような臨場感を味わいながらイベントを行うことができます。

リアル会場でもオンラインでも参加形態問わずコミュニケーションが取れることでチームビルディングにつながります。

まとめ

組織づくりは段階的に行うことが重要です。時間をかけてプロセスを踏み、チームの状態を考慮して組織開発を行っていきましょう。

組織づくりを行う上では、ゲームやアクティビティなどを活用し、メンバー全員が楽しみながら共通体験をすることが有効です。リモ謎や合意形成研修コンセンサスゲームONLINEなど、オンラインで行えるチームビルディングに最適なサービスもありますので、お気軽に問い合わせください。

このまま企画を進める前に、他社の成功パターンも見てみませんか?

年間1400件の体験型イベント実績をもとに、目的に合う企画と進め方をまとめました。

⇒「IKUSAサービス説明資料」を無料で見てみる

⇒ 企画段階でもOK!まずは相談してみる

チームビルディングを達成する方法を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

チームビルディングの方法とは?効果や目的、組織づくりのマネジメント手法を解説

参考図書:いかに「高業績チーム」をつくるか

参考URL:タックマンモデルとは – コトバンク

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部