updated: 2026

研修の効果測定の目的とは?内容から測定方法までわかりやすく解説

研修の効果測定をどうすべきか、頭を悩ましている方はいませんか?ただ、研修を行えば生産性が向上するわけではなく、そのあとの効果測定を含めて、初めて個人の成果や会社の業績につながっていくのです。

そこで今回は、研修効果を測定する目的と効果測定の方法をご紹介します。

参加者が主体的に学び、定着する体験型研修「あそぶ社員研修」。

階層やお悩みに合わせてカスタマイズしたご提案が可能です。

⇒「何ができるの?」が一目でわかる資料を見てみる

⇒検討段階でOK!まず相談してみる

効果測定の目的とは

研修はその日に受講したら終わりとなりますが、それでは研修を通して、どれだけ参加者自身の学びになったのか、どれだけの効果を得られたのかが不透明です。

効果測定を実施することで、参加者の研修目標が、どの程度達成されたのかを確認することができます。

また、新しい知識やスキルを身につけたことで、仕事にどの程度活用されているかを確認するためにも、効果測定は必要となります。

個人の評価や改善点を見出すだけでなく、実施した研修内容の改善点の確認も効果測定の目的に含まれます。

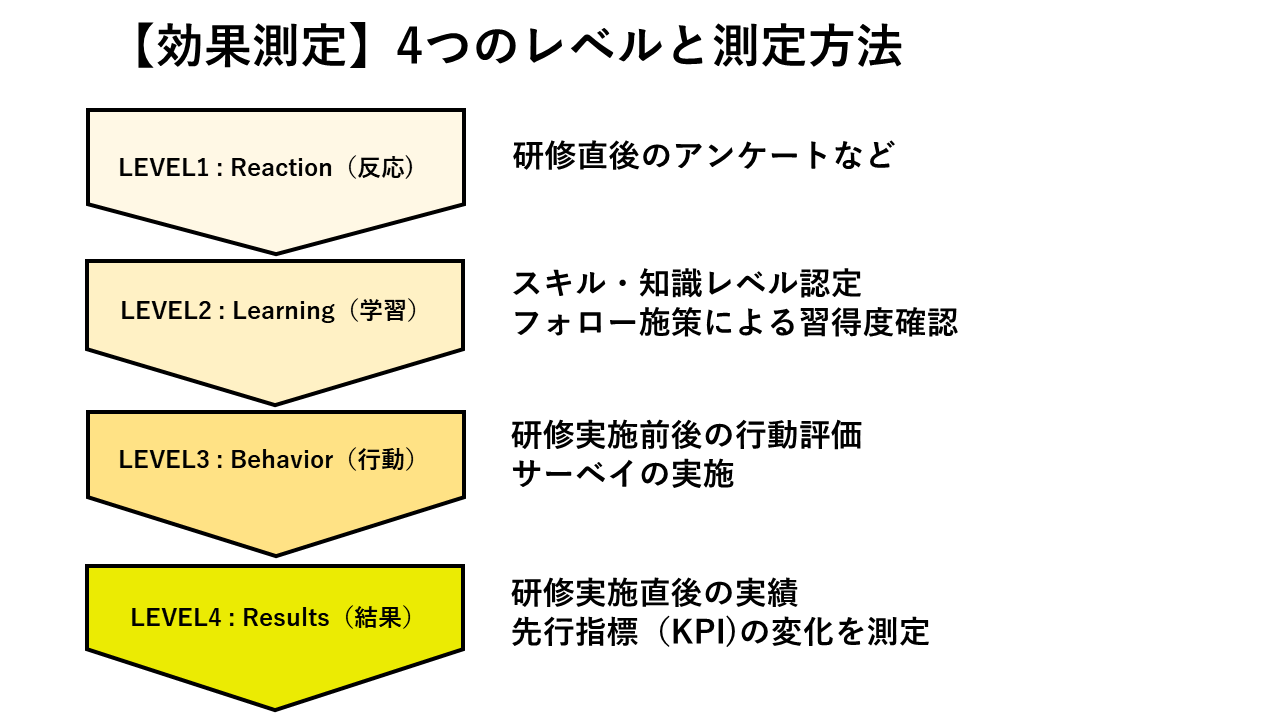

カークパトリックの4段階評価法と測定方法

カークパトリックの4段階評価法はアメリカの経営学者のカークパトリック博士が1959年に提案したものです。この評価法は、研修測定レベルを4段階で評価し、研修プログラムの改善や、参加者の理解度などを知るために最も定着している方法です。

レベルごとに測定方法も異なってきます。効果測定における4つの分類と測定方法を表にまとめました。

レベル1:Reaction(反応)研修に対する満足度

研修直後に参加者から研修に対する評価をアンケートによって収集します。(研修内容の理解度や、仕事に生かせる応用性など)

レベル2:Learning(学習)知識やスキルの学習度合い

期間を置いて、テストを行います。参加者の理解度や、全体傾向を把握するとともに、テスト実施自体に記憶の再生を促す効果があるので、研修の復習効果があります。

レベル3:Behavior(行動)行動変化

上司・同僚から自身の行動面への評価を集め、測定します。客観的なデータに基づいて自身の行動を理解するためにサーベイ(アンケート調査)を利用する場合もあります。

レベル4:Results(結果)組織としての変化

業績そのものに対する研修の影響度を測定することは難しいものの、研修の参加者と参加していない社員とを比較する方法や、業績と相関の高い先行指数(KPI)を測定することが可能です。

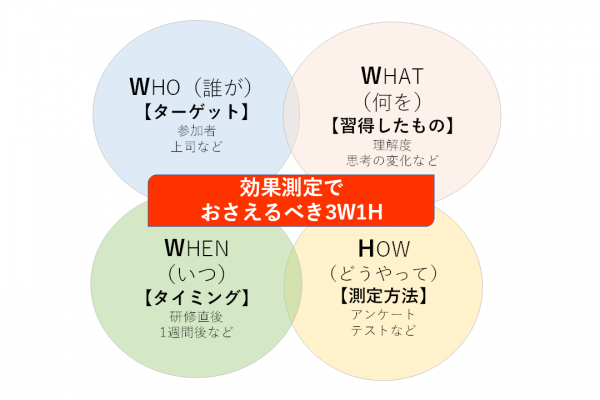

効果測定の3W1H

「3W1H」とは、Who、What、When、Howのことを表しています。

3W1Hをおさえた効果測定の例としては、研修直後に、参加者を対象に講習内容に関するテストをおこなったり、研修1週間後に、上司に参加者の業務での行動変化についてのアンケートの実施などです。

効果測定を行う際は、ぜひ3W1Hのポイントを考慮して実施するようにしましょう。

さまざまな効果測定方法

インタビュー

インタビューは、参加者に対して研修を通しての気づきや学びを直接聞く方法です。

時間と手間はかかりますが、研修前後での気持ちの変化や行動の変化を聴けると研修への評価が分かりやすくなります。

個別で掘り下げて聴いていくことができるので、本音を聴きだしやすいですが、その一方で、上司に遠慮して研修の良い点しか挙げてくれない方もいるので注意しましょう。

アフターアンケート

アフターアンケートは、従来から行われている一般的な測定方法です。

この場合のアンケートのとり方としては、全体的な印象を聴くだけでなく、細かく聴いていかないと、研修プログラムの改善ができにくくなります。

一般的なので、この効果測定から始めてみると、取り組みやすいですよ。

事前事後テスト

事前事後テストは、研修の前後でテストを行い、参加者の知識・スキルの定着を測定するものです。まず、研修の前に参加者の知識、技術のレベルをテストによって確認します。研修後の測定はいつ実施するかも最初に決めておく必要があります。

事後のテストのタイミングは、知識・スキルの定着を見るのであれば、3カ月後くらいが望ましいです。研修直後や期間を置いてから取り組むことで、研修内容の復習にもなり、より記憶に残り、自身の知識やスキルとして習得できるので、測定以外の効果も期待できます。

コントロールグループとの比較

コントロールグループとの比較は、研修終了後に、研修に参加したグループと参加しなかったグループ(コントロールグループ)との業績などの差を測り、比較する方法です。

しかし、研修に参加したグループの方の業績が高くなったとしても、それが必ず研修の効果であると結論づけるのは難しいです。

ただし、データが蓄積されれば高い説得力を持つので、ぜひ試してもらいたい効果測定です。

360度フィードバック(アンケート)

360度フィードバックでは、研修の前に参加者の上司や部下・同僚などから本人の言動や業務態度についてどう見えるかのアンケートを収集します。

そして研修後、一定期間を経て再度アンケートを実施し、その変化を測定するものです。

何十項目のアンケートになるのでコストや手間がかかりますが、自己完結型ではなく、第三者の目も加わるので、新たな気づきが得られます。

即効性があり研修効果が体感できるコンテンツ11選

チャンバラ合戦

『チャンバラ合戦』は、スポンジの刀で相手の腕についたボールを切り落とすというシンプルなルールです。しかし、ただ戦うのではなく、相手チームに勝つための「戦略」を練ることが大切なゲームです。

チャンバラ合戦は、「軍議」を行ない、合戦を通して実践し、また軍議で振り返り、作戦を立て直すという流れになっています。まさに合戦を通してPDCAサイクルが学べるのです。

PDCAサイクルとは、Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)のサイクルを繰り返し行うことで、継続的な業務の改善を促す方法のことです。

身体を動かすことで参加意欲を高め、軍議を通してチームディルディングも学ぶことができるのがチャンバラ合戦の特徴です。

合戦内容もチームを全滅させる「全滅戦」から、チーム内に大将をつくり大将を討ち取る「大将戦」、会社内一の剣豪を決める個人戦の「バトルロイヤル戦」とさまざまです。

PDCAサイクルから即効で研修の効果を体感できる研修です。

また、研修終了後にはアンケート調査の実施しておりますので、参加者のその日の感想を知ることができます。

チャンバラ合戦には、より研修に特化した「体験型合戦研修IKUSA」プランもございます。

体験型合戦研修IKUSAの開催事例はこちらをご覧ください。

【開催事例】「城攻め」某アパレル企業様

カイジ×チームビルディング ~悪魔的社内研修を生き延びろ!~

⼈気漫画・アニメシリーズ『賭博黙⽰録カイジ』の世界に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。

常に極限の状態に置かれる『カイジ』のスリリングな緊張感の中で、心理戦や戦略立ての過程でチーム内の活発なコミュニケーションや信頼関係の構築を促進します。『カイジ』が好きな方はもちろん、そのストーリーを知らない方も楽しめる内容となっています。

実施ゲームは以下の通りです。詳細はリンクよりご確認ください。

- 限定じゃんけん

- 地下労働

- 鉄骨渡り

- スリー・ポーカー

- Eカード

サバ研

『サバ研』とは、サバイバルゲームでOODA LOOP(ウーダループ)を学ぶことができる研修です。

サバイバルゲームとはエアーソフトBBガンを利用して行う日本発祥のスポーツです。通常は2チームに別れて行うことが多く、主なゲームは殲滅戦やフラッグ戦などがあります。

この研修を体感していただくことで新規事業の立ち上げを確度と高めたり、事業速度加速させたりするだけではなく、未曽有の事態が発生した際や先行きが不透明な中でもあらゆる局面で意思決定して進めていくことができます。

「OODA LOOP」とは米空軍出身のジョンボイド大佐が自身の戦闘を元に、五輪の書などから学びを加え提唱した勝つためのフレームワーク。迅速かつ柔軟な意思決定の流れをみる(Observe)、わかる(Orient)、きめる(Deside)、うごく(Act)という4つのプロセスごとに分けています。

また、4つのプロセスは瞬間的に完結するものなので、これらを何度も何度も高速で回転(LOOP)させることにより、時間をかけずに最適な判断を下すことが可能となっています。

現在では全世界のスタートアップや軍隊、スポーツなどあらゆる場面でOODA LOOPが取り入れられ、活用されています。

より早く問題を突破していくことが可能なOODA LOOPを学ぶだけではなく、体感していただくことができる研修です。

研修終了後のアンケート調査も実施しております。OODA LOOPとアンケート調査で、より早い研修効果を感じられることでしょう。

リアル探偵チームビルディング

リアル探偵チームビルディングは、協力や教え合いを促進し、それを通して学びを得るというジグソー法を基にした、アクティブラーニング型チームビルディング研修です。

ジグソー法とは、アメリカの社会心理学者が提唱した、人種間の壁を取り除くために開発された手法です。参加者は①大グループとその中の②小グループに所属し、②にはそれぞれ別の情報が与えられます。

参加者は②で個別に話し合った内容を①に適切に情報を提供し、お互いに教え合いながら、学習を進めていくことで学習効果が高まります。

謎を解いてゲームをクリアするためには、協力することが必要不可欠です。この研修を行えば、普段のお仕事でもよりスムーズに力を合わせることができるようになるでしょう。

リモ謎

リモ謎は、リモートで実施できる謎解き脱出ゲームです。株式会社IKUSAが提供しているオンラインアクティビティで、チームビルディングにおすすめのゲームでもあります。対面形式での実施も可能です。

リモ謎の特徴は、チームでの協力が必要不可欠な点。「電脳世界」という異世界空間を舞台にした謎解きゲームを通して、必然的にコミュニケーションの活性化につながるのが魅力です。非言語コミュニケーション(表情やジェスチャーなど)も取り入れる必要があり、あらゆるコミュニケーションの基礎を身につけられるでしょう。

リモ謎は、コミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

リモ探

「リモ探」は与えられた情報を整理・共有して、全員の力で真実に辿り着くことを目的としたグループワークです。

アメリカの社会心理学者が提唱した「ジグソー法」を元に開発されました。ジグゾー法は参加者同士の協力や教え合いを促進し、学びを得ることができるとされる方法で、問題発見能力などを培うのに良いとされるアクティブラーニングを体験できます。

リモ探は、ロジカルシンキングの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

合意形成研修コンセンサスゲーム

合意形成研修コンセンサスゲームは、物語を通して複数人で合意形成をする過程と要点を実践しながら学べる研修です。

参加者同士で議論を行い、自分と他人の考え方や価値観の違いを知ることができます。また、結論を導くための論理的な思考、情報の整理力を向上させることも可能です。

オンラインツールを利用しての開催・リアルでの開催どちらにも対応しております。

合意形成はとても重要ですが、意見を一つにまとめるのはなかなか難しいものです。コンセンサスゲームを開催すれば、参加した皆様がよりスピーディーに合意に至ることが期待できます。

⇒合意形成研修コンセンサスゲームONLINEの資料を無料で受け取る

コンセンサスゲームは、合意形成・アサーティブコミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

⇒合意形成・アサーティブコミュニケーション研修の資料を無料で受け取る

ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。一チームが一企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。

利益は、労働力や資本を使って上げることができます。

しかし、このゲームは闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには、社会や環境など、様々なことを考える必要があります。

「経営」を体感することで、戦略の立て方、交渉の仕方など、現実の企業としてのお仕事に即したスキルを身につけることが可能です。

SDGs カードゲーム「2030SDGs 」

カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。プレイ人数は最低5人から、最大で200人規模まで対応可能です。

このゲームは、SDGsの目的やゴールについて学ぶゲームではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっており、SDGsについての理解や興味がない人でも、プレイすることで「SDGsとはこういうものなんだ」と理解できます。

例えば、「交通インフラを整える」というプロジェクトを実行するには、お金と時間が必要になり、それと引き換えに新たなお金と時間がもらえます。そして、交通インフラを整えることで経済は良くなりますが、一方で環境は破壊されます。そのため、世界の状況メーターの「経済」はプラスになりますが、「環境」はマイナスになってしまうのです。

現実に近い状況でのゲームをすることで、普段からSDGsを意識した行動が取れるようになるかもしれません。

ある惑星からのSOS

「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者の皆さんは「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。 チームでゲームを進めるなかで、知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。

扱うのは「危機に瀕した惑星を救う」、というやや重いテーマとなりますが、謎解きゲームですので気負わずに参加することができ、楽しい研修になることでしょう。

SDGs マッピング

SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。

IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。

これらのゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームでの体験をより深い学びに落とし込むことができます。また、ワークに入る前に、SDGsの基礎的な内容について解説を行うため、SDGsの知識があまりない方でも気軽に取り組めます。 SDGsマッピングを行い自社とSDGsのつながりを感じることで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化することができます。

SDGsについて、特に詳しく学びたいときにはおすすめです。

リーダーシップ研修「グレートチーム」

「グレートチーム」は、IKUSAのリーダーシップ研修で行うビジネスゲームです。「プロジェクト」をチームのメンバー一人ずつに割り当て、プロジェクトの実行によって得られる利益をできる限り多くあげることを目指します。現実のビジネスに近い状況をゲーム内で楽しみながら体験することで、メンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断をする力が身に付きます。

また、アクティビティの前後にリーダーシップに関する講義を受けていただくため、知識をしっかり定着させることができます。

まとめ

効果測定は目的を明確にし、タイミングや方法を測定する内容に応じて実施するようにしてください。

研修での学びをしっかりと業務実績につなげていきましょう。

この記事を書いたIKUSAは、階層別にカスタマイズできる体験型研修プログラムをご提案しています。

検討時期が先でも、お気兼ねなくご相談ください。

⇒どんなことができるか資料を見てみる

⇒まず相談してみる

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部