updated: 2025

地方創生にはSDGsが有効?具体的な事例もご紹介

「地方創生」や「地域活性化」という言葉、よく耳にしますよね。しかし、実際に地方創生に取り組むにあたり、どのようなアプローチをすれば良いのかわからないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。

近年の地方創生の動きとして目立ってきているのが、SDGsによる課題解決です。SDGsとは、国連が策定した、世界が2030年までに達成すべき目標を示すものです。世界共通の目標として定められたSDGsのめざすところは、実は地方創生のゴールとも共通する部分が多くあります。

本記事では、地方創生とSDGsの概要や、地方創生とSDGsの関係性、さらにはSDGsによって地方創生を進めている先進事例をご紹介をします。ぜひ地方創生施策の参考にしてみてくださいね。

「また来たい」と思ってもらえるイベントを企画しませんか?

年間1,400件以上の実績をもとに、目的やシーンに合わせて選べる体験型コンテンツをまとめた資料をご用意しています。

「集客に課題がある」「施設を活かした企画がしたい」など、お話をお聞かせください。

地方創生の概要

地方創生とは、東京への人口集中による地方の人口減少を是正し、日本の活力向上を目指す一連の政策です。2014年の総理大臣記者会見で発表され、その後「地方創生」という言葉が徐々に世の中に浸透していきました。地方創生の基本方針となるまち・ひと・しごと創成期ビジョンおよびそれを実現するためのまち・ひと・しごと創成期総合戦略が同年に制定され、その後、幾度か改正がなされてきました。

地方創生は以下の4つの基本目標を掲げています。

|

また、以下の2つの横断的な目標も持っています。

|

これらの目標の実現には、政府や自治体はもちろんのこと、企業や住民による協力も必要不可欠です。

SDGsの概要

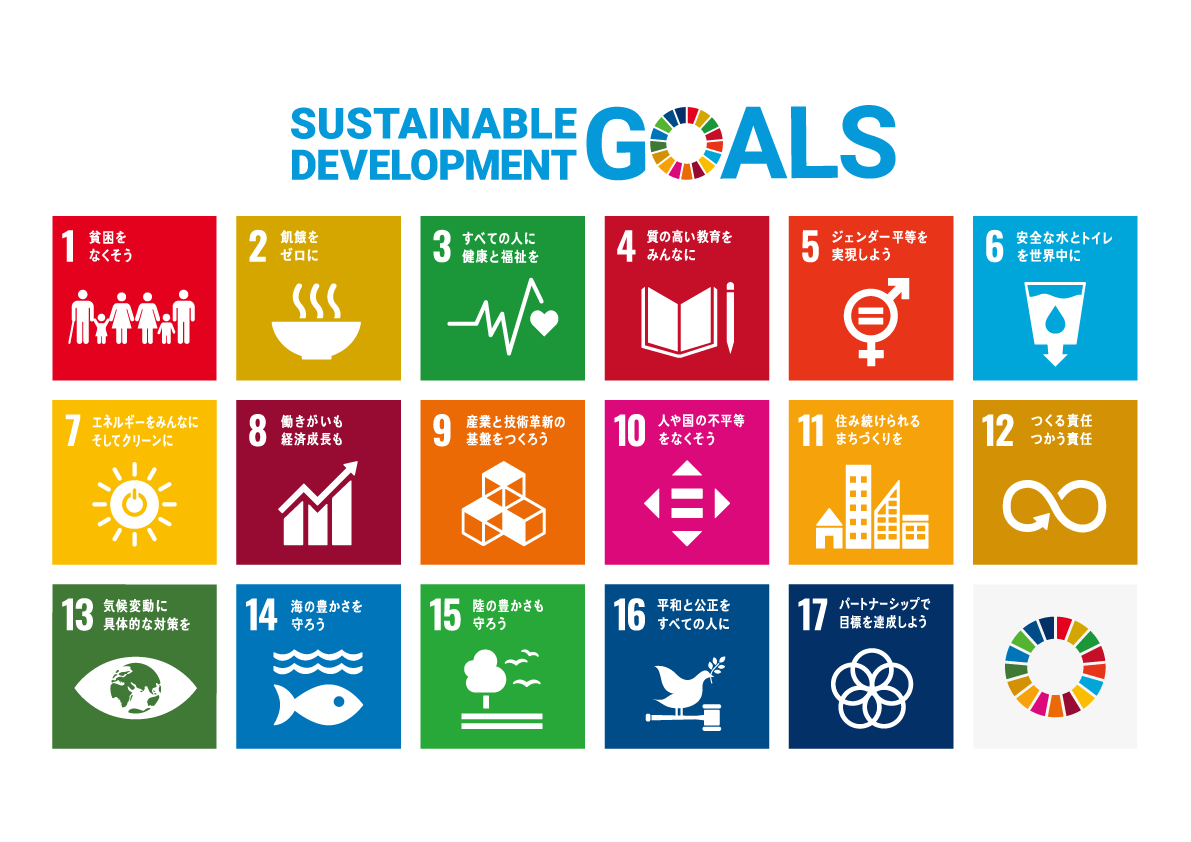

SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年の国連サミットで策定された、世界で2030年までに達成すべき、持続可能な開発目標です。「環境」「経済」「社会」の観点に着目した17のゴールと、ゴールを細分化した169のターゲットが定められています。また、目標の達成度合いを図るための232の具体的指標も決められています。

以下が、SDGsの17の目標です。

|

目標達成に向け、世界中の行政や企業などによる様々な取り組みがなされています。

SDGsが地方創生において果たす役割

地方創生とSDGsは、非常に密接な関わりを持つとされています。ここからは、SDGsと地方創生にどのような関わりがあるのか、SDGsが地方創生にどう役立つのかを解説していきます。

地域課題の解決

施策はいろいろあるけれどうまく実現できていない、課題は山積みだけどアプローチの方法がわからない、とお悩みの自治体の方も多いのではないでしょうか。

SDGsの目指すゴールは、地域課題にも当てはまるものが多く、SDGsと地方創生の親和性はとても高いといえます。そのため、SDGsを活用して地方創生のための道筋を見直すことで、施策全体の最適化や、地域課題解決の加速化といった効果があらわれます。

世界のものさし

自分の属する地域が今おかれている状況は、なかなか外側から見ることができません。そのため、つい主観的なものの見方になり、適切な判断がしにくくなってしまいます。

世界共通の目標であるSDGsは、いわば世界のものさしです。SDGsを参考にすることにより、地域の現状を客観的に把握することができ、長所や短所、新たな課題などが浮き彫りになります。世界統一の基準を採用することで、一歩引いた目での現状分析が可能となるのです。

ステークホルダーとの共通認識

地方創生の課題として挙げられるのが、自治体や企業、市民など、様々なステークホルダーが複雑に関係しており、それぞれの認識がずれていたり、うまく連携がとれていなかったりすることです。

SDGsでは、明確なゴールや指標が定められています。その指標を活用すれば、行政と民間事業者、市民との間で共通言語を持てるため、理解の促進につながり、合理的な連携が行えるようになります。

SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業

SDGSs達成のための優れた提案を行う自治体は、政府に「SDGs未来都市」として選定されます。2018年には29都市、2019年には31都市がSDGs未来都市に選定されました。SDGs未来都市の選定基準は以下の4つです。

|

また、その中でも特に優れた取り組みを行う自治体は「自治体SDGsモデル事業」として選定されます。2019年の自治体SDGsモデル事業に選ばれたのは以下の10都市です。

|

地方創生におけるSDGsの事例

ここからは、実際にSDGs未来都市や自治体SDGsモデル事業に選定された自治体の事例をご紹介していきます。ぜひ地方創生の課題に取り組む際の参考にしてみてくださいね。

北海道ニセコ町

北海道ニセコ町は、2018年のSDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業に選定されました。ニセコ町は、経済・社会・環境の相乗的な効果を生む取り組みとして、NISEKO生活・モデル地区構築事業を策定しました。これは新たな街区の持続可能な開発を目指すもので、以下の2つを主軸としています。

クラブヴォーバン(エネルギー、建築の専門家集団)との連携

ニセコ町は、専門家との連携による働き手不足の解消と、人材育成に注力しました。燃費性能が高く防災に強い住宅建設ノウハウの獲得に成功することで、以下の2つの効果が期待できます。

|

「情報共有」と「住民参加」

ニセコ町ではかねてから、「情報共有」「住民参加」を重要なキーワードとして掲げており、町民一人ひとりが自分の頭で考え行動する「自治」の考えを大切にしてきました。この事業にもその考えを活用し、モデル地区に「地域運営組織」の導入を図りました。町内に新たな自治組織の普及展開を図ることで、町民の主体性を重要視しています。

NISEKO生活・モデル地区構築事業では、10年以上で段階的に400人規模の街区を形成する予定です。また、CO2排出量47%減少を見込んでいます。

(参考:SDGs未来都市 | 町政・まちづくり | 北海道ニセコ町)

栃木県宇都宮市

2019年のSDGs未来都市に選定された宇都宮市は、住民の「うごき」に着目した、経済・社会・環境の三側面をつなぐ統合的な取り組みとして、以下の2つの施策をメインに掲げています。

SDGs人づくりプラットフォーム

SDGs人づくりプラットフォームは、市内の多様なステークホルダーにより構築された「宇都宮市もったいない運動市民議会」をベースとした団体です。同プラットフォームは、SDGsを市民運動として広めていくための母体として、SDGs推進の全体マネジメントや具体的な普及啓発を行っています。活動例としては、SDGsをメインテーマとしたシンポジウムの開催やイベントへの参画、勉強会などが挙げられます。

このような市民主体の取り組みを行うことで、SDGsの視点を取り入れた市内企業の増加や、SDGsの取り組みを行う市民の増加が見込めます。SDGs人づくりプラットフォームは、自律的なSDGsの取り組み拡大や、行政に依存しない主体的・自律的な活動を実現するものなのです。

Society5.0社会対応型シュタットベルケ

宇都宮市が取り組む「Society5.0※社会対応型シュタットベルケ※」は、まさに時流を捉えた先進的な施策といえます。これは、統合型情報プラットフォームのシステム・インフラを活用し、新たに設立する地域の新電力会社を、単なる電力会社を超えた「まちづくり会社(シュタットベルケ)」へ発展させるという取り組みです。

このまちづくり会社は、情報プラットフォームによる課題の解決をはかり、新電力の供給のみならず、MaaS(ITを活用し、公共交通機関を人々が効率よく、かつ便利に使えるようにするシステム)も提供していく予定です。この取り組みにより、以下のような効果が期待されます。

|

この事業モデルは、地域新電力会社を軸とした新たな循環の創出や、電力事業に依存しない自立性の高い事業体の構築ができる施策として、注目されています。

※Society5.0とは

Society5.0とは、科学技術基本法に基づく「科学技術基本計画」の第5期でキャッチフレーズとして登場した、日本の未来社会のコンセプトです。内閣府によると、「サイバー空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」と定義づけられています。

※シュタットベルケとは

シュタットベルケは、ドイツにおける電気、ガス、水道、交通などの公共インフラを整備・運営する自治体所有の公益企業(公社)を指す言葉です。ドイツ語で直訳すると「街の事業」という意味になります。

日本はドイツから約20年遅れで、2012年に再生可能エネルギー固定価格買収制度を導入し、2016年から電力小売全面自由化を開始しました。このような電力に関わる環境変化の中で、新電力関連のビジネスにより地域経済の活性化を図る自治体も増えてきています。

(参考:人づくり・情報プラットフォームを活用したまちづくりイノベーション創出事業)

長野県

長野県は、中山間地域を持続可能なものにすることを重要視しており、そのためには経済・社会・環境の課題解決に統合的に取り組むSDGs視点のアプローチが必要不可欠だと主張しています。そんな同県が提案するのは「”先端技術×シェアリング”によるスマート・ハイランド構想」です。以下の先進モデルを軸に、活動を進めています。

|

(参考:“先端技術×シェアリング”によるスマート・ハイランド構想)

まとめ

本記事では、SDGsが地方創生に与える影響やSDGsを活用した地方創生の事例をご紹介しました。

地域課題を解決するにあたり、SDGsは非常に有効なアプローチとなります。ぜひ今回ご紹介した事例も参考にしながら、SDGsを活用した地方創生に取り組んでみてはいかがでしょうか。

地域の魅力や施設の個性が伝わる、体験型イベントを。

IKUSAでは、周遊型謎解き、戦国アクティビティ、キッズ向けワークショップなど、幅広い年代に楽しんでもらえる企画をご用意しています。

⇒集客イベントに活用できる!アクティビティ総合資料を見てみる

「集客に課題がある」「施設を活かした企画がしたい」など、お話をお聞かせください。

その他のSDGsの施策事例については、こちらも参考にしてみてくださいね。

地方創生の成功例3選から学ぶ共通点と”成功のカギ”

また、地方創生を実現する手段の一つとして、地域の歴史をテーマにしたイベントを実施するのも一つの手です。例えば、株式会社IKUSAは、戦国をモチーフにした「チャンバラ合戦」などのイベントを日本全国で実施しています。地方創生イベントについてご興味をお持ちの方は、こちらの記事も併せてお読みください。

地方創生イベントが革新的!地方行政を活性化するセミナーや展示会も

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部