updated: 2026

SDGsの事例12選!企業・自治体・個人・海外の具体的な取り組みを紹介

テレビや街中でもよく見かける、SDGs。

「なんとなく聞いたことはあるけど、具体的に何を指しているのかわからない」「どんな取り組みがあるのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、SDGsの取り組み事例を、企業、自治体、個人の3つに分けてご紹介。また、SDGsが進んでいる海外での事例もご紹介していきます。

SDGsについてご興味をお持ちの方は、ぜひお読みください。

日本全国各地の事例がわかる!

チャンバラから謎解きまで、ユニークなイベント事例を無料配布中です。

⇒自治体向け体験型イベント事例集を見てみる

SDGs=世界の共通目標

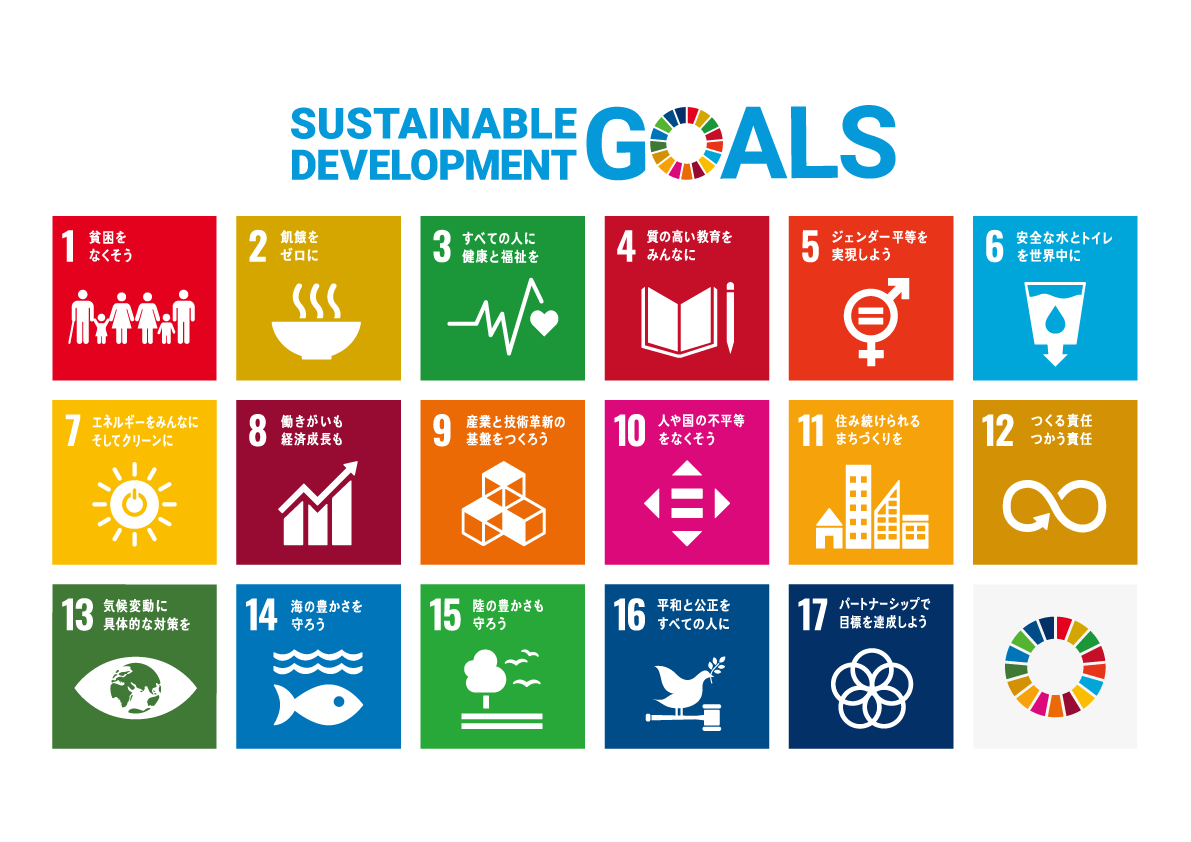

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略であり、「持続可能な開発目標」という意味です。世界が2030年までに達成すべき目標を示しており、2015年の国連サミットで採択された、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲載されています。

SDGsは、以下の17の目標から成っています。

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- すべての人に健康と福祉を

- 質の高い教育をみんなに

- ジェンダー平等を実現しよう

- 安全な水とトイレを世界中に

- エネルギーをみんなに そしてクリーンに

- 働きがいも 経済成長も

- 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 人や国の不平等をなくそう

- 住み続けられるまちづくりを

- つくる責任 つかう責任

- 気候変動に具体的な対策を

- 海の豊かさを守ろう

- 陸の豊かさも守ろう

- 平和と公正をすべての人に

- パートナーシップで目標を達成しよう

また、17のそれぞれの目標を達成するための具体的な指標であるターゲットが、全部で169個定められています。

SDGsは、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓うものであり、世界中で様々な取り組みがなされています。

SDGsを楽しく学びたい方は、ゲームで学んでみるのもおすすめです。

SDGsを学べるおすすめゲームをご紹介

自治体別!地域のお祭りから防災浸透まで豊富なイベント実施事例を集めました。

⇒【無料ダウンロード】自治体向けイベント事例集を見てみる

日本のSDGs達成度は?

SDSN(持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)とベルテルスマン財団は、毎年、各国のSDGsの達成度合いを示すレポート”SDG Index and Dashboards Report”を公開しています。このレポートによると、2023年の日本のSDGsの達成度は世界で21位でした。

日本の取り組み内容として、

- 目標4「質の高い教育をみんなに」

- 目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

は、全ターゲットで達成済みとなっています。

その一方で、

- 目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

- 目標12「つくる責任 つかう責任」

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」

- 目標14「海の豊かさを守ろう」

- 目標15「陸の豊かさも守ろう」

は、まだ達成には遠いという評価がなされました。

SDGsの担い手とは?

「SDGs=国が取り組むもの」と思っている方も多いかもしれません。

しかし、「誰一人取り残さない」というSDGsの誓いは、国の力だけによって達成されるものではありません。この誓いを成し遂げるには、一人ひとりが手を取り合っていくことが必要不可欠なのです。

各地域の自治体や企業、NPO(民間非営利団体)・NGO(非政府組織)、教育機関、そして私たち個人が連携して取り組んでいくことが、SDGsを達成へと導いていくはずです。

ここからは、企業や自治体、そして個人におけるSDGsの取り組み事例をご紹介していきます。

日本よりもSDGsへの取り組みが盛んである、欧州での事例も最後にご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

企業のSDGs事例3選

株式会社CoLife

住まいの快適性の向上や不便の解消に貢献するテクノロジーやサービスを提供している株式会社CoLifeは、SDGsが掲げる4つの目標に対してアプローチしています。

SDGsの目標に対する同社の取り組みをご紹介します。

高機能な換気口フィルターの提供

![]()

CoLifeでは、花粉やアレルゲン物質の侵入を防ぐ、住宅用の換気口フィルターを国内工場で自社生産しています。また、常に清潔なフィルターを交換できるよう、半年に一度フィルターを配達する「定期サービス」を日本で唯一提供しています。

空気の入り口を担う住宅の換気口には、花粉やアレルギー物質の侵入を防ぐフィルターの設置が推奨されています。しかし、まだまだ社会の認識が低いのが現状です。CoLifeは、フィルターの生産・販売や定期的な交換を通して、人々の健康を守る換気口フィルターの普及に努めています。

住宅メンテナンス業界において明るく働きやすい環境を

![]()

住宅メンテナンス業界は、情報確認に関する手間の多さやIT化の遅れなどにより、労働環境面で多くの課題を抱えています。

そんななかCoLifeは、住宅に関する情報を整備するシステムの開発や、メンテナンスの提供から決済までの流れを一元化するアプリケーション開発と言った側面から、住宅メンテナンス業界の働きやすさ向上に貢献しています。

人のサービスとITを融合した新産業を

![]()

ITテクノロジーを活用したメンテナンス企業として、コミュニケーションサービスや、メンテナンスの効率化を図る機器センサーの開発などを進めています。様々な住宅事業者との連携を図ることにより、業界全体の基盤整備を目指しています。

メンテナンスを通して長寿命化する住宅を

![]()

いかに居住者の手間や負担をかけずに建物を管理していくか、という視点をもった、住宅のメンテナンス事業を行っています。具体的には、気軽にメンテナンスを頼みやすいサービスプラットフォームの構築や、住宅整備に必要なものを手軽に買えるECサイトの提供、定額制で修理し放題となるモデル展開などを行っています。

持続可能なまちづくりを推進するために住居のメンテナンスを促進することは、住宅メンテナンス事業者ならではの視点といえるでしょう。

このようにCoLifeは、住宅メンテナンス×テクノロジーという事業領域を生かし、様々な角度からSDGsの達成に取り組んでいます。

SOMPOホールディングス株式会社

国内損害保険事業を中心に取り扱うSOMPOホールディングスは、5つの重点課題をもとに、SDGs達成に向けた網羅的な取り組みを行っています。

重点課題1 防災・減災への取り組み

防災や減災に関する商品・サービスの提供を行っています。また、様々な団体との協働プロジェクトも実施。防災教育の普及活動「防災人形劇」や日本初のAIを活用した防災・減災システムの開発・提供などにより、日本の課題である防災・減災に積極的に取り組んでいます。

重点課題2:健康・福祉への貢献

あらゆる人がよりよい生活を送ることができる社会を実現するために、質の高い介護・ヘルスケアサービスの提供や、健康・福祉増進のためのプロジェクトを展開しています。

グループをあげての認知症への取り組みや、月々500円で加入できる先進医療・臓器移植特化型保険サービスの提供など、自社のノウハウを生かし、健康や福祉に貢献しています。

重点課題3:地球環境問題への対応

気候変動への適応と緩和、生物多様性の保全などに対処し、新たな解決策を示すことにより、持続可能な社会の実現に貢献しています。

具体的には、再生可能エネルギーの普及・拡大を後押しする保険商品の提供といった、保険会社ならではの取り組みを行っています。

重点課題4:よりよいコミュニティ・社会づくり

社会貢献活動や地域の文化振興に関する活動などを行い、よりよいコミュニティ・社会の実現に寄与しています。

グループ社員がボランティア活動に取り組むボランティアデーの開催や、JICA債への投資(国際協力機構への支援)が具体例として挙げられます。

重点課題5:ダイバーシティの推進・啓発

基本的人権を尊重し、個性を認め、ダイバーシティを推進することにより、社員を含めたステークホルダー(株主・経営者・金融機関など、企業とあらゆる利害が発生する関係者)が活躍できる社会へ貢献しています。

例えば、2020年末の女性管理職比率30%を目標とした「女性経営プログラム」、女性リーダーを育成する「女性リーダー塾」などの施策を行っています。また、テレワークも導入し、働きやすい社会の実現に寄与しています。

SOMPOホールディングスは、自社のサービスや規模感を意識して、包括的にSDGsへ取り組んでいる企業事例と言えます。

UCC上島珈琲株式会社

コーヒーを中心とした飲料・食品メーカーであるUCC上島珈琲は、コーヒーを通じた生物多様性を保全する活動を推進しています。

具体的には、次のような取り組み事例があります。

レインフォレスト・アライアンス認証コーヒー

レインフォレスト・アライアンスとは、熱帯雨林の保護と維持を目的に設立された団体です。厳しい基準要件を満たした認証農園のみが取得できるレインフォレスト・アライアンス認証を、2008年に、UCCの直営農園がカリブ海で初めて取得しました。

同社では認証を維持するために、水資源保全や生態系の保全、廃棄物の管理などを継続的に行っています。

コーヒー生産国での品質コンテスト

複数のコーヒー生産国での品質コンテストを実施しています。コーヒー豆の味や香りだけでなく、労働環境や自然との共存なども審査基準に含まれます。

上位入賞者は、「賞金」「農具」や「買付金額にプレミアムが付く」など、生産国の事情に応じた副賞を得る事ができます。

UCC上島珈琲は、コーヒーという商材を生かし、他の業界では取り組めないような世界の問題に取り組んでいます。

企業がSDGsに取り組むメリットやその他の企業のSDGs取り組み事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。。

企業がSDGsに取り組むメリットと事例をご紹介

自治体のSDGs事例3選

歩いて暮らせるまちづくり|新潟県見附市

新潟県見附市は、SDGsを推進するモデル事業として「『歩いて暮らせるまちづくり』ウォーカブルシティの深化と定着」を提案しました。

同市は、習慣的に運動することで病気のリスクが下がり、医療費を抑えられるという事実に着目したものの、市民の運動に対する関心の低さが課題となっていました。

そこで、すべての人が手軽に運動できる施策として、「歩く」ことに注目し、「歩いて暮らせるまちづくり」に関する取り組みを始めました。

「歩いて暮らせるまちづくり」では、経済・社会・環境の3つの側面から、以下のような取り組みを提案しています。

経済面:「出かけたくなる場所の創出」

- 賑わい創出事業、総合型知育スポーツクラブ事業など

社会面:「歩きたくなる、歩いてしまう歩行環境の整備」「都市機能の集約、まちのコンパクト化」

- ウォーキングコース路面標示、歩きたくなる景観や空間の創出、空き家バンクや住み替え支援事業など

環境面:「過度な自家用車依存から脱却するための公共交通の整備」「自然災害への備え」

- コミュニティバス事業、デマンド型乗合タクシー運行事業、防災訓練の実施など

さらに、流れを停滞させる課題の解決策として、公共交通におけるグリーンスローモビリティ(20km/h未満で公道を走行できる4人乗り以上の電動車)の活用検討や、ウエルネスタウンの拠点化整備、学校教育を通じた子どもたちへのSDGs教育などを行っています。

持続可能な海社会を実現するリノベーション先進都市|和歌山県和歌山市

和歌山県和歌山市は、地域資源である海を活かしたリノベーションを推進しています。

リノベーションを、「今あるものを生かしてその価値を高める」ものとして広義に解釈し、教育環境や自然環境等の再構築を進めています。また、まちなかにおける成果・ノウハウを、人口減少・高齢化が進む郊外部の漁村エリアに展開していく試みを行っています。エリア独自の資源に磨きをかけることにより、市をあげて持続可能な都市を目指しています。

同市では、経済・社会・環境の三側面をつなぐ統合取り組みとして、以下のような施策を行っています。

友ヶ島活用グランドデザインの策定

近年観光客が増加している友ヶ島の新たな活用方法を検討。観光客にとっても地域住民にとっても魅力的な空間になるよう、民間企業と連携した全体事業計画の策定を行っています。

東京大学と連携した持続可能な海社会の実現

加太地区で代々受け継がれている「鯛の一本釣り」を、歴史的背景を活かした先導的取り組みにするために、東京大学との共同研究を行っています。

SDGsに関する教育と人材の育成

他の市や大学、新聞社と連携し、高校生を対象としたSDGsがテーマのワークショップを開催しています。

社会的投資に結びつけるための仕組みづくり

民間資金を活用して社会的課題を解決する手法について、同市がもつ課題をテーマに研究し、市に適した手法の検討に取り組みます。

産官学連携のための仕組みづくり

加太地区に分室が設置されている東京大学の生産技術研究所。この研究所は、同研究所と地域住民等で構成する加太まちづくり株式会社との連携体制が構築されています。

また、加太地区を社会課題解決のための実験の場として検討していくとともに、地域住民をはじめとする多くの主体を巻き込むため、体制を整えています。さらに、市の職員を分室に派遣して共同研究や発表会を行うことにより、新しい形の官学連携を目指しています。

和歌山市では、地域の貴重な資源である海を活用し、市街地だけでなく市全体での取り組みが行われているのです。

SDGsによる持続可能な林業経営創出事業|鳥取県日南町

地域の9割が森林地域である鳥取県日南町では、「SDGsによる持続可能な林業経営創出のための世代間交流拠点の整備事業」を統合的取り組みとして実施しています。

同町では、持続可能な林業経営を目指し、木育(森林教育)を基軸とした交流拠点の整備や、「林業の魅力」「地元への定着」を育む機会の提供を行っています。また、「木の魅力と自然の力を感じられる」空間整備、仕組みづくりの構築にも取り組んでいます。

これらの取り組みは、世代間交流による高齢者の生きがい創出や、生涯現役の居場所づくり、地域全体での子育て支援を行うことができ、木育を基軸とした社会性を育むことにつながります。

具体的には、以下のような取り組みを行っています。

- 木のおもちゃの製造、販売

- 林業従事者の確保と森林意識の継承

- 木育を基軸としたコワーキングスペースの整備

- 全国に発信する「生涯森林教育プログラム」の構築

日南町の持続的な林業経営に対する取り組みは、新産業の創出や人材育成、森林保全など、経済・社会・環境の3つの側面に好影響をもたらします。

自治体がSDGsに取り組むことは、その地域の地方創生にも大きな効果が期待できます。SDGsと地方創生の関係にご興味をお持ちの方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

地方創生にはSDGsが有効?具体的な事例もご紹介

また、自治体がSDGsに取り組むメリットや事例については、こちらをご覧ください。

自治体SDGsとは?取り組むメリットや事例をご紹介

個人でできるSDGsの取り組み事例3選

SDGsの担い手は、自治体や企業などの組織だけではありません。小さいことかもしれませんが、私たち一人ひとりの取り組みが、SDGs達成の一歩になるのです。ここからは、個人で簡単に行うことができるSDGsの取り組みをご紹介します。

寄付、募金を行う

![]()

NPO・NGO団体などへの募金や、フードバンク(食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する団体)への寄付、着なくなった服の寄付などは、貧困に苦しむ人たちへの支援となります。募金の中には学校建設や教育設備の拡張に使われるものもあり、質の高い教育の普及にもつながります。

マイバッグ、マイボトルなどを使う

![]()

レジ袋削減のためにマイバッグを持ち歩く、ペットボトルごみを減らすためにマイボトルを持ち歩く、といった習慣は、地球の資源を守ることにつながります。

フェアトレード商品を購入する

![]()

フェアトレードとは、発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格で継続的に取引することによって、生産者の持続的な生活向上を支える仕組みです。フェアトレード商品を購入することは、先進国による発展途上国の労働力搾取を是正することに結びつきます。

ここでご紹介した以外にも、SDGsには個人レベルでチャレンジできる取り組みがたくさんあります。ぜひこちらの記事もご覧ください。

SDGsにおいて私たちができることとは?誰でも簡単にできるSDGs活動をご紹介

海外のSDGs事例3選

日本の大企業に比べ、デンマークやドイツ、スウェーデン、フランス、英国などの欧州諸国の大企業は、SDGsに関する報告を行う傾向が強いとされています。これは、EU法により持続可能性などの非財務情報の開示を求められていることが要因の一つとされています。

日本が21位にランクインした2023年の”SDG Index and Dashboards Report”(各国のSDGs達成度合いを示すレポート)ですが、上位10カ国はすべて欧州諸国が占めています。

ここからは、そんなSDGs先進国とも言える欧州諸国のSDGs取り組み事例をご紹介します。

個人に合ったオンライン学習の提供|Mooky Skills

2015年に創業したフランスのスタートアップ企業・Mooky Skillsは、オンライン教育を通じ、教育を与える側と受ける側のあり方の再構築を目指しています。具体的には、学習者一人ひとりの学習方法や学習能力を測定し、それに合わせた学習を提供しています。単なる学習のスコアではなく、学習時に脳がどう働くかを研究することにより、個人にあった学習工程を作り上げるという点で、同社の取り組みは革新的とされています。

Mooky Skillsは、適した学習工程をすべての人に提供したい、という強い意志に基づき、場所に関係なく教育へのアクセスを子どもたちに与える取り組みを行っています。

ジーンズの貸し出し|Mud jeans

![]()

フェアトレード認証を受けたデニムブランド、Mud jeans。オランダに本社を置き、スペインに工場を持っている同ブランドは、月7.5ユーロで自社製の衣服を貸し出す「ジーンズ貸し出し」のサービスを実施しました。1年間のリース期間終了後は、消費者は他のジーンズと交換してリースを続けるか、リサイクルのために返却するか、保有するかを選択できます。リース契約には、無料・無制限の修理サービスも含まれており、安心してジーンズのレンタルを楽しむことができます。

顧客は罪悪感を覚えることなく、楽しく買い物しながら、環境に配慮した行動が実現可能になります。

ごみ問題に関する早期教育|デンマーク オールボー市

デンマークの都市オールボー市は、持続可能な発展を目指す都市の先進事例として有名です。

デンマークの都市オールボー市は、持続可能な発展を目指す都市の先進事例として有名です。

そんな同市が取り組んでいるのが、分別廃棄や廃棄物の資源化徹底に関する早期教育です。

この教育のために生み出された取り組みが、「巡回バス」のアイディアです。教育機材を搭載したバスが学校を回って実地教育を行うのですが、学年レベルで教育方法が異なっています。幼児向けにはおもちゃや語り部を用いた教育を行い、高学年の生徒向けにはゲームソフトなどを活用し、スマートフォンに使われる原材料や部品のサプライチェーンなどについて指導します。

また、ごみ問題だけでなく、水質汚染問題やプラスチックゴミの海洋生物への悪影響など、統合的な内容を取り扱っています。巡回バスは学校だけでなく各種イベントでも活用されており、成人層にも学習機会を提供しています。

まとめ

本記事では、SDGsの取り組み事例を、様々な担い手に分けてご紹介しました。SDGsは、それぞれの立場の人たちが積極的に取り組むことが、世界的な達成につながります。

しかし、「SDGsを始めたいけれど、何から手をつければ良いのかわからない」「SDGsの考えを組織内に浸透させたいが、ハードルが高い」といった方お悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、SDGsを楽しく学べるアクティビティを社内イベントとして開催することです。

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。一チームが一企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。

利益は、労働力や資本を使って上げることができます。

しかし、このゲームは闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには、社会や環境など、様々なことを考える必要があります。

本ゲームでは SDGsにおける組織の役割だけでなく、戦略の立て方や情報共有、チームビルディングなどについても学ぶことができます。

カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。プレイ人数は最低5人から、最大で200人規模まで対応可能です。

このゲームは、SDGsの目的やゴールについて学ぶゲームではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっており、SDGsについての理解や興味がない人でも、プレイすることで「SDGsとはこういうものなんだ」と理解できます。

例えば、「交通インフラを整える」というプロジェクトを実行するには、お金と時間が必要になり、それと引き換えに新たなお金と時間がもらえます。そして、交通インフラを整えることで経済は良くなりますが、一方で環境は破壊されます。そのため、世界の状況メーターの「経済」はプラスになりますが、「環境」はマイナスになってしまうのです。

2030SDGsは、このように、お金や時間といった制約の下で自分の価値観を満たしつつ、世界の状況を整えるにはどうしたらいいかをプレイヤー自身が考えていくゲームとなります。

2030SDGsの特徴は、「それぞれの異なる価値観を達成するためにプロジェクトを進行するが、世界の経済・社会・環境にも配慮しなればならない」という状況設定が、現実世界に極めて近い状態であることです。

SDGsというと遠い世界の話と思っている方も多いかもしれませんが、ゲームを実施してSDGsを「自分事化」することで、SDGsへの理解を深めることができます。

また、2030SDGsでは、参加者間でのお金や時間といった資源の交換を自由に行えますし、基本ルールに則ってさえいれば何をしてもOKということになっています。そのため、個人と世界の目標を達成するためにどうするべきかを参加者同士が自主的に考え、意見交換を行えるのです。

「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者の皆さんは「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。 チームでゲームを進めるなかで、知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。

また、これらのビジネスゲームと一緒にフレームワーク「SDGsマッピング」を実施することで、より学びを深めることができます。

SDGsマッピングは、自分の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に行なっている取り組みを分類し、SDGsとのつながりを見つけます。 IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。ゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームでの体験をより深い学びに落とし込むことができます。また、ワークに入る前に、SDGsの基礎的な内容について解説を行うため、SDGsの知識があまりない方でも気軽に取り組めます。 SDGsマッピングを行い自分たちとSDGsのつながりを感じることで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化することができます。

他自治体の事例を参考に、企画を具体化しませんか?

住民参加型・ファミリー向け・防災啓発まで、自治体イベントの実績をまとめました。

⇒自治体イベントの事例集を無料で見てみる

⇒何ができるか相談してみる

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部