updated: 2025

新人研修におすすめの研修コンテンツ21選

新人研修は、これから社会人となる新入社員たちが働くうえで必要となる姿勢やスキルを身につける、大切な研修です。

しかし、研修担当者の中には「何をやったら効果が出るのかわからない」「今の新入社員たちがどのような考えを持っているのかわからない」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、近年の新入社員の傾向や、新人研修におすすめの楽しくてユニークなコンテンツをご紹介します。新入社員にとって楽しい、そして学びになる研修を実施したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

受け身では終わらせない、行動につながる研修へ。

Z世代の関心を引き出す、テーマごとのゲーム型研修プログラムをまとめた資料をご用意しています。

初めてのご相談でも安心。研修プランナーが最適なプログラムをご提案します。

近年の新人の傾向

新人研修を企画する前に、まずは近年の新入社員の傾向を分析してみましょう。

働く目的は「楽しい生活」

日本生産性本部の平成31年度 新入社員「働くことの意識」調査結果によると、「働く目的」という項目に対する回答で最も多かったのは、「楽しい生活がしたい」で、回答率は39.6%でした。

また、「自分の能力を試す」の回答率は昨年に比べ0.5%上昇はしたものの、10.5%と低い結果に。「経済的に豊かになる」は昨年度の30.4%から28.2%に減少しました。

そして、「人並み以上に働きたいか」という質問については、「人並みで十分」という回答が63.5%を占め、過去最高の値となりました。

これらの調査結果から言えるのは、新入社員の理想像は、仕事一本で生きてキャリアを積む姿というよりも、それなりにお金を稼いで楽しく暮らす姿であるということです。仕事とプライベートの両立が重視される風潮がある昨今では、この結果も納得といえそうです。

このような新入社員の傾向を踏まえると、いきすぎたスパルタ研修は時代にそぐわないということや、モチベーションを自然に引き出すような研修が必要であるということがわかってきます。

オンライン慣れしている

現代の新入社員にあたる世代は、情報化社会を経験してきました。物心がついた頃からインターネットがあり、気になる事があればすぐにネット検索ができ、友達とはSNSでやりとりするというのが当たり前の世界です。そのため、情報機器の扱いも基本的なレベルはできる人が多いですし、オンラインでの研修などにもすぐに順応できるでしょう。

しかしその反面、情報が手に届く範囲にあるので自分でものごとを深く考える機会が少ない、対面でのコミュニケーションに苦手意識を感じやすい、といった問題も生まれてきています。また、インターネットから得る情報は自分の興味のあるものに限定されやすくなるので、近年の若者は視野が狭くなっているとの指摘もあります。

今後の新人研修では、オンラインという便利なツールを活かすことで、より効率よく新人教育を行えるようになるでしょう。しかし同時に、オンラインで補えない部分をうまく補完していくことも、重要な課題となってきます。

ディスカッションやグループワークは経験済み

ここ数年の採用活動では、グループディスカッションや本格的なビジネスシミュレーションを組み込んだグループワークの実施が当たり前になってきています。新入社員たちは就職活動の段階から、ディスカッションやグループワークのコツをつかみ、そつなくこなせているのです。そのため、研修で一般的なディスカッションやグループワークを実施しても新たな発見や気づきにつながらないことがあります。

研修ではありきたりな企画ばかりを実施するのではなく、新入社員にとって新たな成長の機会となるような、ユニークな企画も取り入れるようにしましょう。

もちろんこれらの傾向には個人差があり、すべての企業の新入社員が当てはまるわけではありません。しかし、ある程度新入社員の傾向を把握しておくことは、研修の方向性やその後の育成にも大きく関わってきます。一方的に研修を押し付けるのではなく、新入社員たちが本当に成長できる研修を実施するために、相手の視点に立って企画を進めることを忘れないようにしましょう。

新人が身につけるべきものとは

新入社員が身につけるべきものは、大きく分けて以下の3つです。

知識

仕事をうまく進めるためには、業界に関する知識や一般常識、専門知識など、様々な知識を身につける必要があります。

しかしこれは実際の経験の中で吸収し磨かれていくものなので、研修を企画する際にはあまり意識しなくても良いでしょう。

スキル

仕事をしていくうえでは、知識だけではなく、それを活用できる思考・発想の型や、コミュニケーションスキル、ITスキルなど、様々なスキルが必要となります。これらも知識と同様、実務の中で身につくものといえます。しかし、研修の段階である程度基礎固めをしておくと、その後の吸収率もグンとアップするでしょう。

姿勢

新人研修を行う際に最も意識すべきなのが、仕事への取り組み方やモチベーション、使命感などの「姿勢」です。これらは、働くうえでのベースとなるものなので、新人研修でしっかりと身につけたいものです。はじめのうちに定着させておかないと、のちの知識やスキルの吸収率にも大きな影響を及ぼします。新人研修では、知識やスキルよりも、まずこの「姿勢」を身に付けられるよう、意識していきましょう。

楽しい研修を実施するメリット

ここまでの内容を踏まえてぜひおすすめしたいのが、「楽しい」要素のあるユニークな研修を実施することです。

「楽しい」というとただ遊んでいるだけで何の学びにもつながらないというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし楽しい研修には様々なメリットがあるのです。ここからは、楽しい新人研修を実施するメリットを3つご紹介します。

主体性を育める

楽しい研修に共通するのが、参加者がただ話を聞くだけでなく、発言や行動をすることで進行してく、ということです。自らの頭で考えて発言や行動に移すことで、主体性を持って研修に取り組めるため、新たな発見や気付きの多い、実り深い研修となるのです。

学びが定着しやすい

参加者は、研修を「退屈」と感じてしまうと、「今やっていることは自分に関係ない」と思うようになります。そのため、学んだ内容は頭に入ってこなくなり、すぐに忘れてしまいます。

しかし、ユニークでゲーム性のある研修を実施すると、「楽しい」というポジティブな感情が生まれ、学びを吸収しやすくなります。また、「体験」を通して没入感が得られるので、研修の内容を自分事化できます。そのため、学びが記憶に残りやすくなるのです。

良好な人間関係が築ける

講師が一方的に話すだけのセミナー形式の研修やカタいテーマについてディスカッションするような研修では、お互いのことを深く理解することはできません。

コミュニケーションの機会が自然と増えるような楽しい研修を実施すれば、参加者の緊張もほぐれ、会話が活発になり、新人同士、あるいは新人と上司との間に、良好な人間関係が構築されるでしょう。

ここからは、ゲーム要素を取り入れた、楽しい研修15選をご紹介していきます。ぜひ自社で研修を行う際の参考にしてみてくださいね。

体を動かす研修のコンテンツ7選

まずは、体を動かす研修を7選ご紹介します。体を動かす研修では話しやすい雰囲気が生まれますし、チームとしての一体感も感じやすくなるでしょう。

チャンバラ合戦

チャンバラ合戦は、スポンジの刀を使い、相手の腕についた「命」と呼ばれるカラーボールを落としあう合戦アクティビティです。作戦タイムの「軍議」と実践である「合戦」を繰り返すことで、PDCAサイクルを体感しながらチームの勝利に貢献していきます。

また、より研修向けに特化したコンテンツ、体験型合戦研修–戦IKUSA-もございます。こちらはフィードバックをつけたり、通常の合戦に「築城フェーズ」を組み合わせたりと、お客様のニーズによって自由に研修向けのカスタマイズができます。

体験型合戦研修–戦IKUSA-の事例はこちらをご覧ください。

【開催事例】「城攻め」某アパレル企業様

ウォーキング研修

参加者同士でグループを組みウォーキングを行うウォーキング研修では、仲間と協力して何かをやり遂げることの喜びを得られます。また、激しい運動ではないので、運動が苦手な人でも楽しんで参加できます。新入社員たち自身でルートを決める、「ポストの写真を3枚撮る」などのミッションを追加する、といった様々なアレンジを加えることで、戦略性を高めることができます。

サバ研

サバ研は、チームに分かれてエアソフトガンとBB弾で銃撃戦を行う「サバイバルゲーム」を通して、OODA LOOPを学べるゲームです。

OODA LOOPとは、意思決定のプロセスを「みる(Observe)」「わかる(Orient)」「きめる(Decide)」「うごく(Act)」の4段階に分けた、戦場で勝つための理論です。このOODAを高速で回すことにより、迅速な意思決定ができるとされています。

サバ研では、戦闘状況という特殊な状況に身を置くことで、このOODA LOOPを体感できます。また、ミッションをクリアしながら敵と戦っていかなくてはならないので、状況をすばやく判断し共有することや、一つの目標を共通認識することの大切さを学べる研修となっています。

サバイバルゲームが初めての人でも楽しめる初心者講習や、当たっても痛くないレーザー銃のオプションもご用意。誰でも安心して楽しめるゲーム設計となっています。サバ研にご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

SUP研修

「SUP」とは、「スタンドアップパドルボート」の略で、サーフボードの上に立ち、パドルで左右を交互に漕ぎ水面を進むスポーツのことをいいます。大自然の中のリラックスした環境で実施できるので、研修の堅苦しいイメージを払拭できるでしょう。

サーフボードはしっかりと進路を定めてパドルを操作していかないと思うように進まないので、自分で戦略を練って実行するというプロセスを学べます。また、他の参加者のサーフボードにぶつからないようにコミュニケーションを取り合うことで、仲間への配慮の大切さも学べるでしょう。

スポーツごみ拾い

チームに分かれてゴミ拾いを行う研修です。この研修はボランティアも兼ねることができるので、CSR活動への理解を深めるきっかけとなるでしょう。ごみの量が多いチームの勝利という条件があるので、どこのごみを拾えば効率が良いかといった戦略をチームで話し合うことも必要となってきます。社会貢献や仲間との協力の大切さを学べる研修です。

プロジェクトアドベンチャー

プロジェクトアドベンチャーは、アスレチック体験を活用した研修です。体験の中で起きたプロセスを振り返り、自身で体験からの学びを抽出して、日常へ応用していくことを目指すプログラムとなっています。自分ととことん向き合うことや、難しいことに挑戦すること、仲間との協力、達成感など、仕事だけではなく人生において必要な様々な要素を学ぶ事ができます。

スポーツ鬼ごっこ

小さい頃誰もがやったことのある鬼ごっこ。それにスポーツ的な要素を含ませて、従来の遊びの鬼ごっこに戦術や戦略を要するルールを加えたものが、スポーツ鬼ごっこです。

スポーツ鬼ごっこは制限時間内にトレジャー(宝)を多くハント(獲得)したチームの勝ちというルールになっており、相手のトレジャーを狙いながら自陣のトレジャーを守る必要があります。鬼ごっこというと足の速い人が強いイメージがありますが、スポーツ鬼ごっこでは戦略やチームワークが勝利のポイントとなります。ルールがわかりやすいので、初めて体験する人でも楽しめるスポーツとなっています。

頭を使う研修のコンテンツ16選

ここからは、頭を使う研修を16選ご紹介します。ビジネスに役立つスキルを学べるものもあるので、ぜひチェックしてみてください。

ルービックキューブ研修

ルービックキューブ研修は、オンラインで実施可能な、ルービックキューブを用いた研修です。参加者はルービックキューブの攻略方法を読み、動画を見ながらルービックキューブを完成させていきます。何日間に分けて実施し、揃えるまでのパターン数や完成までの秒数を計測すれば、参加者の「成功体験」が蓄積され、自信にもつながるでしょう。

謎解き脱出ゲーム

参加者は物語の主人公となり、仲間と力を合わせて謎を解きながら、ある空間からの脱出を目指します。クリアするにはチームメンバーとの協力が必要不可欠。お互いのことをよく理解し、問題をうまく割り振って解き進めることが脱出への近道となります。

謎解き脱出ゲームは柔軟なカスタマイズにも対応しており、企業理念やサービスに関する謎の制作も可能です。謎解き脱出ゲームを活用した研修にご興味をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

ロケットPDCAチャレンジ

ロケットPDCAチャレンジは、ロケットを開発するゲームを通じPDCAサイクルを実践する研修です。

参加者はミニゲームで獲得した資金でパーツを購入し、目標高度に達するロケットの作成を目指します。

打ち上げ結果を基にどのパーツを改良すればよいかを考えることで、PDCAサイクルを実践的に回すことができます。

GREAT TEAM

GREAT TEAMは、リーダーとしてチームの運営を疑似的に体験することで、リーダーシップやマネジメントを学ぶことができるビジネスゲームです。

プロジェクトを実行し売上を達成するために、メンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断を繰り返すことで、いろいろなリーダーシップの型を知ることができます。また、アクティビティと講義を組み合わせることで、リーダーシップ研修としても大変おすすめです。

カイジ×チームビルディング ~悪魔的社内研修を生き延びろ!~

⼈気漫画・アニメシリーズ『賭博黙⽰録カイジ』の世界に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。

常に極限の状態に置かれる『カイジ』のスリリングな緊張感の中で、心理戦や戦略立ての過程でチーム内の活発なコミュニケーションや信頼関係の構築を促進します。『カイジ』が好きな方はもちろん、そのストーリーを知らない方も楽しめる内容となっています。

実施ゲームは以下の通りです。詳細はリンクよりご確認ください。

- 限定じゃんけん

- 地下労働

- 鉄骨渡り

- スリー・ポーカー

- Eカード

リモ謎

オンラインでできる謎解きゲーム研修、それが「リモ謎」です。3密を避けることが求められる今、一箇所に新入社員を集めた研修を行うのは難しいでしょう。「リモ謎」はそんな悩みを解決する、オンラインで楽しみながらコミュニケーションをとれる研修コンテンツです。

参加者は、閉ざされた電脳都市からの脱出を目指し、謎を解きながら脱出のヒントを探ります。個人戦ではなくチームで謎を解いていくゲームなので、チームワークが非常に重要なゲームとなっています。

オンラインの研修だとどうしても講師対参加者の1対1の構図になりがちですが、リモ謎は参加者が主体的に楽しく参加することができ、チームでの課題解決プロセスを学べます。

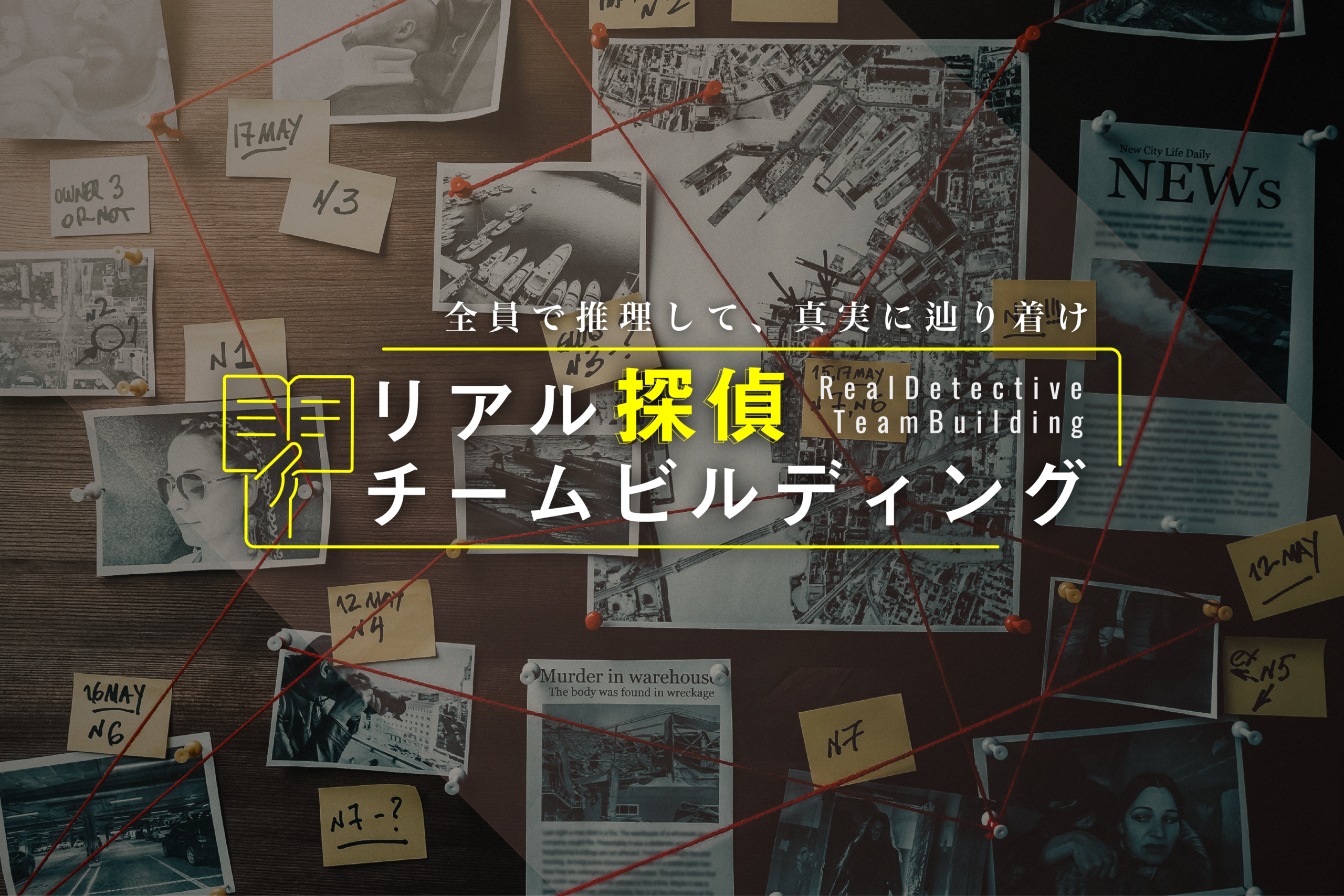

リアル探偵チームビルディング

リアル探偵チームビルディングは、協力や教え合いを促進し、それを通して学びを得るジグソー法を基にした、アクティブラーニング型チームビルディング研修です。

ジグソー法とは、アメリカの社会心理学者が提唱した、人種間の壁を取り除くために開発された手法です。参加者は①大グループとその中の②小グループに所属し、②にはそれぞれ別の情報が与えられます。

参加者は②で個別に話し合った内容を①に適切に情報を提供し、お互いに教え合いながら、学習を進めていくことで学習効果が高まります。

探偵となるので頭を使うことはもちろん、、その名のとおりに高いチームビルディング効果のある研修です。

合意形成研修コンセンサスゲーム

合意形成研修コンセンサスゲームは、物語を通して複数人で合意形成をする過程と要点を実践しながら学べる研修です。

参加者同士で議論を行い、自分と他人の考え方や価値観の違いを知ることができます。また、結論を導くための論理的な思考、情報の整理力を向上させることも可能です。

普段のお仕事の中でも、意見を聞き合い擦り合わせることで、チームとして一つにまとまる、という場は多いことかと思いますが、この研修を行うことでよりスピーディーな合意形成へとつながることでしょう。

オンラインツールを利用しての開催・リアルでの開催どちらにも対応しております。

⇒合意形成研修コンセンサスゲームONLINEの資料を無料で受け取る

ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。一チームが一企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。

利益は、労働力や資本を使って上げることができます。

しかし、このゲームは闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには、社会や環境など、様々なことを考える必要があります。

「企業の経営」を体感することで、ゲームに参加しながら、自然と戦略の立て方や交渉の仕方など、さまざまなスキルを身につけることが可能です。

SDGs カードゲーム「2030SDGs 」

カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。プレイ人数は最低5人から、最大で200人規模まで対応可能です。

このゲームは、SDGsの目的やゴールについて学ぶゲームではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっており、SDGsについての理解や興味がない人でも、プレイすることで「SDGsとはこういうものなんだ」と理解できます。

例えば、「交通インフラを整える」というプロジェクトを実行するには、お金と時間が必要になり、それと引き換えに新たなお金と時間がもらえます。そして、交通インフラを整えることで経済は良くなりますが、一方で環境は破壊されます。そのため、世界の状況メーターの「経済」はプラスになりますが、「環境」はマイナスになってしまうのです。

2030SDGsは、このように、お金や時間といった制約の下で自分の価値観を満たしつつ、世界の状況を整えるにはどうしたらいいかをプレイヤー自身が考えていくゲームとなります。

研修後のお仕事にも活かしやすい学びが得られるでしょう。

ある惑星からのSOS

「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者の皆さんは「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。 チームでゲームを進めるなかで、知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。

扱うのは「惑星の危機」という堅いテーマではありますが、謎解きゲームですので楽しい研修になることでしょう。

また、これらのビジネスゲームと一緒にフレームワーク「SDGsマッピング」を実施することで、より学びを深めることができます。

SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。 IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。

開始前にはSDGsについての解説がありますので、SDGsについてよく知らなくても気軽に参加することができます。

ゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームで体験したことをより深い学びへと繋げることができます。

バーンガ

バーンガはトランプを使った、異文化理解の本質を体感できるゲームです。

基本的なルールはトランプの「ページワン」に準じます。ターンが終わるごとに参加者は席移動を行い、その移動によって様々なメンバーとプレイできるようになっています。しかし、「プレイヤー同士の会話は禁止」、「各テーブルによってローカルルールが決まっており、参加者はそれがローカルルールであるとは気づいていない」という特殊な条件のもとトランプをしなければなりません。参加者は席移動によってローカルルールの違いに気づくのですが、それを会話で伝えられないことにもどかしさや違和感を感じます。

バーンガは、自分の常識や前提が通用しない時にどのような気持ちになるのか、どのように対応すべきなのかを体感できるゲームとなっています。

ムビケーション

「ムビケーション(MOVICATION)」とは、「映像(MOVIE)」と「教育(EDUCATION)」と「シミュレーション「SIMULATION)」の要素をかけあわせた、動画を活用した研修です。限りなくリアルに使い職場を映像によって作り出すことで、究極のシミュレーションがおこなえる研修となっています。

参加者本人の目線に合わせたストーリー性のある映像や、iPadにリアルタイムでメールが届く仕組みなど、通常のビジネス場面と変わらないリアルな仕掛けで、研修会場を架空の職場として演出します。映像とワークを交互に繰り返すことで、よりリアルな現場をイメージしながら研修に臨むことができます。

ビズストーム

ビズストームは、経営の擬似体験を通してビジネスのプロセスを体感的に学ぶゲームです。

参加者は4〜6人で1チームとなり、社長になったつもりで会社を経営します。ゲームは仕事フェーズ、販売フェーズ、会計フェーズに分かれており、市場の選択からマーケティング、利益の計算まで、ビジネスの流れを体系的に把握できます。チームメンバーと意見をまとめながら経営をうまく回していくことがゲーム成功のコツです。

経営の疑似体験という実務に近い形でのシミュレーションができるので、ビジネスの基礎的な考え方や、実践的なスキルを身につけられます。

マナーストーリー

退屈なビジネスマナー研修を楽しく行えるのが、マナーストーリーです、このゲームは、2人1組で新入社員役とゲーム進行役に分かれてプレイします。ゲームは企業訪問編と、来客対応編の2パターンが用意されているので、企業訪問編が終わったら役割を変更して進行をします。

このゲームで重要となるのが、新入社員役に与えられる3枚の信頼チップです。これは新入社員に対する信頼の値を表しています。間違ったマナーを選択するとこのチップが減っていき、0枚になるとゲームオーバーです。ただビジネスマナーを覚えるのではなく、「信頼」の大切さを実感できるゲームとなっています。

伝言パズルゲーム

伝言パズルゲームは、2〜4人で1組となって行うゲームです。チームのうち1人が、お手本を見ながらブロックを組み合わせ、図形を作ります。図形ができたら他のメンバーに図形の作り方を口頭で伝え、全員同じ図形ができたら成功です。人によって情報の伝え方や受け取り方は様々なので、全く異なる図形が出来上がってしまうことも。1つの発言でも複数の捉え方ができるということや、相手にわかりやすくものごとを伝える難しさに気がつけるゲームです。

まとめ

新人研修は、参加者の自発性や主体性を促せる、楽しくてユニークな研修を行うのがおすすめです。楽しい研修を実施することで、研修の内容も印象に残りやすくなり、その後の実務にも応用しやすくなるでしょう。

今回ご紹介した21選も参考に、ぜひ楽しい新人研修を実施してみてください。

Z世代が“つい本気になる”仕掛けが詰まった研修を。

IKUSAでは、PDCA・OODA・ロジカルシンキング・合意形成などをテーマに、楽しみながら学べる参加型の研修プログラムをご用意しています。

企画の段階でも構いません。まずは、どんなプログラムがあるのかのぞいてみてください。

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部