updated: 2022

サバイバルゲーム×チームビルディングで研修!新サービス「サバ研」登場!!

目次

皆様。新年あけましておめでとうございまする!! 3度の飯より戦好き! 元祖、戦バカの元親でございます。

今回は新しいサービスが始まりましたので、ぜひご紹介させていただきたく筆を執りました。此度生まれたのは日本初のサバイバルゲーム×チームビルディング型研修!!

名付けて、、

「サバ研」でございまする。

どどーん!(かっちょええ~~~)

研修担当者の皆様なら様々な研修を比較する際に、一度はサバイバルゲーム(通称:サバゲー)を研修として考えたことがある方も多いはず。

今回登場したサバ研は、サバイバルゲームをただ行うだけではなく、勝つためのフレームワーク「OODA LOOP(ウーダループ)」を盛り込んだ日本初のサバイバルゲーム研修となっているのが一番の特徴でございまする!!

さぁそれでは開発担当を行ったこの私がサバ研の隅々まで説明してまいりますぞ!!

※ここからはなるべく現代語で失礼仕りまする(ちょいちょい戦国語が出ておりましたら申し訳ございませぬ)

サバイバルゲームについて

そもそもサバイバルゲームというものがどういったものなのかを解説させていただきますぞ!!(早速、戦国語が抜けないパターン)

サバイバルゲームとはエアソフトガンとBB弾を使用して、銃撃戦を再現した日本発祥のスポーツです。2チームに別れて撃ち合いをする戦争ごっことなり、厳格なルールがある為、進行スタッフの指導を守りながら実施することで、誰もが安全に楽しんで行うことができます。

既に完成されたスポーツで、これだけでも非常に楽しい内容となっており、十分にチームビルディングの一環としては利用可能でございます。しかし、サバイバルゲームを研修というレベルまで昇華できるかというと、やはり既存のルールでは、そのレベルに達しないというのが結論です。

サバイバルゲームが研修に発展しない理由

- 企業研修の為、サバイバルゲーム未経験者が多く、ルールが分からない

- 失明や骨折など怪我のリスクがある

- どのような学びに着地するのかが不明確で踏み切れない、もしくは決裁権を得られない

この辺りがサバイバルゲームで研修に踏み切れなかった理由ではないでしょうか? つまり、やってみたいのに! ニーズはあるのに! 受け皿がない!!

そこで弊社は1年以上をかけてこのサバイバルゲームというテーマと見つめ合い、時には足しげく戦場に足を通わせ、様々な研究機関、セミナーなど独自の調査を経た結果、日本初OODA LOOPを盛り込んだサバイバルゲームの研修が完成したのでございます!

いやぁぁ…本当に長かった……。

さぁいよいよ、ここからはサバ研について語りたいと思いますが、まずはその根幹となるOODA LOOPから解説してまいります。

OODA LOOP(ウーダループ)とは一体なにもの??

「OODA LOOP」とは、米空軍出身のジョン・ボイド大佐が提唱した、戦場で勝つための理論です。ジョン・ボイド大佐は、どんな不利な状況からでも40秒あれば敵を倒せるという凄腕のパイロットで空中戦においては無敗です。まさしく現代の宮本武蔵……。

彼は引退後にこの勝利の方程式を紐解くため、独自の戦闘理論に加えて、宮本武蔵の五輪の書、トヨタ生産方式など、割とふんだんに日本で生み出された理論のスパイスを加えて「OODA LOOP」は完成しました。

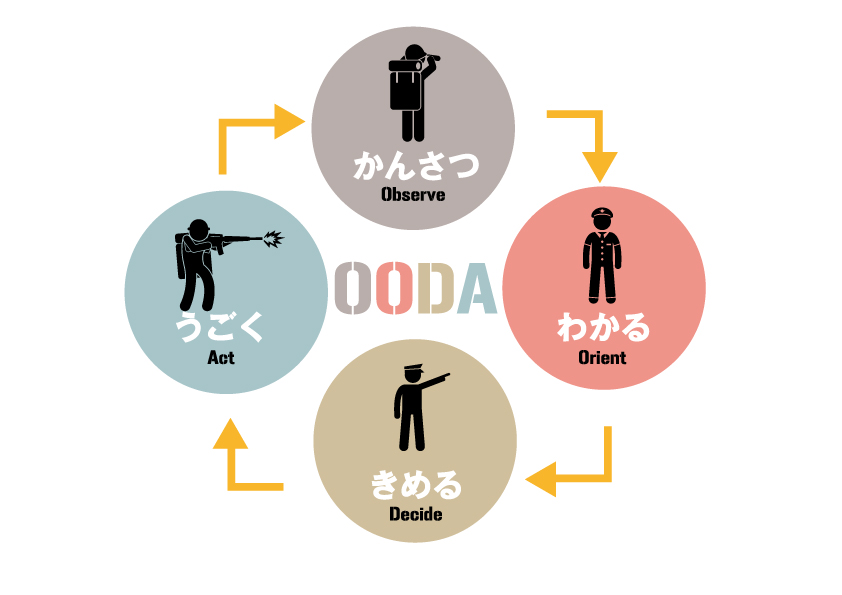

OODA LOOPは勝利をおさめるまでの意思決定プロセスを分かりやすく理論化したフレームワークとなっています。(日本語訳はさまざまですが、弊社では以下の通りに定義付けております。)

O:Observe(かんさつ)

O:Orient(わかる)

D:Decide(きめる)

A:Act(うごく)

上記の「かんさつ」、「わかる」、「きめる」、「うごく」の迅速かつ柔軟な意思決定の流れを4つのプロセスごとに分けており、その頭文字をとってOODA。更にこれらを繰り替えし行うことでLOOP。

つまりOODA LOOPと呼称されているのです。それぞれの工程を簡単にご説明すると以下の通りです。

O:Observe(かんさつ)

見るのではなく「観る」。何がいくつあるかなど観察して状況をデータ的に把握する作業。

O:Orient(わかる)

情勢判断ともいわれているが、直訳が難しいので語弊が多い。最も重視すべきはこの後に起きる状況や空間のイメージを構築し、現在がどうなっており、その後どうなるかを把握すること。言い換えると世界観を作るという作業。

D:Decide(きめる)

直感(inspiration)ではなく、「直観(Intuition)」で物事を判断する。対象の事象に対して適切なパターンを瞬時に判断し、最適なパターンマッチングを行う作業。

A:Act(うごく)

決めた事項をやり切る。ここは作業ではなく意志力が重要。

LOOP (繰り返す)

そして、OODAを止めることなく高速で回し続けることにより、どんどんと世界観を更新し、最適な判断を繰り返すことに特徴がある為、PDCAを凌駕するスピードで動くことができ、OODA LOOPは世界最速のワークフレームとも言われています。

PDCAサイクルとOODA LOOPはそれぞれの特性がある為、どちらかが優れているという訳ではなく、それぞれが補完し合うことでより効果を発揮するものとされています。

このPDCAとOODAサイクルに関して、より詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。(記事は準備中です)

OODA LOOP(ウーダループ)が取り入れられている事例

さて、ここからは実際にOODA LOOPが取り入れられている事例をご紹介しますが、先に結論から申しますとOODA LOOPは私生活、スポーツ、ビジネスなど、ほぼ全ての局面で取り入れることが可能です。

なぜならば、かんさつ⇒わかる⇒きめる⇒うごくの脳内完結で進めることができるため、普段から無意識下でこれらに近い行為を行っているからです。それではさまざまなパターンで見てみましょう。

【私生活におけるOODA LOOP(ウーダループ)活用事例】

あなたは見知らぬ土地にいたとします。そこでお腹が減りお昼ご飯を食べようと思ったときに、行列のできるイタリアンとすぐには入れる中華料理店がありました。

そこでどちらのお店に入るのかをOODALOOP的観点で考えた時に、まずは2つのお店を観察から始まります。

・どの程度のお客さんが並んでいるのか

・男女比はどうか。年齢はどうか

・並んでいるのは日本国籍の人か

・出てくるお客さんの表情はどうか

・店員の動きはどうかなど

・お店の外観はどうか(手入れされているかなど)

二番目に上記の観察から情報を元に分かる(世界観の構築)の作業を行います。お店に入った時の料理提供のスムーズさ、味の品質、店員さんのサービスレベル、食後の結果の満足度などを想像します。

三番目に自分の状況(急いでいるのか、空腹度はどうか、食べたいものがあるかなど)を加味して決めます。(決断)

最後に、どちらに入るのが良いかを判断して、実行。つまり、お店に入ります。

その結果を蓄積することで、次回の判断時に判断の手数が増えパターンマッチングのバリエーションが増えていくので、このような思考回路で毎回お店選びをすれば失敗することは少なくなるでしょう。

【ビジネスにおけるOODA LOOP(ウーダループ)事例】

PDCAは工場の生産やコンサルティングなどに向いており、OODA LOOPは新規事業やIT事業に向いているという内容をよく耳にします。しかし、私たちはこの見解はあっているようで少し違うと考えております。

なぜならば、OODA LOOPの完成に至るまでに大手メーカーであるトヨタ生産方式なども充分に加味されており、また業務レベルでも充分に活用が可能となっているため、どの事業にも基礎的な考え方は適用できます。

ただ、その中でもビジネスにおいて分かりやすい事例としては、リーンスタートアップやデザイン思考が挙げられます。今回はリーンスタートアップに着目してご説明いたします。

リーンスタートアップとは、無駄を徹底的に排除した最小限からのサービスローンチから始め、市場や顧客の声を反映させアップデートし続けていくというビジネスモデルです。この形はそのものがOODA LOOPです。

数あるリーンスタートアップの中でもっとも有名な企業の1つがInstagramです。Instagramは設立当初、位置情報を共有するだけのSNSサービスでした。

しかし、リリース後に全く人気が出なかった為、OODA LOOPを回し続けました。その結果、写真が人気ということが判明し、仮説⇒検証の末にInstagramの基礎となるMVPをリリースし、後にInstagramというを生み出したのです。

【スポーツにおけるOODA LOOP(ウーダループ)事例】

最後はスポーツにおけるOODA LOOPの事例をご説明します。最も身近な事例は2019年に行われたラグビーワールドカップの日本代表チームです。

実は2015年に開催されたイングランド大会から、日本チームはOODA LOOPを取り入れ、エディ・ジョーンズ監督のもと、日本代表はイングランド大会で当時世界ランキング3位の南アフリカに奇跡的な勝利を収めています。

エディ・ジョーンズ監督は戦略の中心として「リロード」という言葉をしきりに唱えていました。体格では世界に劣る日本代表ですが、とにかく素早く立ち上がり手数を増やすこと。

つまり、リロード(再装填)を最も重要視したのです。敵チームにアタックをかけ、倒されてもすぐに立ち上がり、プレーに反映する。この流れは間違いなくOODA LOOPの考えが反映されているのです。

その後はご存じの通り、2019年のワールドカップでは「強者のラグビー」というキーワードに世界一にチームになる為に、キックで相手チームの隙に流れ込むプレー、タックルされながら片手でパスをするオフロードパスというプレーを採用。

トップクラスのチームが実施している戦術をふんだんに盛り込み、日本ラグビー界初のベスト8という快挙を成し遂げたのです。

元々、私もラグビー部に所属しておりましたが、これらのプレーは昔のラグビーなら信じられない行為ばかりです。そして、ラグビーを語り始めればそれだけで別の1記事別の記事ができてしまうくらいのボリュームになりそうですので、今回はこの辺りで納めさせていただきます(笑)

さて、ここまで真面目に読み進めた頂いた方であれば、OODA LOOPがあらゆる局面で有効なことが徐々にご理解いただけたかと思います。

そして、そろそろ、ウンチクは分かった! 結局サバ研は何やるんだ!! とお怒りの方の為に、ここからはサバ研がどのような内容で実施されるのかをご説明してまいります

サバ研の概要を紹介

冒頭でもご説明した通りOODA L OOPは戦闘から生まれたワークフレームです。

その為、現在では世界中の軍隊でもこの理論は取り入れられており、近年では湾岸戦争やビンラディン作戦などでOODA LOOPの実践が確認されています。

上記の流れよりOODA LOOPを体感いただくには「戦闘という特殊な環境で体感していただく」ことが、最も学びにつながると考えサバイバルゲームをその題材にしております。

通常のサバイバルゲームは2チームに別れ、敵を倒す、もしくは敵陣のフラッグを獲得すれば勝利となりますが、このルールだけでは学びまで昇華できないと判断しました。

そこでサバ研では、海外の特殊部隊が行っている実践を想定したトレーニングをベースに1年以上かけて作られた独自開発ルールで進めていきます。

サバ研限定の独自ルール

【勝利条件】

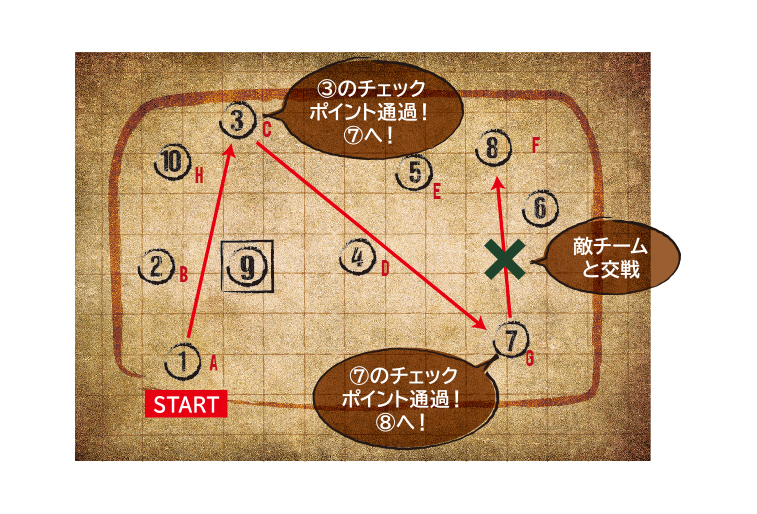

5~6人が1つのチームとなり、戦場のチェックポイントを回り、リアルタイムでミッションをクリア、その合計ポイントを競います。

また、各チーム内にはそれぞれの役割を設け、個性を組織に活かすのも同時に考えながら進めてもらう仕組みとなっています。ここで役割の一例をご紹介。

サバ研役割一例

リーダー:主にチームの意思決定を担うポジション。OODAの中のD:Deciedの機能を一手に担っていただきます。

通信兵:次のチェックポイントを受信する役割

衛生兵:倒された味方を復活させることが可能

シールド兵:前面に立ち敵の攻撃を防ぐことが可能

偵察兵:迷彩服(ギリースーツ)を着て、偵察することが可能

つまり、このサバ研では360度全てが敵という特殊な環境の中、OODALOOPを実際に利用しながら勝利の方程式を体感いただくことが可能です。

勿論、最終的な勝ち負けはありますが、何よりもOODA LOOPを体感いただくという一点において作り込まれた特殊なルールとなっているのです。

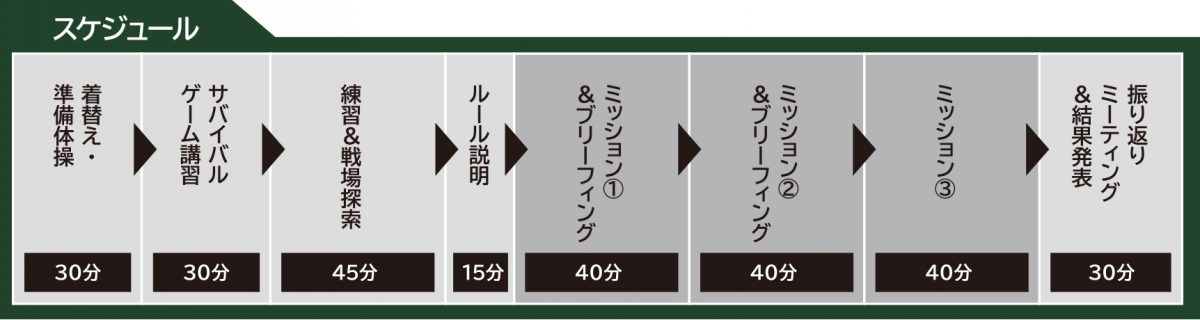

タイムスケジュール

タイムスケジュールは以下の通りとなっています。  ※一例です

※一例です

本研修は初心者の方が大半というのを前提にしていますので、前半は初心者講習を含め練習を行い、銃の取り扱いに関する安全管理や戦闘の方法などの基礎を身に着けていただきます。

その後、OODA LOOPに関する座学、実践という流れでサバイバルゲームの経験に左右されない流れで進めてまいります。

また、戦闘は3回行いますがその間にはあえてミーティングではなくブリーフィングという形で短い時間のすり合わせ時間を設けています。このブリーフィングではOODAの各項目の認識合わせを行っていただきます。

例えば、O:observe(かんさつ)では

- 見るべきところは敵の人数だけでいいのか?

- どういったところに隠れているのか?

- 敵チームのポイントはどれくらいなのか?

などより重要な情報を「かんさつ」するという摺合せを行います。

このように小まめなブリーフィングを設けることでチームの軌道を修正することが可能(つまりOODA LOOPさせる)となっています。

更に、終了後に各チームでの振り返り、この日の学びを業務にどのように活かすかなどを具体的にアウトプットいただいて、研修は終了となります。

サバ研で学べる3つの要素

サバ研を通して学んでいただける要素は以下の3点です。

迅速な意思決定が可能に

目まぐるしく変化する状況のなか、様々な情報を集約し瞬時に次の行動を決めていかなければならない環境となっています。

その為、全ての戦闘、ルート選択、退却、奇襲などで連続的に意思決定を行わなければなりません。

臨機応変な対応が可能な組織に

役割の違うチームメンバーが集まり1つのチームとして行動を行います。その為、誰もが自分の役割を理解し、全力を尽くさなければチームの勝利に貢献は出来ません。

メンバー1人1人が勝利条件を理解し、自分で物事を考え、臨機応変な行動をとる重要性を学ぶことができます。

現代のリーダー像を学ぶ

一瞬の油断でチームが壊滅という緊迫した状況の中で、チームを勝利に導くためのリーダー像を学ぶことができます。

サバ研が安心の理由

最後にサバ研を安心・安全に進めることができるサービスや保険について解説いたします。

防護グッズの貸し出し

![]()

サバイバルゲームに必須の防護グッズ(マスク&迷彩服)をお貸出し致します。また、必要に応じてオプションにて、軍手、帽子、ネックスカーフ(首周りの防御)など追加の防護グッズもお貸出し可能です。

保険完備

万が一の怪我や事故が起きた場合でも、別途保険をご用意しておりますので安心して研修に取り組んでいただけます。弊社でご用意している保険の補償内容は以下の通りとなります。

・対人賠償:2億円(1事故当たり限度:5億円)

・治療費保障:50万円(1事故辺り限度:1,000万)

※弊社はグッド保険サービスと提携しております

初心者講習完備

サバイバルゲームが初めての方でも、プロのスタッフがエアガンの取り扱い、射撃方法などを指導させていただきます。

チームビルディング専門会社IKUSAが独自開発

香川県開催の防災運動会より

チームビルディングイベントを年間250回以上実施しているIKUSAが1年以上の開発期間を経て完成させた独自開発のカリキュラムとなっています。

このような形で、2020年1月1日より皆様のお役に立てるべくサービス提供を開始させていただきますので、ぜひご興味あるご担当者様は以下までお問い合わせ下さい。

[contact-form][contact-field label=”名前” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”メール” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”サイト” type=”url” /][contact-field label=”メッセージ” type=”textarea” /][/contact-form]

その他の研修サービス

IKUSAではサバ研以外にもおすすめの研修があります。

体験型合戦研修IKUSA

年間100件以上のアクティビティ研修を合戦コンサルティングがコーディネート。少数から1000人以上が同時参加できるアクティビティ研修として多くの企業に導入いただいています。老若男女国籍を問わない新しい研修として、内定者研修をはじめとした新人研修からPDCA研修、チームビルディングなどまで幅広くお手伝いしています。

体験型合戦研修IKUSAの資料ダウンロードはこちら

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部