updated: 2025

博覧会とは?似ている言葉との違いや万博の基礎知識を紹介

2025年4月13日から、大阪の夢洲で2025日本国際博覧会(大阪・関西万博)が始まりました。万博以外にも、日本では昔から大小さまざまな博覧会が開催されてきました。そもそも「博覧会」とはどのような催しを指すのか、疑問に感じたことはありませんか?

本記事では、まず博覧会とは何か、展覧会や展示会との違いにも触れつつ解説します。さらに、日本の博覧会の歴史、万博についての基礎知識、これまでに日本で開催された博覧会の事例、博覧会におすすめの会場を紹介します。

博覧会とは

博覧会とは、広辞苑によると「種々の産物を蒐集展示して公衆の観覧及び購買に供し、産業・文化の振興を期するために開催される会」とされています。とても簡単にいうと、「産業・文化の振興のために、さまざまなものを一般に公開する催し」と説明できるでしょう。

博覧会と聞くと、「万博」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。万博は、博覧会のなかでも国際的なものを指します。これに対して、国内的な博覧会は「地方博覧会」と呼ばれます。その他にも、テーマや地域などによって、博覧会にはさまざまな種類があります。

日本においては、1871年に開催された「京都博覧会」が、最初の博覧会であるといわれています。

展覧会と博覧会の違い

博覧会と似ている言葉に、「展覧会」があります。この2つの言葉の意味の違いを見ていきましょう。

漢字の「展」には「並べる」や「ひろげる」といった意味が、「覧」には「見る」という意味があります。展覧会とは、「美術品や芸術作品などを公開し、一般の人に見てもらう催し」のことです。美術館や博物館、ギャラリーなどで、期間限定のイベントとして開催されるケースが多いでしょう。開催期間は、数日~1週間程度が一般的です。

展覧会と博覧会では、まず展示するものが異なります。展覧会は、特定の芸術家やテーマに沿った作品・資料を展示します。これに対して博覧会は、さまざまな団体の幅広い物品を集めて展示するケースが多いです。展覧会は芸術作品が中心ですが、博覧会はこれに限りません。

また、開催の目的にも違いがあります。展覧会は、一般の人に美術や芸術、学問への理解を深めてもらうことや、特定の芸術家や作品の認知度アップ、作品の販売促進などを目的に開催されます。一方博覧会は、冒頭でもお伝えしたように、産業・文化の振興を目的としています。

展示会と博覧会の違い

もう1つ博覧会と似ている言葉に、「展示会」があります。

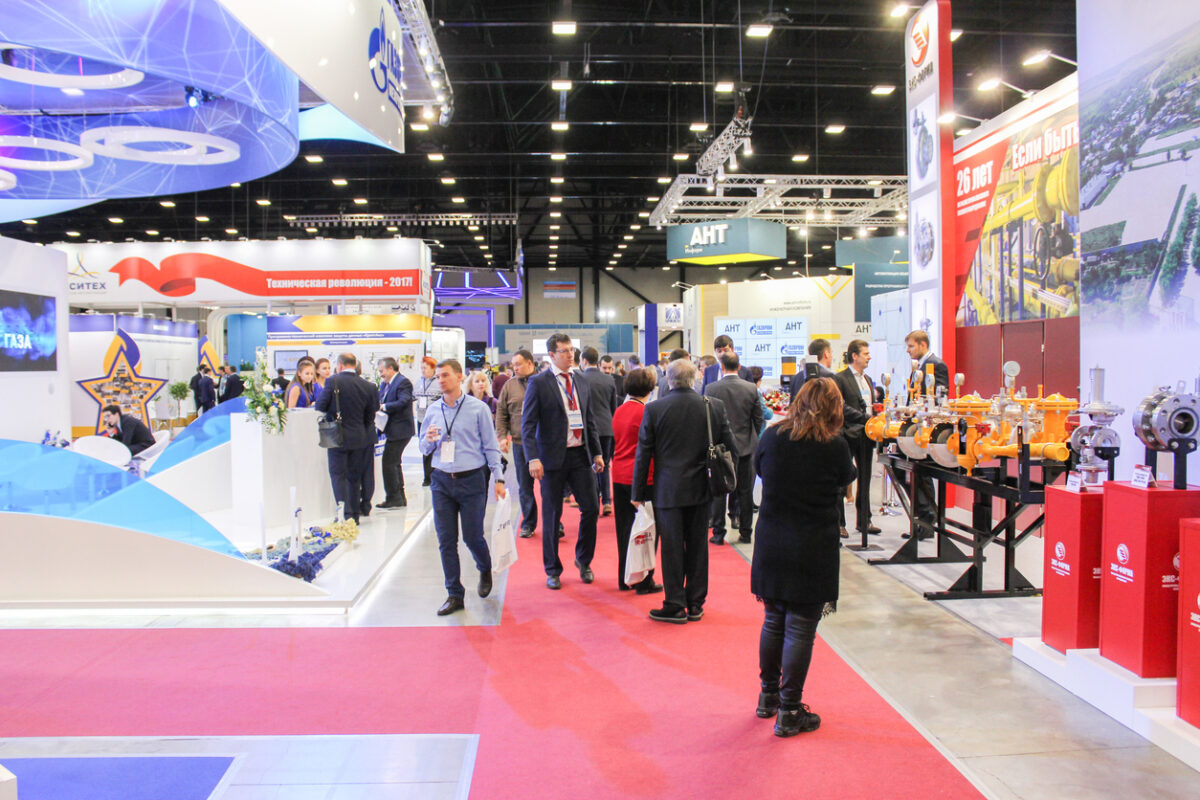

「展示」とは、商品や品物を並べて、一般の人に見てもらうことを意味します。展示会は、「さまざまなものを並べて一般の人に公開する催し」のなかでも、商業的な目的のものや、ビジネス系のイベントに対して使われることが多いです。たとえば、自社の製品・サービスの宣伝や、販売促進のために開かれるものは、一般的に展示会と呼ばれます。また、このようなイベントは「見本市」といわれることもあります。一社単独で開催するケースもありますが、大規模な会場に複数の企業が集まり、それぞれブースを設けて自社の製品・サービスを紹介するという形で開催されることもあります。展示会の開催日数は、博覧会や展覧会よりも短く、数日のみというケースが多いでしょう。

ただ、博覧会や展覧会も、展示会の一種と整理されることもあり、これらを厳密に区別するのは難しいといえます。

日本の博覧会の歴史

次に、日本の博覧会の歴史を簡単に振り返ってみます。

博覧会といえば、万博です。日本は、1867年のパリ万博ではじめて万博に参加します。この時は、幕府と薩摩藩、佐賀藩が参加という変則的な形でした。そしてその後、1873年のウィーン万博には、日本政府として正式に参加し、日本館を建設しました。

国内の博覧会であれば、江戸時代から「薬品会」「本総会」「物産会」と称して、博覧会のようなものが開催されていました。明治時代に入ると、近代化促進のために国内でも博覧会が数多く開催されるようになります。代表的なものが、内国勧業博覧会です。東京の上野公園で3回、京都で1回、大阪・天王寺で1回の計5回開催されました。

そして、1980年代ごろには地方博覧会(略して「地方博」)がブームになります。バブル崩壊とともにブームは落ち着きましたが、その後もさまざまな博覧会が各地で開催されています。

万博の基礎知識

ここからは、博覧会の一種である「万博」について詳しく解説していきます。

「万博」は、正式には「国際博覧会」、または「万国博覧会」といいます。1928年に締結された国際博覧会条約に基づき開催されるもので、開催のためにはBIEの承認が必要です。

※BIE……BIE(博覧会国際事務局)は、国際博覧会の監督のために設立された国際機関です。1982年の国際博覧会条約の成立を機に発足し、フランス・パリに本部を置いています。2024年6月時点で、184か国が加盟しています。

万博の種類

万博は、「登録博覧会」と「認定博覧会」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を簡単にまとめると、以下の通りです。

登録博覧会 | ・会場の規模に制限がない。 ・前回の登録博覧会から5年以上間隔を空けなければ開催できない。 ・開催期間は6週間以上6か月以内とする。 |

認定博覧会 | ・会場の規模、各参加国に割り当てられる面積が決まっている。 ・2つの登録博覧会の間に一度だけ開催できる。 ・開催期間は3週間以上3か月以内とする。 |

日本で2005年に開催された「愛・地球博」、2025年の「大阪・関西万博」は、登録博覧会です。

現在は会場の規模によって上記2種類に分けられますが、1996年以前は、テーマの範囲で「一般博覧会」と「特別博覧会」に分けられていました。1970年に開催された「大阪万博」は、一般博覧会でした。

開催国の決め方

万博の開催国は、BIE加盟国の投票で決まります。

立候補した国のいずれかが3分の2以上の票を獲得すればその国に決定しますが、3分の2に届かなかった場合は、最下位の国を除いて投票を繰り返します。

2025年の万博の開催国を決める投票は、2018年に行われました。立候補したのは、日本(大阪)とロシア(エカテリンブルグ)、アゼルバイジャン(バクー)の3か国。1回目の投票ではどの国も得票数が3分の2に届かず、最下位のアゼルバイジャンが脱落します。そして2回目の投票で、ロシアに約30票の差をつけ、日本が当選しました。

万博の目的

万博は、もともとは世界中の人とモノが出会うことや、産業や技術を発展させることを目的としたものでした。しかし現在は、「地球規模のさまざまな課題の解決に寄与すること」が求められるようになっています。

2025年の「大阪・関西万博」のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)」となっています。そして、目指すものとして「SDGs達成への貢献」と「Society5.0の実現」を挙げています。

公式サイト:EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

※SDGsとは……「Sustainable Development Goals」の略称で、日本語では「持続可能な開発目標」といいます。持続可能な社会を実現するための17の目標と169のターゲットで構成されており、目標達成期限を2030年としています。

※Society5.0とは……日本政府が目指している、未来社会の姿です。「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」と定義されています。

出典:Society 5.0 – 科学技術政策 – 内閣府ホームページ

過去に開催された博覧会の事例

これまでに日本では、どのような博覧会が開催されてきたのでしょうか。ここでは、博覧会の事例を「万博」と「地方博覧会」に分けて紹介します。

万博

これまで日本では、2025年の「大阪・関西万博」を除いて計5回、万博が開催されてきました。

- 大阪万博(1970年)

- 沖縄海洋博(1975年)

- つくば博(1985年)

- 花の博覧会(1990年)

- 愛・地球博(2005年)

それぞれがどのような万博だったのか、古いものから順番に振り返ってみましょう。

参考:2005年日本国際博覧会日本における万国博覧会|外務省

大阪万博

大阪万博は、1970年3月15日~9月13日の183日間、大阪府で開催された万博です。日本ではじめて開催された万博が、この大阪万博になります。シンボルゾーンに建設された「太陽の塔」は、今も大阪・吹田市のランドマークとなっています。

大阪万博の正式名称は「日本万国博覧会」、テーマは「人類の進歩と調和」でした。種類としては、先ほどお伝えしたとおり、一般博覧会に分類されます。

大阪万博には、77カ国、4つの国際機関が参加し、国際機構、政庁、州、都市、企業など合わせて116の展示館が設けられました(テーマ館を除く)。入場者数は6,422万人でした。

大阪万博会場の跡地は、現在は「万博記念公園」として整備され、多くの人が訪れる観光スポットとなっています。

沖縄海洋博

沖縄海洋博は、1975年7月20日~1976年1月18日の183日間、沖縄県で開催された万博です。正式名称は「沖縄国際海洋博覧会」、世界初の「海洋」をテーマとした特別博覧会でした。特別博覧会とは、このように特定の分野にテーマを絞った博覧会を指します。

日本からは政府、沖縄県、さらに民間からも海に関するテーマの施設8つが出展されました。また、アメリカやイタリアなど、海外からもパビリオンが出展され、それぞれの国の文化や歴史、科学技術などが紹介されました。入場者数は、349万人でした。

南北約4kmにわたる会場の跡地は、現在は「海洋博公園」となっています。

参考:海洋博公園の歴史 | 海洋博公園 Official Site

つくば博

つくば博は、1985年3月17日~9月16日の184日間、茨城県で開催された万博です。正式名称は「国際科学技術博覧会」、テーマは「人間・居住・環境と科学技術」で、「科学万博」とも呼ばれました。世界48カ国、37の国際機関が参加し、予想を大きく上回る2033万人もの人が訪れ、日本に科学ブームを巻き起こしました。

1970年の大阪万博で「太陽の塔」をデザインした岡本太郎氏の作品が、この万博でも展示されていたのをご存じでしょうか? 「未来を視る」という作品で、現在は万博記念公園駅東口に設置されています。

つくば博の会場の跡地は、現在は「科学万博記念公園」となっています。

参考:昭和に科学ブームを巻き起こした「つくば万博」の足あとを探して | 新つくば 茨城県つくばエクスプレス沿線移住情報公式ホームページ

花の博覧会

花の博覧会は、1990年4月1日~9月30日の183日間、大阪府で開催された万博です。正式名称は「国際花と緑の博覧会」で、「大阪園芸博」とも呼ばれていました。この万博は、「自然と人間との共生」をテーマとした特別博覧会です。入場者数は、2,312万人でした。

会場となったのは、1972年に開園した「鶴見緑地」です。博覧会終了後は「花博記念公園鶴見緑地」として整備され、季節ごとの美しい自然を楽しめる都市公園として親しまれています。

参考:花の万博の基礎知識 | 公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会

愛・地球博

愛・地球博は、2005年3月25日~9月25日の185日間、愛知県で開催された万博です。正式名称は「2005年日本国際博覧会」、テーマは「自然の叡智」で、121カ国と4つの国際機関が参加しました。入場者数は、2,204万9,544人でした。

愛・地球博の会場の跡地は、現在は「愛・地球博記念公園」(モリコロパーク)となっています。2024年3月にはジブリパークが開園したことでも話題となった場所です。

参考:ホームページ | EXPO 2005 AICHI,JAPAN

地方博覧会

国内では、これまでに規模・内容もさまざまな地方博覧会も多数開催されてきました。事例として、ここでは3つの博覧会を紹介します。

肥前さが幕末維新博覧会

「肥前さが幕末維新博覧会」は、2018年3月17日~2019年1月14日まで、佐賀県で開催されていた博覧会です。

2018年は明治維新から150年という節目であるということで、“佐賀の偉業や偉人を顕彰し、偉業を成し遂げた先人の「志」を今に活かし、未来につないでいく”ことを目的に開催されました。

博覧会は、1つの会場の中でいろいろなものを見て周るという形で開催されることが多いですが、「肥前さが幕末維新博覧会」は、市村記念体育館、県立博物館・美術館、佐賀城本丸歴史館など、県内のさまざまな場所が会場となりました。

16の博覧会関連施設およびイベントなどへの総来場者数は224万人。多くの人でにぎわった博覧会となりました。

恐竜エキスポふくい2000

「恐竜エキスポふくい2000」は、2000年7月20日~9月17日まで福井県勝山市で開催されていた、恐竜をテーマとする博覧会です。

福井県は、恐竜の化石資料が多く出土する土地として知られています。「恐竜エキスポふくい2000」は、恐竜をテーマとした博物館「福井恐竜博物館」の完成を記念して、博物館がある「かつやま恐竜の森」という都市公園で開催されたものです。

この博覧会では、恐竜や化石、生き物に関する展示や体験コーナーだけでなく、地域の活性化につなげるために、ふるさとの特産品などの展示・販売コーナーも設けられました。

開催期間が夏休みの時期だったこともあり、連日多くの子どもたちでにぎわいました。

京都文化博覧会

「京都文化博覧会」は、2007年11月3日に京都で開催されたイベントです。京都の大学生で構成された「BUNPAKU実行委員会」が主催し、京都市内にある複合商業施設内で開催されました。

日本の魅力を発信するためのイベントで、新選組に関するグッズの展示販売、日本舞踊や狂言、コスプレ、漫画など、現代にいたるまでの日本文化を幅広く紹介しました。

参考:日本文化が集結「京都文化博覧会」-伝統芸能からコスプレまで – 烏丸経済新聞

「IKUSA ARENA」は博覧会も実施可能なイベント会場

博覧会を開催できる会場を探しているなら、「IKUSA ARENA」も候補としてぜひご検討ください。

「IKUSA ARENA」は、2024年6月オープンした、最大700人まで収容できる大規模イベントスペースです。場所は東京都練馬区、東武東上線「東武練馬駅」南口から徒歩10分の位置にあります。池袋や新宿からのアクセスも良好です。

約700m2のメインフロアには、コンセントを30か所以上設置しています。また、吊り下げ式の大型スクリーン、最新の音響・照明設備も完備。迫力の映像・演出で、展示物の魅力を伝えることができます。

博覧会だけでなく、展覧会や展示会ももちろん実施可能です。

まとめ

博覧会とは、産業・文化の振興を目的に、さまざまな品物や作品を並べて一般に広く公開する催しのことをいいます。万博以外にも、日本では各地で規模・内容もさまざまな博覧会が開催されており、それらは「地方博覧会」と呼ばれています。開催することで、地域の活性化にもつながるでしょう。

東京都内で博覧会や展覧会、展示会の会場をお探しなら、「IKUSA ARENA」がおすすめです。運営する株式会社IKUSAは、イベントの企画や運営のサポートも行っています。レイアウトや演出などもご提案いたしますので、お気軽にお問合せください。

“普通の企画”では物足りない、そんなイベントに。 IKUSAでは、チャンバラ合戦や謎解き、ワークショップ型アクティビティなど、企画映え・体験価値の高いコンテンツを100種類以上ご用意。コンセプトや会場に合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。 「体験要素を入れたい」「参加者の記憶に残る演出がほしい」といったご相談も歓迎です。

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部