updated: 2026

研修ワーク34選!導入するメリットや注意点も解説

目次

研修で実際に手や体を動かして体験的に学習する「ワーク」は社員のスキル向上につながりやすく、「実践的なスキルを身につけやすい」「コミュニケーション活性化になりやすい」「覚えやすい・定着しやすい」といったメリットから、多くの企業で選ばれています。

しかし一口に「ワーク」といっても種類が豊富で、内容もさまざまです。研修の目的に合わせてワークを選ばないと、時間やコストの無駄が生じるリスクがあり、注意が必要です。

本記事では、ワークの概要や取り入れるメリット、注意点、種類、主な内容について解説し、さらに研修に効果的なおすすめワークを紹介します。

参加者が主体的に学び、定着する体験型研修「あそぶ社員研修」。

階層やお悩みに合わせてカスタマイズしたご提案が可能です。

⇒「何ができるの?」が一目でわかる資料を見てみる

⇒検討段階でOK!まず相談してみる

研修に有効なワークとは

研修というと講義やセミナーを受ける座学型のものもあります。座学は知識を「知る・わかる」状態にすることが目的なので、参加者にとっては聞き流したり、間違った受け取り方をしたり、聞いてもすぐ忘れてしまう、ということが起きがちです。

知識を得たうえで、その内容を「やる・できるようになる」という状態にするためには、実践するしかありません。研修の場で、他の参加者と交流をし、実際に手や体を動かして体験的に学ぶことがワークの目的です。

また、座学は堅苦しい雰囲気になりやすく、退屈だと感じる参加者が多い一方、ワークを取り入れれば楽しさが増し、興味をもって取り組むこともできます。この点からも、研修にワークを取り入れる企業が増えています。

研修にワークを取り入れるメリット

ワークを取り入れることのメリットは、こちらの3点です。

実践的なスキルが身につく

研修におけるワークは、座学とは異なり「行動」を伴う点が魅力です。座学は知識のインプットである一方、ワークは知識を実践してみること、つまりアウトプットであるといえます。そのため、ワークを取り入れた方が学習定着率が高くなり、研修効果が上がりやすいでしょう。

楽しく、主体的に学べる

参加者自身が手や体、頭を動かして体験するワークは、座学よりも楽しく興味をもって取り組みやすいものです。一人ひとりが体験することによって全員が主体的・能動的に学ぶことができ、楽しみながらスキルを身に付けられます。

参加者同士のコミュニケーションを図りやすい

ワークの中には、チームやグループで取り組むものも多く、他の参加者と協力する場面もあります。自然と参加者同士が交流するきっかけになり、社員としての連帯感やチームワークを向上することができます。

ワークを取り入れる際の注意点

研修にワークを取り入れる際の注意点もチェックしておきましょう。

まず、ワークを取り入れる研修には、参加者によるアウトプットの時間が必要です。そのため、座学型の研修よりも時間がかかる場合がありますが、参加者の満足度や理解度、スキルアップ向上には、この時間がとても大事です。ワークを行う際は余裕をもった時間設定を心掛けるようにしましょう。

また、業務内容と違うワークでも有効なものはたくさんありますが、社員のスキル向上につながらないと時間もコストも無駄になってしまいます。企業として社員に何を学んで欲しいのか、目的に合わせたものを選ぶ必要があります。

研修におけるワークの種類

研修に適したワークにはどのような種類があるのでしょうか。ここからは、研修で実践しやすいワークについて解説します。進め方やメリットなどについてチェックしていきましょう。

ロールプレイング型

研修におけるワークの種類として、まず挙げられるのが「ロールプレイング」です。実際の現場を想定した顧客対応などを実践的に学ぶ内容で、接客業や営業といった業種の研修で取り入れられています。

ロールプレイングは、社員役と顧客役になって実際の現場での立ち回りのほか、クレームや緊急事態といった各種トラブルを想定した対応を訓練します。「イレギュラーな事態にも迅速に対応できる人材を育てたい」というときに有効なワークです。

プレゼン型

プレゼン型のワークでは、グループで1つのテーマをディスカッションし、最終的な結論を参加者全員の前で発表します。ディスカッションを通して論理的思考や情報整理能力、コミュニケーションスキルを磨きます。

このワークの最大の特徴は、複数人の前でプレゼン体験ができること。プレゼン経験が少ないと、いざという時に緊張して上手く話せないこともあります。研修なら気軽に挑戦でき、他の参加者のプレゼンを聞くことからも学びが得られます。

作業型

作業型のワークでは、個人もしくはグループごとに1つのテーマに関する作業を行います。全員で1つの合意(コンセンサス)を形成するワークなどが該当します。

作業型のワークは思考力向上につながります。「描く」「伝える」「考える」などのアウトプットの要素が大きく、論理的思考力や分析力、発想力の訓練ができるでしょう。また、複数人で同じテーマの作業を行えば、他の参加者の新たな価値観に触れる機会にもなり、貴重な学びとなります。新入社員研修の場ではもちろんのこと、中堅社員や管理職、中途採用など幅広い階層の研修におすすめできます。

ゲーム型

レクリエーション感覚で楽しめるワークがゲーム型です。ゲームの内容は研修によって異なり、アイスブレイクのように手軽なワークからスキル向上を目的とした本格的ゲームまであります。「楽しそう」というプラスのイメージが強いので、参加者の意欲向上も期待できるでしょう。

またゲーム型はチーム戦が多く、参加者同士のコミュニケーションやチームワークが必須です。ビジネスにおける基本的な「助け合い」「得意分野を生かし合う」といったプロセスを体験できるので、必然的にチームビルディングが期待できます。

【ロールプレイング型】研修におすすめのワーク2選

ここからは企業研修におすすめのワーク34選を紹介します。それぞれの特徴や魅力、目的にも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

電話応対ロールプレイ

電話応対ロールプレイは、電話営業やコールセンターなど、電話での対応がメインとなる業種でよく活用されるワークです。

具体的なワーク内容は、「顧客役」と「電話対応役」など現場に登場する人物を演じて、実際の現場のようにやりとりするのが一般的です。台本やマニュアルを用意しておき、通常の対応からクレーム対応、緊急事態対応などのケースを想定して訓練すると良いでしょう。また、顧客役と電話対応役の間にパーテーションを設けるなどして互いの顔が見えない状態にすると、現実に近い環境となるので、より実践に近い研修ができます。

最近では、ビデオ会議ツールなどを活用してオンラインで行う場合もあります。

【やり方】

- 「顧客役」と「電話対応役」に分かれ、顔が見えない位置でスタンバイする。

- 通常業務のやり取りを円滑にできるよう訓練する。

- クレームやトラブル対応など特殊ケースを想定した訓練もする。

ヒアリングチャレンジ

営業職にぜひ取り入れてほしいワークが「ヒアリングチャレンジ」です。接客に関わる職業を書いたカードをひき、その立場を模擬的に演じながら顧客のニーズを引き出す体験をします。

例えば「車の販売員」という設定で、顧客の発言をもとにニーズを考えたり質問をしたりして、「本当に顧客が求めている車」を導きだしていきます。「なにが欲しいのか」だけでなく、「なぜそれを求めているのか」という顧客の本質的な要望を引き出す訓練になります。営業職にとって必要なヒアリング能力を育成することができます。

【やり方】

- 接客に関わる職業をカードに書いておく。

- カードを引き、その職業の営業スタッフとして顧客のニーズを聞き出す。

- お互いの営業トークの様子を聞き合い、フィードバックをする。

【プレゼン型】研修におすすめのワーク2選

プレゼンテーション大会

プレゼンテーション大会は、特定のテーマに沿ったプレゼンで競うワークです。「学生時代にがんばったこと」「もしも宝くじで10億円が当たったら」などのテーマで一人ずつ発表し、印象的なプレゼンをした参加者に投票し、最多得票の参加者が優勝という流れで進めるのが基本です。

プレゼンの内容は主催者側が自由に設定しましょう。たとえば「売ることが難しいアイテム」がどうしたら売れるかをプレゼンしたり、レジュメ作成も課題にしたりと、条件を課すとさらに面白くなります。情報整理能力やプレゼン力を養うことができるだけでなく、プレゼンの経験を積むという点でも有効でしょう。

【やり方】

- 事前にプレゼンの内容を告知しておく。

- 当日までに参加者はプレゼン資料を用意し、発表の練習をする。

- 当日、プレゼン発表会を催し、お互いに良かったプレゼンに投票する。

イベント企画プレゼン大会

グループワークとして、イベント企画をお題としてグループ内のディスカッション、意思決定、戦略決め、プレゼン資料作り、そして実際のプレゼンまでの一連の流れを行うワークです。

意見を出し合ってグループでの結論を出す過程や、説得力のあるプレゼンを作り上げるまでを協力して行います。基礎的な企画力を学べるだけでなく、チームビルディングや発想力、理論的思考力なども養えます。

【やり方】

- 参加者は数人ずつのグループとなり、プレゼンのお題を発表する。

- グループ内でディスカッションをし、プレゼンの内容や発表の段取りを決める。

- 実際にプレゼンを行い、プレゼンとして完成度が高かったグループが勝利。

【ワーク型】研修におすすめのワーク11選

合意形成研修コンセンサスゲーム

株式会社IKUSAが提供する合意形成研修コンセンサスゲームは、お題に対してディスカッションを行い、コンセンサス(意見の一致:合意形成)を図るゲームです。

「無人島に持っていくべきもの」がお題であれば、いくつかの選択肢のなかから、必要なものの優先順位を決めます。個人としての意見を出し合い、全員で話し合ってチームとしての結論を出すことでより正解に近づく可能性が高くなります。ゲーム体験を通じて、議論をして合意を形成することの大切さを学べます。

オンラインでも開催ができる点でもおすすめです。

コンセンサスゲームとは?メリット、実施内容、具体例8選

コンセンサスゲームは、合意形成・アサーティブコミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

⇒合意形成・アサーティブコミュニケーション研修の資料を無料で受け取る

マーダーミステリー研修

マーダーミステリー研修は、IKUSAが提供する研修向けの体験型推理ゲームです。

物語に沿って登場人物になりきり、物語の中で役割を演じながら目的の達成や、真実を見つけ出すことを目指します。 自分の意見を述べたり、駆け引きをしながら、社会人としての基礎力や交渉力を養います。

財務の虎

「財務の虎」は、企業における経理の面に特化したワークの1つです。会社内のお金の動きに着目したゲームになっており、「どのように自分に給料が支払われるのか」といった基本的な知識が得られるので、新人研修や内定者研修として、また財務に携わる事務や経理などの研修として有効なワークでしょう。

オンラインでも実施できるので、リモートワークが中心の企業にもおすすめです。

バーンガ

バーンガは、現代の企業が抱えやすい問題や多様な価値観に注目した異文化コミュニケーション体験ワークです。まず複数のグループに分かれ、それぞれトランプのページワンというゲームで楽しみながら進行します。参加者にはどのテーブルも同じルールであると説明しますが、実際はテーブルごとにルールが違うのです。

例えば、あるテーブルでは「違う数字でもカードが出せる」といったルールがあるのに、移動した先のテーブルでは「違う数字ではカードは出せない」といった矛盾するルールが設けられており、メンバーが入れ替わるとルールの違いがわかり、誰しもが戸惑う状況になるのです。

ルールや前提が通用しない時、どんな気持ちになり、どんな対応をすべきか。それを学ぶのがバーンガです。

【やり方】

- ルールを課す「親」と、4~6名のグループに分かれ、ページワンを一度やってみる。

- 2度めからは親が各グループに異なるルールを課すが、そのことについて話してはならず、互いにルールが異なることは知らない。

- 上位1名は番号が1つ上のグループに、下位1位は番号が1つ下のグループに移動し、再度ページワンを無言のまま行う。

- ページワンは3回以上は行い、その後フィードバックする。

ペーパータワーforビジネス

ペーパータワーforビジネスは、紙さえあればいつでも実施できるワークです。A4サイズの紙を複枚準備し、その紙だけを使って高く積み上げ、「高さ」「使用枚数(少ないほど有利)」を競います。

このワークでは紙の高さは「売上」を、使用した紙の枚数は「原価」を意味しており、少ない紙で高く積み上げるほど得点が伸びます。つまり、このワークでは「企業経営」やビジネスの基本である「利益」、「原価」をイメージすることにつながるのです。新入社員研修などで積極的に取り入れられています。

【やり方】

- 参加者は数人のグループにわかれ、それぞれに紙を配布する。

- できるだけ高く積む方法を話し合い、高いタワーを作る。

- 少ない紙で高く詰めたグループが勝利。

モンスタービルディング

モンスタービルディングは、ブロックを使って紙に描かれたモンスターを作っていくゲームです。参加者それぞれにはモンスターの一部の情報が描かれていますが、その情報を口頭のみで共有して、モンスターを完成させます。

このゲームではチームの全員が発言することが求められているので、全員が積極的に発言する必要があります。立場が違えば見る情報が違うということを身をもって体験でき、情報整理能力の育成にも役立ちます。

【やり方】

- 4~5人のチームに分かれ、それぞれにブロックと、そのブロックで作られたモンスターの紙を人数分に分割し、1人に1枚ずつ配る。

- モンスターの部分的な情報を口頭のみでメンバーに共有し、モンスターの形を導き出す。

ビズストームは、マーケティングの業界や職種におすすめの研修ワークです。商品を製造するにあたりどれくらいのコストをかけるのか、どこの市場に絞って展開すべきかなどを考えます。

学べる内容はマーケティングの基本ですが、ルールは意外にも本格的。チーム同士は競合会社、さらに「大企業」という脅威となる存在もいる設定で、駆け引きばかりしていると大企業に顧客を取られるという仕組みになっています。実際の市場と近い設定なので、経営センスを鍛えるのにおすすめです。

参考:BIZSTORM~経営センスを鍛えるビジネスゲーム研修、ビズストーム~

ムビケーション

ムビケーションはストーリー仕立てで楽しめるワークです。自分が主人公となり、映像ダイジェストを見ながら、難題をクリアしていきます。

ゲームを通して、社会人の基礎である「報告・連絡・相談の大切さ」「報告書の書き方」「チームでの動き」「目標設定」などを学べるのが特徴です。映像コンテンツがメインの研修ワークですので、現地に集合する必要はありません。参加者は各自自宅から研修を受講できます。

参考:ムビケーションスタイル | 究極のビジネスシミュレーション研修【マイナビ研修サービス】

KAPLA®

「KAPLA®」は子どものおもちゃとして知られる長方形の形状のアイテム。このKAPLA®を活用した研修ワークが存在します。特定のテーマを設定し、参加者がテーマに合わせて自由に組み立てていくというワークで、創意工夫やアイデア、ひらめき、表現力などさまざまな能力が問われます。

あらかじめ参加者にKAPLA®を配布しておけば、オンライン上でも実施可能に。お互いにカメラを通してKAPLA®の作品を見せ合えば、新型コロナウイルスの感染リスクを心配することなく、研修を実施できるでしょう。

参考:カプラジャパン公式ホームページ/IPS presents 魔法の板「KAPLA」

ワークスタイルトランプ

「ワークスタイルトランプ」は、働き方に関する言葉が描かれていて、自分に合うと感じたカードをチョイスしていき、理想の働き方や価値観について共有するワークです。ハートはライフスタイル重視型、スペードはベンチャー志向といった具合に、多様な価値観がかかれていて、数字が小さいほど特徴が顕著になります。働き方や価値観などが多様化した現代にマッチしたワークなので、現代の企業こそ積極的に導入すべきでしょう。

チョイスしたカードは参加者同士で共有OK。新入社員×在籍社員で実施すれば、在籍社員が新入社員の傾向を把握することにもつながるでしょう。自分の価値観と他者の価値観の違いに触れ、他者理解を深めるきっかけになります。

【やり方】

- ワークスタイルトランプを2~3組用意する。

- 参加者は4~6人のグループに分かれる。

- 一人ずつ順に、全52枚のカードから自分の気持ちに合った10枚を選び、並べて写真に撮る。

- お互いに、どうしてそのカードを選んだのか、価値観について話し合う。

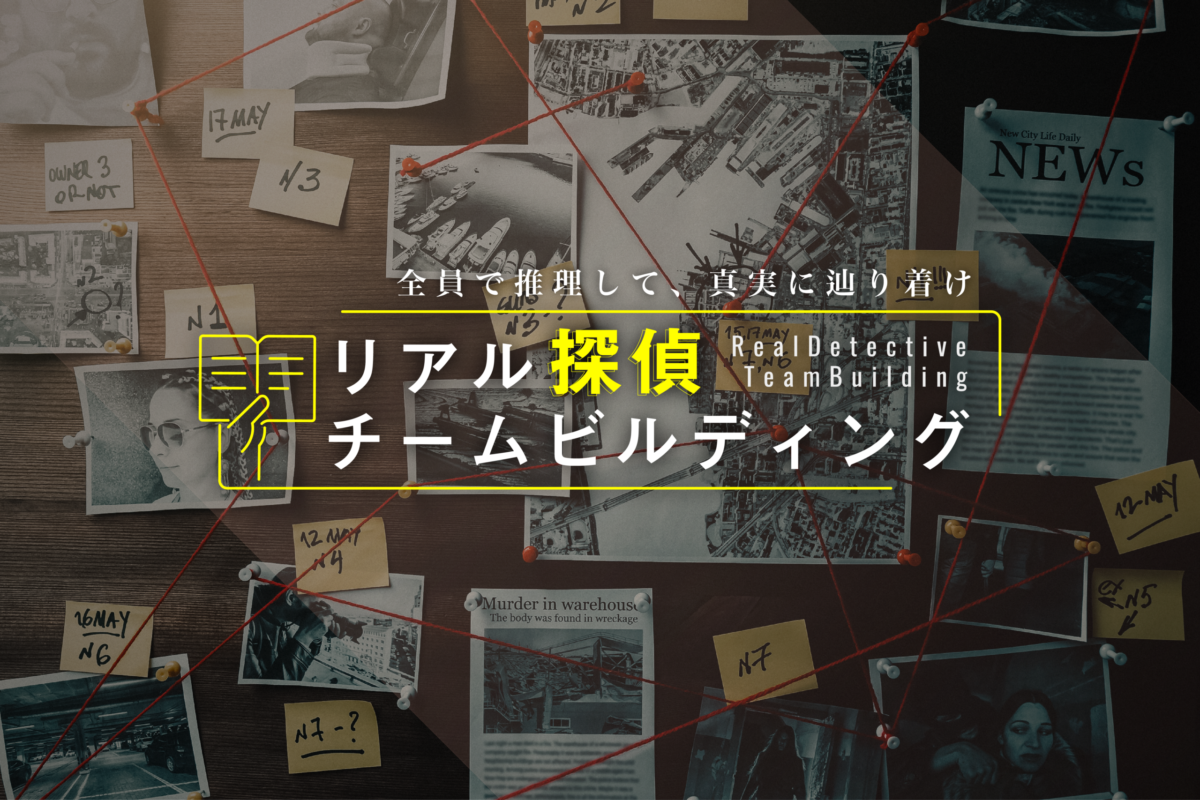

リアル探偵チームビルディング

リアル探偵チームビルディングは、協力や教え合いを促進し、それを通して学びを得るジグソー法を基にした、アクティブラーニング型チームビルディング研修です。

ジグソー法とは、アメリカの社会心理学者が提唱した、人種間の壁を取り除くために開発された手法です。参加者は①大グループとその中の②小グループに所属し、②にはそれぞれ別の情報が与えられます。参加者は②で個別に話し合った内容を①に適切に情報を提供し、お互いに教え合いながら推理を進めます。謎解きゲームを進めながら理論的思考や情報整理能力を養うことができます。

また、ストーリー性があるので参加した人が楽しく学ぶことができ、自然とチームビルディングできる研修をお探しの方におすすめです。

【ゲーム型】研修におすすめのワーク13選

謎解き脱出ゲーム

「謎解き脱出ゲーム」は、ゲーム内に次々と出てくる謎を協力して解きながら楽しむ脱出ゲームです。日本全国どこでも、狭い場所でも実施できるのが特徴です。会場費を抑えて謎解きを行いたい場合、自社の会議室での実施も可能です。

このワークのポイントは、企業研修専用に設計された謎解きゲームであること。チームで協力しなければ解けない謎があり、自然とコミュニケーションが活性化します。また、企業向けのオリジナル謎をカスタマイズすることができ、新人研修としてもおすすめです。

カイジ×チームビルディング ~悪魔的社内研修を生き延びろ!~

⼈気漫画・アニメシリーズ『賭博黙⽰録カイジ』の世界に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。

常に極限の状態に置かれる『カイジ』のスリリングな緊張感の中で、心理戦や戦略立ての過程でチーム内の活発なコミュニケーションや信頼関係の構築を促進します。『カイジ』が好きな方はもちろん、そのストーリーを知らない方も楽しめる内容となっています。

実施ゲームは以下の通りです。詳細はリンクよりご確認ください。

- 限定じゃんけん

- 地下労働

- 鉄骨渡り

- スリー・ポーカー

- Eカード

マナーファイト

「マナーファイト」は、対戦型で進めていくビジネスマナーゲームです。新入社員研修でのワークとして取り入れられることが多く、対戦形式でビジネスマナーを学んでいきます。

チームごとにわかれて「あえて間違ったビジネスマナー」の動画を撮影。動画を相手に見せて間違えている部分を見つけ出してもらうというルールです。間違いを正しく見つけ出せたチームが勝利となります。

【やり方】

- 4~5人ずつのチームに分かれる。

- どんなマナーを撮影するかを話し合い、役割分担をしてそのシーンを再現し、撮影する。

- 互いに動画を発表しあい、マナーを正しく見つけ出せたチームが勝利。

マシュマロチャレンジ

社会人の基本スキルである「PDCAサイクルを円滑にまわすこと」を目的としたゲームが「マシュマロチャレンジ」です。ワークの内容は、マシュマロと乾燥パスタをとにかく高く組み立てていくというシンプルなもの。最終的には、高く組み立てられたチームが勝ちです。

最初はなかなかうまくいかないため、何度もやり直しをする必要があります。「うまくいかなかった原因」を追究し「解決策」を模索。次にチャレンジする計画を立てて、再度組み立ててみる……という具合でPDCAをまわす練習をします。

マシュマロチャレンジの実践動画はこちら!

チャンバラ合戦

「チャンバラ合戦」は、スポンジ状の刀を使用してチャンバラのように合戦するワークです。大人数でも対応でき、企業研修のほか数百人規模の地域イベントなどでも導入されています。

一見すると楽しいレクリエーションに感じますが、チーム戦で行うため、合戦前に戦略を練ったり、臨機応変に計画を変更をし、個々が主体的に考えて役割を全うしなければ勝てません。ビジネスに必要なPDCAの体験や役割分担、協力することの大切さを学ぶことができ、チームワークの向上も期待できるでしょう。

サバ研

サバ研は、サバイバルゲームがベースのチームビルディング系ワークです。「意思決定」「リーダーシップ」「組織成長」「判断」「臨機応な対応力」「チームワーク」など、ビジネスに必要なあらゆる要素を網羅したゲームであるうえに、実際のサバイバルゲーム同様に戦いを楽しむこともできます。

サバ研で使用する銃は、本格的なエアガンのほか、当たっても痛くないレーザー銃も使用できます。安全に楽しめるような配慮も徹底されていますので、サバイバルゲーム未経験の参加者も安心して楽しめるでしょう。

ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。1チームが1つの企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。

利益は労働力や資本を使って上げることができますが、闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには社会や環境など、様々なことを考える必要があります。 SDGsにおける企業の役割や、戦略の立て方や交渉の仕方など、ビジネスにおいて大切なことを楽しみながら身につけることができます。

SDGs カードゲーム「2030SDGs」

カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。

SDGsというと内容をわかったつもりになっている人は多いものですが、このゲームでは「SDGsの本質」について体感的に学ぶことができます。例えば、「交通インフラを整える」というプロジェクトは、人間の生活や経済にとってはプラスですが、環境にとっては破壊であり、マイナスです。資金や時間といった制約があるなかで、現代の価値観を満たすためにどうしたらいいか、参加者が主体的に考える必要があります。

ゲームを通して、論理的思考力を養いながら、SDGsへの考えを深めることができます。

SDGs マッピング

SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。

IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsについて考えることができるゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンライン「SDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施することがおすすめです。ゲームでの体験を自社の活動に結びつけ、SDGsを「自分ごと」として深い学びに落とし込むことができます。

ゲームではありませんが、堅苦しくならずに学び効果の高い研修を行うことができます。

リーダーシップ研修「グレートチーム」

「グレートチーム」は、IKUSAがリーダーシップ研修のために作成したビジネスゲームです。

参加者は、リーダーとして「プロジェクト」をメンバーにアサインしたり、さまざまな状況に決断を下す「リーダーズチョイス」を行ったりして、高い売上を目指します。

楽しみながら自然とリーダーシップやマネジメント能力を身につけることができます。また、アクティビティ前後にリーダーシップに関する講義を受けていただくため、学んだことが定着しやすいことも特徴です。

ワードウルフ

ワードウルフは、全員に共通したお題を出される中で、ヒントを出し合いながら一人だけ異なるお題を渡された人を探し出すゲームです。

心理戦ゲームとして人気があり、洞察力や推察力、戦略が必要になるので、シンプルながら盛り上がります。少人数かつ短時間で取り組みやすいのが特徴です。

【やり方】

- 5~6人でグループになる。

- お題を書いたカードを用意する。1枚だけ異なるお題にしておく。

- 1人1枚を取り、異なるお題をひいた参加者を会話から導き出す。

NASAゲーム

NASAゲームとは、グループワークを通じてメンバー同士でコミュニケーションを取りながら、コンセンサス(合意形成)を学んでいくゲームです。

NASAゲームは、月面に着陸しようとしている宇宙飛行士が予期せぬトラブルに見舞われ、母船から約200マイルも離れた場所に不時着するという設定からスタートします。乗っていた宇宙船は着陸の衝撃で故障し使えませんが、15個のアイテムが無傷で残った状態です。ロープやマッチといった15のアイテムを、この危機を脱するのに重要度が高いと判断できる順番に順位付けしていくというゲームです。 NASAの公式解答も公開されており、答え合わせをして点数で競います。

論理的思考力とともに、意見が違うメンバーともしっかり議論をする必要があり、問題解決力も養うことができます。

【やり方】

- 5~6人でグループになる。

- 15アイテムをリストを見ながら、優先順位とその理由を考えて各自意見を発表し、グループで議論をして結論を出す。

- NASAの公式解答を見ながら答え合わせをする。

ドミノチャレンジ

ドミノチャレンジは、文字通りドミノ倒しで勝負するゲームです。チームそれぞれドミノを一定時間内で並べ、一斉に倒し始めて最後までドミノが続いたチームが勝利です。

多くドミノを正確に並べるのは慎重さと迅速さが必要ですが、チームでバラバラに並べても効果的ではありません。まず戦略を練り、役割分担をして取り組む必要があります。また、会社にあるものを何でも使っていい、というルールを追加すると、ひらめき力も大切になります。チームビルディングをしながら、連帯感や発想力を養うことができます。

【やり方】

- ドミノをチーム数分用意しておく。

- チームごとにドミノを並べる場所を用意し、それぞれ一定時間内でドミノを並べる。

- 一斉にドミノを倒し始め、一番長く倒れ続けたドミノのチームが勝利。

【オンライン】研修におすすめのワーク4選

ある惑星からのSOS

「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者は「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられ、 謎を解いて情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出します。

謎解きを進めるなかで知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができ、さらに謎解きには協力が不可欠であるため、チームビルディング効果のあるゲームです。

リモ謎

「リモ謎」はIKUSAが提供する、オンライン環境での謎解き脱出ゲームです。

ストーリーが違う3つのプランがあり、もっともベーシックな「閉ざされた電脳都市からの脱出」プランの舞台は、リアルとデジタルの境がなくなった近未来。電脳世界で過ごしている最中にトラブルが発生し、早急にリアルの世界へと戻らなければならなくなった……というストーリーです。本格的で没入感があり、1時間という制限時間の中でさまざまな謎を解き明かし、無事にリアルな世界へと脱出できれば成功です。

参加者同士はオンラインでコミュニケーションを取りながら、協力して謎を解き明かしていきます。論理的思考力や情報整理、チームワークを養うことができます。謎解き初心者でも積極的に活躍できる工夫を凝らしてありますので、参加者全員で楽しめるコンテンツといえます。新人研修や内定者研修など、参加者の交流を深めたいときにおすすめです。

リモ謎の開催事例はこちらをご覧ください。

【開催後インタビュー】「リモ謎」コクヨマーケティング様

リモ謎は、コミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

おうち防災運動会

「おうち防災運動会」は、フルリモートで楽しめる運動会。主な種目は、VTRを活用した「間違い探し」や、自宅内から探し出す「借り物競争」など、オンラインならではのものばかり。オンラインでありながら運動会らしい競技を楽しむことができ、防災の知識を身につけることができます。

チームで協力する必要があるので自然とチームビルディングができ、コミュニケーションを深めつつ、ゲーム感覚で防災の意識を高められます。

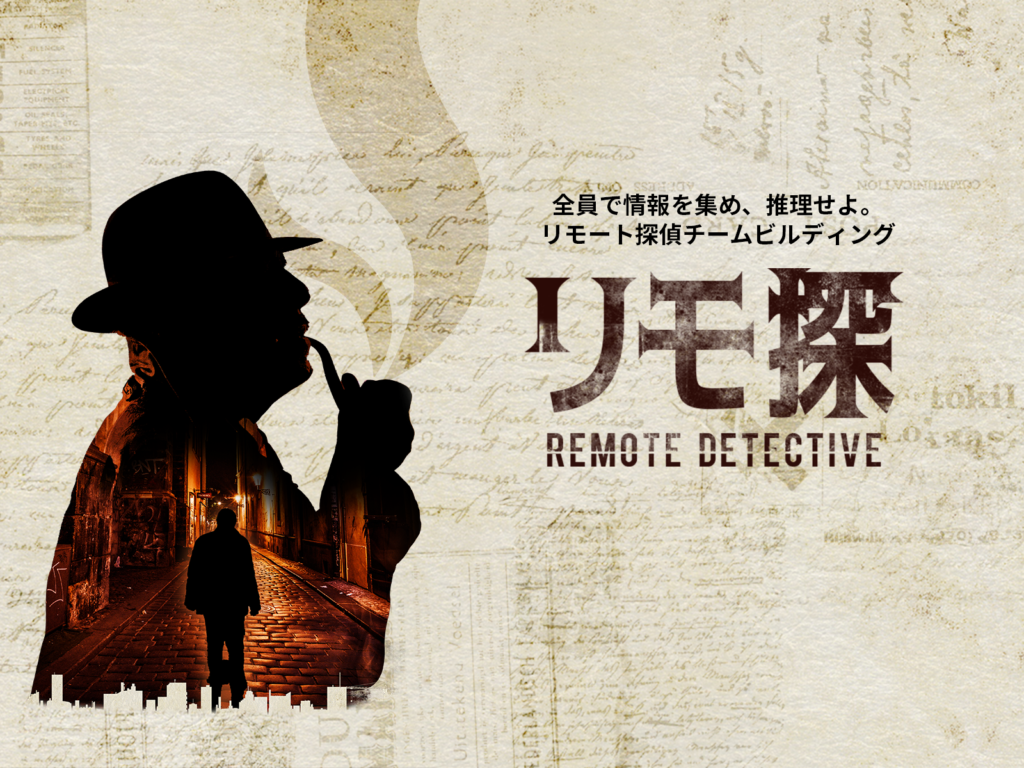

リモ探

株式会社IKUSAが提供するリモ探はオンラインで行う研修向け推理ゲームです。それぞれが与えられた情報を整理・共有し、全員で協力して推理を進めて真実を導き出す内容で、没入感のあるストーリーで楽しむことができます。

自分が得た情報をチームメンバーに伝えなくてはならないため、全員が発言する機会ができ、コミュニケーションの活性化、チームビルディング効果が期待できます。社会人として必要な連絡・相談のスキルや議論して結論を出すプロセスを学ぶことができるので、新人研修におすすめです。

リモ探は、ロジカルシンキングの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。

ワークを上手く取り入れて効果的な研修を

効果を求めるあまり堅苦しく単調な研修ばかりを行っていては、参加者にとっては意欲が湧きにくく、かえって学習内容が定着せず、効果が上がりません。参加者が主体的に学べるワークを上手に活用して、実りある研修を実現しましょう。今回紹介した25選は手軽なものから本格的なものまであるので、参加者の属性や研修の目的に合わせて選ぶとよいでしょう。

この記事を書いたIKUSAは、階層別にカスタマイズできる体験型研修プログラムをご提案しています。

検討時期が先でも、お気兼ねなくご相談ください。

⇒どんなことができるか資料を見てみる

⇒まず相談してみる

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部