updated: 2025

体験型研修とは?メリット、企画例16選

企業の研修といえば、以前は座学で講義を聞く形式が主流でした。しかし、参加者がせっかくの講義内容を聞き流してしまったり、実際に現場では活かせなかったりと研修の効果が上がらない場合も多く、企業にとって大きな課題の1つでした。

その課題に対応すべく、近年では参加者体験型研修を導入する企業が増えています。体験型研修は参加者にとって楽しいだけでなく、その学習効果の高さや、チームビルディング効果においても注目を集めています。

本記事では、体験型研修とは何か、体験型研修を導入するメリット、おすすめの体験型研修16選を紹介します。

受け身では終わらせない、行動につながる研修へ。

Z世代の関心を引き出す、テーマごとのゲーム型研修プログラムをまとめた資料をご用意しています。

初めてのご相談でも安心。研修プランナーが最適なプログラムをご提案します。

体験型研修とは

体験型研修は、受動的に講義を聞く座学の研修とは違い、参加者が能動的・主体的に体や頭を動かしてスキルや知識を学ぶ研修を指します。

座学の研修が不必要かというとそうではなく、まず基礎知識を学ぶ時や、深く掘り下げて専門的に教養を身に付ける時には、やはり座学は必要です。

ですが、講義を聞いただけでは翌日には忘れてしまったり、実際の現場でどう活かすのかがイメージしにくかったり、座学でも想定していない不測の事態が起こることもあり、座学だけでは対応できない現場のスキルが必要になります。その点、体験型研修では参加者との関わりの中で実践することで学べて、学びを現場でも活かしやすいといえます。つまり、座学と体験型研修をバランス良く取り入れることが大切なのです。

体験型研修を導入するメリット

体験型研修には、次の4点のメリットがあると言われています。

その場で実践できて理解度が高まる

座学での学びは「知る・わかる」という知識のインプットであるため、聞き流してしまうことも多いでしょう。知識を得たもののいざという時に忘れていた、または頭でわかっていても実際に行動に移せない、という事態に陥りがちです。

その点、体験型研修は「やる・できるようになる」という実践、いわばアウトプット。知識を得たうえで実際に体や頭を動かして体験することで、自分の経験値として蓄積することができます。座学だけでは得られない学びが得られるでしょう。

即座にフィードバックができる

座学と体験型研修では講師との関わり合いに違いがあります。座学は講師から知識を一方向に伝達するものであるため、参加者個人に向けてフィードバックをする、ということはほぼありません。

一方で、体験型研修では研修の目的が「やる・できるようになる」ことであるため、個人やチーム単位でその都度フィードバックを受け、改善をしていく必要があります。一人ひとりが実践をしてみて、課題を見つけ、改善する、というプロセスを体験できるので、より身に付きやすいのです。仕事の現場でなく、研修の場で間違いを修正することができるのもメリットと言えるでしょう。

学習定着率が高まる

「ラーニング・ピラミッド」という教育の理論モデルによると、「講義を聞く」「ケーススタディを学ぶ」といった座学研修による学習定着率は5~10%ですが、体験することで得られる学習定着率は75%とされており、学習効果に約10倍の差があるといわれています。

体験型研修で実践し、フィードバックによって改善した経験はより身に付きやすく、その後もしっかりと活用することができます。

参加者同士の交流が促進される

体験型研修では、チームやグループで取り組むゲームや課題が多いため、参加者同士の協力が不可欠です。普段はあまり交流のない人とも関係を築く必要があり、自然とチームワークも良くなるでしょう。コミュニケーションが活性化され、通常業務においても円滑な進行や生産性向上に役立ちます。

おすすめの体験型研修11選【リアル】

1.リアル探偵チームビルディング

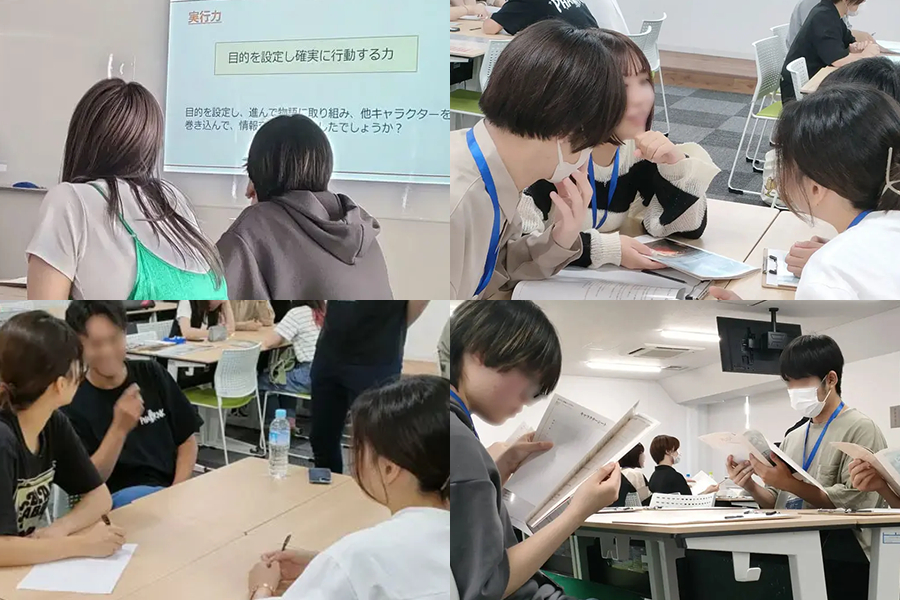

リアル探偵チームビルディングは、協力や教え合いを促進し、それを通して学びを得るジグソー法を基にした、アクティブラーニング型チームビルディング研修です。

ジグソー法とは、アメリカの社会心理学者が提唱した、人種間の壁を取り除くために開発された手法です。参加者は探偵としてゲームに参加し、与えられた情報を的確に整理・共有し、お互いに教え合いながら協力して真実を目指します。情報分析力、論理的思考力、そしてリーダーシップを養うことができ、楽しみながら自然とチームビルディングもできるアクティビティです。

2.合意形成研修コンセンサスゲーム

合意形成研修コンセンサスゲームは、物語を通して複数人で合意を形成する過程と要点を学べる研修ゲームです。

参加者同士で議論を行い、自分と他人の考え方や価値観の違いを知る必要があるので、話す力・聞く力を養うことができます。また、結論を導くための論理的な思考、情報の整理力を向上させることも可能です。

通常業務の中でも、意見を聞き合い擦り合わせることで、チームとして一つにまとまる局面は訪れます。コンセンサスゲームで楽しみながら意見をまとめていくことで、よりスピーディーな合意形成へとつながることでしょう。

リアルでの開催はもちろん、オンラインツールを利用しての開催にも対応しています。

3.カイジ×チームビルディング ~悪魔的社内研修を生き延びろ!~

⼈気漫画・アニメシリーズ『賭博黙⽰録カイジ』の世界に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。

常に極限の状態に置かれる『カイジ』のスリリングな緊張感の中で、心理戦や戦略立ての過程でチーム内の活発なコミュニケーションや信頼関係の構築を促進します。『カイジ』が好きな方はもちろん、そのストーリーを知らない方も楽しめる内容となっています。

実施ゲームは以下の通りです。詳細はリンクよりご確認ください。

- 限定じゃんけん

- 地下労働

- 鉄骨渡り

- スリー・ポーカー

- Eカード

4.ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。1チームが1つの企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。

このゲームでは闇雲に利益を追求するだけでは企業が存続できず、ビジネスを取り巻く社会や環境などについても配慮しなければいけません。まさに、現実と同じような企業経営を体感することで、SDGsを学ぶことができるだけでなく、企業としての戦略の立て方や交渉の仕方、意思決定力など、さまざまなスキルの習得を期待できます。

5.SDGs カードゲーム「2030SDGs」

カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。

このゲームはSDGsの目的やゴールについてではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっています。

例えば「交通インフラを整える」というプロジェクトを実行した場合、経済は良くなりますが、一方で環境は破壊されます。そのため、世界の状況メーターの「経済」はプラスになりますが、「環境」はマイナスになるのです。お金や時間、環境といった制約の下で自分の価値観を満たしつつ、世界の状況を整えるにはどうしたらいいかをプレイヤー自身が考えていくことができ、自然とSDGsの本質や論理的思考を身に付けることができます。

6.SDGs マッピング

SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。

このSDGsマッピングは、前述のSDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくは後述のオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施することがおすすめです。ゲームで社会や環境への理解を深め、それをSDGsマッピングで自社の取り組みに落とし込むという一連の流れで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化することができます。ゲームを楽しみながら深くSDGsを学ぶうちにチームビルディングもでき、意義深い研修となるでしょう。

7.OODAチャンバラ合戦

OODAチャンバラ合戦は、参加者をチームに分け、スポンジ製の柔らかい剣で腕に着けた命(ボール)を狙って戦い合う「チャンバラ合戦」を通して、勝つためのフレームワーク「OODA LOOP」を体験するアクティビティです。

「OODA LOOP」とは、米空軍出身のジョン・ボイド大佐が提唱した戦場で勝つための理論です。迅速かつ柔軟な意思決定の流れを4つのプロセスごとに分けてスピーディーに繰り返すことで、組織の問題解決力を高めることができます。チャンバラ合戦では数人が1つの軍(チーム)になって戦うので、役割を分担し、作戦に沿って1人ひとりが主体性をもって動いて勝利を目指します。

参加者同士のコミュニケーションの促進はもちろん、リーダーシップや論理的思考力・判断力、組織としての成長を促すことができます。また、大人になってから思いっきりチャンバラで体を動かすという貴重な体験ができ、性別や年齢、体力を問わず無理なく戦えるため、楽しく遊んでいるうちに学びが得られるでしょう。

8.防災運動会

「防災運動会」は、運動会として体を動かすことを楽しみながら、防災に関する知識を学ぶことができる、研修にぴったりのアクティビティです。

災害を「事前/災害発生/発災直後/避難生活/生活再建」の5つのフェーズに分け、周りの人同士で助け合う「共助」の考え方など、実際の災害時にも役立つ知識や知恵が身に付きます。運動会としても、社員の交流を深めてチームビルディングができます。

9.謎解き脱出ゲーム

「謎解き脱出ゲーム」は、ゲーム内に次々と出てくる謎を協力して解きながら楽しむ脱出ゲームです。日本全国どこでも、狭い場所でも実施できるのが特徴です。会場費を抑えて謎解きを行いたい場合、自社の会議室での実施も可能です。

このワークのポイントは、企業研修専用に設計された謎解きゲームであること。チームで協力しなければ解けない謎があり、自然とコミュニケーションが活性化します。また、企業向けのオリジナル謎をカスタマイズすることができ、新人研修としてもおすすめです。

10.マーダーミステリー研修

マーダーミステリー研修は、IKUSAが提供する研修向けの体験型推理ゲームです。

物語に沿って登場人物になりきり、物語の中で役割を演じながら目的の達成や、真実を見つけ出すことを目指します。 自分の意見を述べたり、駆け引きをしながら、社会人としての基礎力や交渉力を養います。

11.サバ研

サバ研は、サバイバルゲームがベースのチームビルディング系ワークです。「意思決定」「リーダーシップ」「組織成長」「判断」「臨機応な対応力」「チームワーク」など、ビジネスに必要なあらゆる要素を網羅したゲームであるうえに、実際のサバイバルゲーム同様に戦いを楽しむこともできます。

サバ研で使用する銃は、本格的なエアガンのほか、当たっても痛くないレーザー銃も使用できます。安全に楽しめるような配慮も徹底されていますので、サバイバルゲーム未経験の参加者も安心して楽しめるでしょう。

12.リーダーシップ研修「グレートチーム」

「グレートチーム」は、IKUSAの「リーダーシップ研修」の中で行うビジネスゲームです。参加者は、リーダーとして「プロジェクト」のをメンバーに割り当てたり、さまざまな状況に対して決断を下す「リーダーズチョイス」を行ったりして、報酬を稼ぐことを目指します。

ゲームの中でメンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断を繰り返すことで、楽しみながら自然とリーダーシップやマネジメント能力を身につけることができます。

さらに、アクティビティの前後にはリーダーシップに関する講義もあるため、学んだことをしっかりと定着させられることも特徴です。

おすすめの体験型研修5選【オンライン】

1.ある惑星からのSOS

「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者は「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。チームで謎を解いていき、知らず知らずのうちに今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。

ゲームとしても楽しめるうえ、情報整理のスキルやチームワーク向上を目指すことができます。

2.リモ謎

「リモ謎」はIKUSAが提供する、オンライン環境での謎解き脱出ゲームです。

ストーリーが違う3つのプランがあり、もっともベーシックな「閉ざされた電脳都市からの脱出」プランの舞台は、リアルとデジタルの境がなくなった近未来。電脳世界で過ごしている最中にトラブルが発生し、早急にリアルの世界へと戻らなければならなくなった……というストーリーです。本格的で没入感があり、1時間という制限時間の中でさまざまな謎を解き明かし、無事にリアルな世界へと脱出できれば成功です。

参加者同士はオンラインでコミュニケーションを取りながら、協力して謎を解き明かしていきます。論理的思考力や情報整理、チームワークを養うことができます。謎解き初心者でも積極的に活躍できる工夫を凝らしてありますので、参加者全員で楽しめるコンテンツといえます。新人研修や内定者研修など、参加者の交流を深めたいときにおすすめです。

3.リモ探

株式会社IKUSAが提供するリモ探はオンラインで行う研修向け推理ゲームです。それぞれが与えられた情報を整理・共有し、全員で協力して推理を進めて真実を導き出す内容で、没入感のあるストーリーで楽しむことができます。

自分が得た情報をチームメンバーに伝えなくてはならないため、全員が発言する機会ができ、コミュニケーションの活性化、チームビルディング効果が期待できます。社会人として必要な連絡・相談のスキルや議論して結論を出すプロセスを学ぶことができるので、新人研修におすすめです。

4.ビジトレ

ビジトレは、ゲーム性が高く楽しみながら参加できる若手向けオンライン研修です。リモートワークで楽しく交流をしながら、社会人として必要なビジネスの知識やヒントを得ることができる内容になっているので、若手社員または新入社員向けです。

5.リモリンピック

リモリンピックは、オンラインで参加者を繋ぎながら、運動会のような競技で体を動かすことができるアクティビティです。旗れた場所にいる参加者同士でも交流を深めて協力することもでき、楽しんでいるうちにチームビルディングができるような内容になっています。世代や性別をとわず誰でも楽しく参加ができるので、レクレーションとしてもおすすめです。

主体的な学びを促すなら、体験型研修を

体験型研修は、座学での「知る・わかる」という学びより、体と頭を動かして実践することにより「やる・できるようになる」という主体的な学びが得られ、通常業務でも効果を上げるのに最適です。

参加者にとっても楽しく学べるうえ、社員同士のコミュニケーションも活性化され、職場にも良い影響をもたらすでしょう。

研修を行うからには、企業の生産性や職場に良い効果をもたらすものにしたいもの。ぜひ体験型研修にも目を向けてみることをおすすめします。

Z世代が“つい本気になる”仕掛けが詰まった研修を。

IKUSAでは、PDCA・OODA・ロジカルシンキング・合意形成などをテーマに、楽しみながら学べる参加型の研修プログラムをご用意しています。

企画の段階でも構いません。まずは、どんなプログラムがあるのかのぞいてみてください。

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部