updated: 2022

イベント会社である私たちが「日本の防災」に挑戦しようと思った理由

目次

こんにちは、株式会社IKUSA代表の赤坂です。

体験型イベントの会社としてやってきた私たちが、何故このフィールドに進出したのか。その経緯や原体験、私たちが考える「日本の防災」について、書かせていただきたいと思います。

社会課題への挑戦

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは体験型イベントとして「チャンバラ合戦」や「戦国宝探し」など、地域の課題を「遊び」で解決することを事業としてきました。側から見ると楽しそう、面白そうというだけの「遊び」でも自治体や企業のニーズにマッチさせることで

・地域の方にその地域の文化や歴史に触れるきっかけをつくる

・歴史好きのためだけじゃないイベントで新たに地域の魅力を掘り起こす

・ファミリーで遊ぶ機会や場所、仲間を生み出す

など、ある意味で社会的な課題の解決をしてきました。防災もある意味同じ課題があるのでは、そう感じたのが事業のきっかけでした。色々な方へのヒアリングを経て感じたのは、防災も同様にマニア化している側面があるということでした。

・詳しい人は詳しいがそうじゃない人との隔たりがある

・防災イベントが企業がやりたいと思える集客力や家族イベントとして弱い

・気軽にできない、難易度が高いものと化している

歴史と違うのはここにさらに「全国民的な課題」であること「命に関わるテーマ」が加わります。ここを自分たちの強みを活用してなんとかできないか、そこが事業化へ踏み出すきっかけでした。

大きかった日本初の防災アクセラレータプログラムへの参加

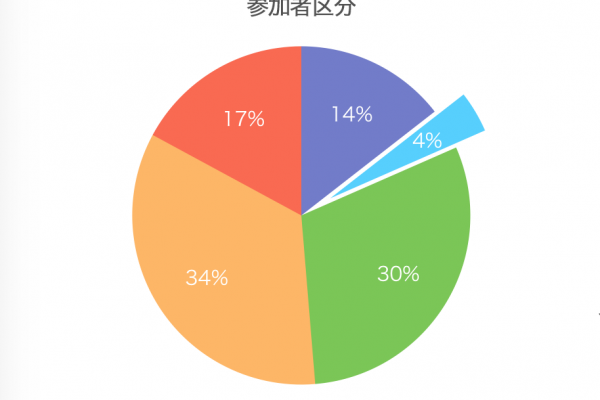

私たちはその後、一般社団法人防災ガール主催の日本初の防災アクセラレータプログラム「IMPACTFUL ACCELERATE PROGRAM FOR DRR 有機的解散と発展的伝承」に参加することになりました。

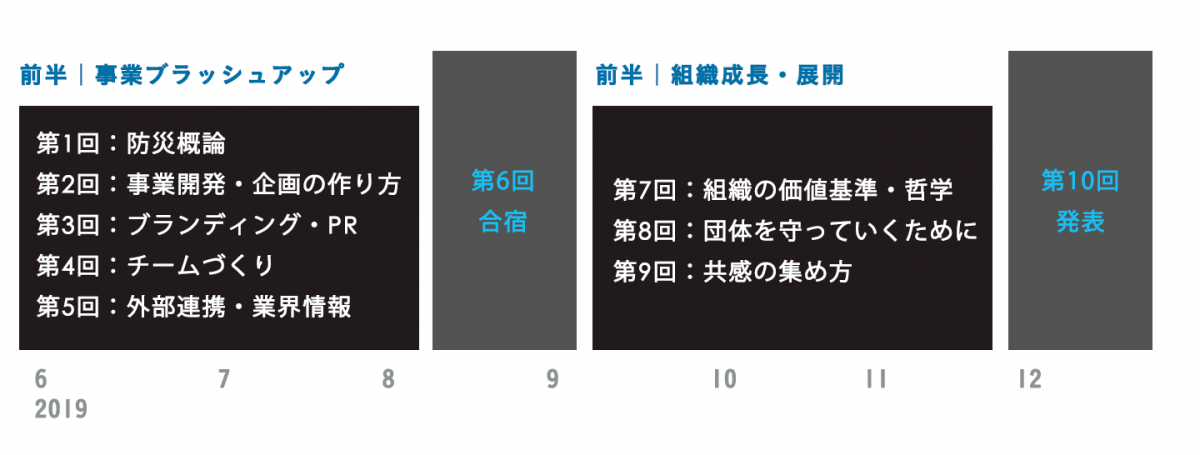

IMPACTFUL ACCELERATE PROGRAM FOR DRR「有機的解散と発展的伝承」とは

これからの時代に起きうる様々な自然災害にむけた「防災」に特化したアクセラレータープログラムです。約半年間にわたり一般社団法人防災ガールのメンバーと外部サポーターの様々なリソースを投入し、次世代の防災を担うチームの成長と加速を図ります

IMPACTFUL ACCELERATE PROGRAM FOR DRR「有機的解散と発展的伝承」では次世代の防災を担うために全国から選ばれた6つのスタートアップが、このプログラムを最後に解散する一般社団法人防災ガールから防災やスタートアップに関わるあらゆることの知見を専門のプロフェッショナルから6ヶ月に渡って学ぶことができます。

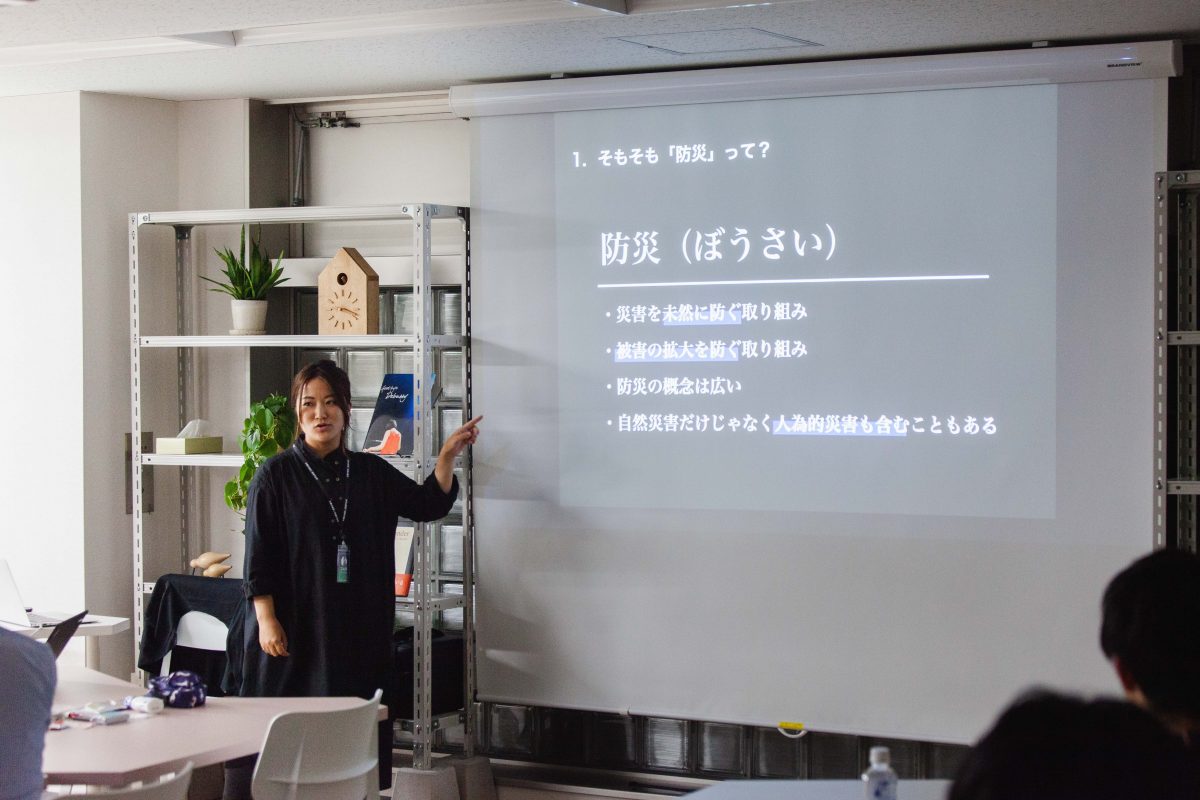

各分野のプロフェッショナルによる講義とメンタリング

株式会社IKUSAである我々は新規サービスである「防災運動会」を事業として成長させ、より多くの参加者に体験を届けていくため、現在も多くの仲間と事業をブラッシュアップしています。

3ヶ月もすぎ、今回はプログラム最大の目玉とも言える被災地、熊本への4日間にわたる訪問となりました。防災ガールの知見と繋がりを総動員していただいたであろう本プログラムで、現地の声を聞かせていただきました。

そもそも何故このプログラムを受けたのか

株式会社IKUSAは現在、「チャンバラ合戦」をはじめとした合戦系事業、謎解き脱出ゲーム、宝探しを中心とした謎解き脱出事業、「戦国運動会」や今回の目的である「防災運動会」を中心とした運動会事業の三つを総称したリアルアクティビティ事業を展開しています。

ビジネス向けにリリースしたアクティビティ「防災運動会」

災害体験型アクティビティ 防災運動会は企業や自治体向けに開発した「防災を5つのフェーズで体験できる」運動会です。

現在の株式会社IKUSAでは、もっとも展開が進んでいる合戦系事業を中心に昨年では160件のイベントを実施しており、現在もその倍くらいの速度で展開を進めています。この合戦系事業はいわば「戦国」と「チームビルディング」を掛け合わせたプログラムですが、現在「防災」をテーマに、遊びという私たちは私たちなりのアプローチで社会課題解決の一助となれるよう挑戦しようと思っています。

現在の株式会社IKUSAでは、もっとも展開が進んでいる合戦系事業を中心に昨年では160件のイベントを実施しており、現在もその倍くらいの速度で展開を進めています。この合戦系事業はいわば「戦国」と「チームビルディング」を掛け合わせたプログラムですが、現在「防災」をテーマに、遊びという私たちは私たちなりのアプローチで社会課題解決の一助となれるよう挑戦しようと思っています。

プレスリリースも出しました!

前置きが長くなりましたが、いよいよ合宿についてお伝えいたします!

熊本合宿1日目:介護施設などヒアリング

初日である1日目は 益城町復興整備課の方のお話や、熊本地震で被災された認知症カフェ「as a cafe」の岡元ナオさん他、被災体験のある方にお話を聞きました。

ペットがいると入れない避難所が多く受け入れは避難所のリーダー次第だったり、避難所のトイレは不衛生な状態になりすいことなど、現場ならではのお話を伺うことができました。

また、熊本地震では避難所に行かず軒先きにテントを張ったり車内泊をしている人が多かったそうです。それでもなんとかなったのは、水道が出なくなっても地下水は出る熊本の自然の力によることも大きいのかなと感じました。都内では考えられません。また、トイレはバケツで水を流せば流れる、コタツはガラスからも身を守る、普段から出来る防災対策は車のガソリンをいつも満タンにしておく、携帯バッテリーを持ち歩くなど被災されたあとはそれぞれ災害への対策を行なっているようでした。

その後、一般社団法人BRIDGE KUMAMOTOの佐藤かつあきさんともお話しました。

BRIDGE KUMAMOTOは、ブルーシードバックという熊本地震の被災地のブルーシートを回収して、裁断・洗浄して、トートバッグに生まれ変わらせるプロジェクトをはじめとして、多様な活動をしているクリエイティブ集団です。お話の中ででた、ブルーシートの汚れをみんなで水掛けして、綺麗にするイベントをやっているそうなので、これは是非防災運動会でもやらせてくださいとお願いしています笑

熊本合宿2日目:東無田スタディツアー

2日目は、震災時に被害が大きかった東無田という地域にいらっしゃった3人が震災時の様子や復興の過程を語り継ぐスタディツアーに参加しました。

東無田復興委員会によるスタディツアー:http://higashimuta.com/tour

またBRIDGE KUMAMOTOにてドローンパイロットとして活躍されている稲田さんの復興の取り組みのお話を伺ったり、熊本城の復興の今を見学しました。ここでの学びは、普段の交流の大切さと地域特性についてです。

東無田の話で印象的だった話を二つ。一つは防災について話し合っていなくても、地域交流があれば誰がどういうスキルがあるか分かるので、災害時に役立ったという話。普段交流があるから消防団や消防団OBなどの経験から自然と適切なリーダーが決まったり、一軒一軒のお家に誰が住んでいるのかがわかったそうです。

もう一つは地域特性です。東無田という地域は、逃げるスペースも沢山あり、湧き水が色々な所から出ていたり、自治会がしっかりしていて、うまく災害後対応できたとのこと。都市か農村か、だけでなく、その中での位置付けや被害の場所によっても防災対策は変わると強く認識しました。

地震によってずれた地面

その他にも、ボランティアセンターのボランティアは11時~14時しか活動出来ないため自ら直接ボランティアチームと連絡をとったこと、避難所遠くて誰も避難所行かない軒先き避難となったこと、重機を使ったボランティアが1番有難いことなどを伺いました。

地域のコミュニティの重要性を知るとともに、個々人の知識や経験がものを言うのが非常時だとも言えます。個々人の成長や災害時への想像を少しでも平時から持つべきだし、そういう機会を日常に少しでも増やすことが重要だと感じました。

熊本合宿3日目:東海大学 「阿蘇の灯」スタディツアー

3日目は、熊本の実家が被災し、そのままUターンして活動されている映像クリエイター中島さんのお話を伺いました。

中島さんは阿蘇神社復興のための動画を制作したりされている方です。

阿蘇神社:https://www.youtube.com/channel/UCSPnsULDank1xnbf3ZBZl-w

その後、東海大学阿蘇キャンパスの学生寮があった地域を訪問しました。ここでは東海大学の語り部サークル「阿蘇の灯」の初代代表橋村さん、現代表辻さんにお話を伺いました。こちらでは、4名の方が亡くなってしまった被害が大きい地域です。

実際に亡くなった方のお話も聞いて、防ぎようのない災害の恐ろしさを感じました。

また、案内をしてくださった橋村さんや辻さんは熊本地震において実際に被災された経験が無い中でも、使命感を持って活動していらっしゃるのが伝わってきました。言葉とアクティビティという違いはあるものの、誰かにその体験や話を伝えていくにはどうしたらいいのか。私たちは競技や遊びの仕組みの中にこの体験を少しでも込められたらと思います。

熊本合宿4日目:中間ピッチ

最終日は、ピッチと呼ばれる事業のテストプレゼンを行いました。実はこれまで毎日のプログラム終了後は各チームこの最終日のピッチ向けた準備をしていました。

プログラムが終わってからが勝負

プログラム終了後、どのチームも毎日夜遅くまでピッチの準備を行っていました。

全て終わってチェックアウト(振り返り中)してる図

防災運動会をどの様に社外に発信していくのか、得た体験をどのように競技に落とし込むのか頭を悩ませましたが、最終的に現時点最高のものができました。私たちはやりたいこと、それは「やらないと」から「やってみたい」と思える防災イベントを提供することです。

合宿を通して得たあまりにも大きな「学び」

今回チームとして、今回の合宿を経て大きく意識の変わったポイントをまとめてみました。

①防災を伝えることの「使命感」

合宿に参加して一番大きかったのは「伝えること」への使命感を持ったことでした。

これまで各地にいたメンバーを呼び寄せて挑んだ熊本合宿では、全てのプログラムを受講できなかったものもいたため、知識や意思の統一ができていない部分がありました。

ですが、今回の合宿により、防災知識のメディアを作ったり、プロダクトで防災に備えることを潜ませて啓発したり、被災後のネットワークを作ろうとしていたりと、形は違えど防災を伝えることへの熱い思いを持った他のチームにも出会い、合宿を通じてそれぞれの思いに触れられたことで、全員で取り組むムードができたこと。

そして、現地でお聞きしたお話の中には当事者として、辛いこと・悲しいことも含めたものものありました。できれば思い出したくないだろうことも含めて、僕らに伝えていただきました。私たちは受け取ったバトンをきちんと繋がないといけません。また、上記にあげさせていただいた方以外にも多くの方に教えていただきました。

正直、合宿に来るまで会社の事業として形にしなくちゃという「責任感」ぐらいの気持ちでいたと言うメンバーも、改めて防災を伝えるコンテンツを作って発信し、一人でも多くの人の気持ちを変えたり命を守る手段を伝えないといけないという「使命感」を持つようになりました。

②被災経験者でないことの後ろめたさを払拭できた

現在、熊本地震を語る上ではなくてはならないキープレイヤーである方々の中には、直接の被災をされていない方も多く、自分の今できる力を使って活動されている方が多くいらっしゃいました。

私も含めメンバーの中にあった「大きな被災経験も無いのに」という部分の後ろめたさのようなものが、お会いした方々の情熱や活動を体験したことで、その不安を払拭できました。

③自助・共助領域の重要性

防災の中では「自助・共助・公助」という区分けがあります。自助は自分たちで助かること、共助は隣にいる人、近所の人、地域の人を助けること、公助は市役所、消防、警察、自衛隊などによる公的な支援のことを言います(ざっくりですが)、現在の日本では多くの災害対策がなされており、防災先進国とも言われているそうです。ただその動きは自助・共助・公助のうちの「公助」領域に比重が大きい印象です。阪神淡路大震災の中で助かった方の多くが自助・共助で助かったというデータがあるにも関わらず。

災害はどこで起こるかわかりません。実際に被災された方のお話はもちろん、地震で割れた地面、崩れた家を見て、発災直後の動きや少しの防災知識・備えでも、如何にそれが大切か感じました。自分の命を守る為にも大切な人を助ける為にも、防災の知識や災害への備えは大切です。

防災知識を持つ方が増えれば、災害による被害を減らせる。防災運動会に参加した=防災知識を持つ人の母数を増やせる、防災に興味を持つきっかけを作れる。というのはとても意義のある事だと感じました。この合宿で得た経験や被災地を案内してくださった方々の思いを自分たちなりのやり方で伝えていきたいと思います。

最後に、この合宿を企画し、毎日アテンドしていただいた防災ガールの皆様に感謝を。お返しは世に返すしかないです笑頑張ります。

私たちは「WORLD BOSAI FORUM」に挑戦します。

今後私たちは、スイスの防災ダボス会議と連携し、国内外から産官学民の防災関係者が集まる日本発の国際フォーラム「WORLD BOSAI FORUM」に参加する候補者を選ぶ、BOSAI STARTUPS in JAPANにまずは挑戦します。もしいらっしゃる方は一声おかけください。現地でお会いしましょう。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

防災イベントを企画しよう!子どもから大人まで楽しめるための7つのコツ

IKUSA.jp編集部

IKUSA.jp編集部